Conception

La phrase "Je suis l'Immaculée Conception", que la Vierge est supposée avoir prononce ? Bernadette est fautive dans toutes les langues, y compris en gascon, la langue que parlait Bernadette. La "conception" ne peut designer une personne mais seulement le processus de concevoir. La phrase correcte serait plutot : "Je suis l'Immaculee concue" (source : un site orthodoxe, les orthodoxes ne croient majoritairement pas en l'Immaculée Conception) (Santé Bonheur Anarchie, La canonisation de l'ordure Jean-Paul 2, l'aliénée Bernadette Soubirou et autres textes, 2011 - tuttiverdi.blogspot.com, Jean-Marie Hennaux, La formule de Lourdes : «Je suis l’Immaculée Conception», Nouvelle revue théologique, 2008/1 (Tome 130) - books.google.fr).

Extrait de la Comédie infernale ou Comédie non divine (1835) de Sigismond Krasinski, traduite par Ladislas Mickiewicz :

L'EPOUX. (Le spectre se montre.) : Te voilà de nouveau près de moi, ô toi qui es mienne! emporte-moi avec toi ! et si tu n'es qu'une illusion, si je t'ai créée, si tu as pris vie en moi, ô toi! qui maintenant m'apparaîs, je veux aussi devenir ombre, illusion ou fumée, pour m'unir à toi !

LE SPECTRE. : Me suivras-tu n'importe le jour où je viendrai te chercher ?

L'ÉPOUX. : Je t'appartiens à chaque instant de ma vie !

LE FANTÔME. : Souviens-toi !

L'ÉPOUX. : Reste !... ne disparais pas comme un rêve. Si ta beauté est au-dessus de toute beauté, si tu es une conception supérieure à toute pensée, pourquoi n'avoir pas une durée plus longue, que celle d'un désir passager, d'une pensée éphémère ?...

(Une fenêtre de la maison s'ouvre.) VOIX DE FEMME. : Le froid de la nuit va te faire mal, mon ami; rentre, il m'est triste d'être seule dans cette vaste et sombre salle (Zygmunt Krasinski, Oeuvres complètes du poète anonyme de la Pologne, traduit par Ladislas Mickiewicz, 1869 - books.google.fr).

Zygmunt Krasinski (1812-1859, né et mort à Paris) est un aristocrate, poète, écrivain et dramaturge polonais, figure éminente du romantisme et l’un des grands noms de la littérature polonaise. Son père prend part aux campagnes de Napoléon en tant que colonel des chevau-légers polonais de la Garde impériale à partir du 17 avril 1807. Après l'abdication de l'Empereur à Fontainebleau, il ramène ses troupes jusqu'en Pologne. Il sert l'occupant russe et refuse de se joindre à l'Insurrection de Novembre 1830.

Nieboska komedia (La Comédie non divine) dont le titre fait évidemment référence à l'œuvre de Dante, est publiée anonymement dans l’édition parisienne Pinard sous la forme d’un livret en polonais. Le jeune Krasinski choisit de la laisser circuler sans signature pour ne pas nuire à son père, un général napoléonien devenu vassal servile du tsar. Krasinski avait à peine vingt et un ans lorsqu'il rédige ce drame poétique qui fait partie aujourd'hui des grands classiques du romantisme polonais. Le drame prend pour point d’appui le destin d’un homme, le Comte Henryk, un aristocrate qui cherche dans la lutte pour le maintien de l’ordre ancien un idéal et une rédemption qui le sauveraient de la déliquescence de sa famille et de sa classe. À partir de ce personnage central, représentation tragique d’une conscience torturée par la lutte entre ses utopies et sa soif de puissance, le texte embrasse avec une force d’évocation poétique les grands mouvements d’une foule en quête de pain et de liberté, les techniques de propagande de ceux qui la dirigent et la manipulent, ainsi que le dévoiement de l’art et de la religion dans cette tempête qui précipite les âmes et les corps dans une dangereuse logique de destruction. Le Comte Henryk, déçu par la vie tranquille de l’establishment, abandonne son foyer… rendant sa femme à demi folle par sa recherche obsessionnelle de l’absolu. Choisissant l’engagement politique, il tente en vain de devenir un autre homme. L’opposition entre ses espoirs et la réalité l’amèneront alors peu à peu au suicide... (fr.wikipedia.org - Zygmunt Krasinski).

Avec les yeux de l'âme

"avec les yeux de l'âme" expression prise dans l'Hamlet de Shakespeare (acte I, sc. 2); elle a été placée en exergue du poème-programme de Mickiewicz Romantycznosc ("Romantisme" ou "Romanticité") de 1821. Le poème Romantycznosc se termine par la polémique entre le poète, défendant la vérité du cœur et de la sensibilité individuelle, et le vieillard - figure de l'homme des sciences et l'allusion au célèbre mathématicien Jan Zniadecki (1756-1830) — défendant la priorité absolue des sciences empiriques, «de l'œil et de la loupe». Ce dernier ne peut voir — d'après le poète — que les «vérités mortes, étrangères au peuple» et ignore «les vérités vives» (Jacques Donguy, Michel Maslowski, Les Aïeux de Adam Mickiewicz, 1992 - books.google.fr).

Parmi les simples, les innocents, les humbles, certaines dispositions d'ordre moral sont exigées : la voyante de «Romantycznosc» est une jeune fille, fraîche d'âme, sensible, aimante... Qu'on se rappelle toutes les jeunes voyantes de la mystique catholique orthodoxe; à la Salette, à Lourdes, à Fatima... (Léon Kolodziej, Adam Mickiewicz: Au carrefour des romantismes européens. Essai sur la pensée du poète, 1966 - books.google.fr).

Adam Mickiewicz (1798 - 1855) est l'un des plus grands poètes romantiques européens, intellectuel (ses cours au Collège de France étonnent par la fraîcheur de leur point de vue). Il est célébré dans son pays natal comme le père spirituel de la littérature polonaise moderne, un rôle qu'il partage avec les autres poètes comme Zygmunt Krasinski, Juliusz Slowacki et Cyprian Kamil Norwid (fr.wikipedia.org - Adam Mickiewicz).

L'échange avec Horatio (Acte I, scène 2, 183-191) est une série de variations sur le verbe voir. Hamlet voit avec les yeux de l'âme, au moment où Horatio va lui parler du témoignage des yeux du corps. A la représentation d'Hamlet Horatio répond, non pas par sa vision récente, mais par le souvenir de sa vision passée. A quoi Hamlet rétorque en invoquant le futur qui exclut de revoir ce que jamais on ne verra deux fois. Horatio en vient enfin à l'apparition de la nuit. La vision de l'âme a précédé le récit du témoignage des yeux. L'évocation d'Hamlet est prophétique. Elle relève non du souvenir mais de l'actualisation d'une pensée qui n'est pas une hallucination mais une représentation. Voir dépasse les données sensorielles puisque c'est percevoir, représenter, se souvenir, prévoir (qu'on ne reverra plus) et enfin comprendre la pensée de l'autre. La vision se meut du corps à l'âme, du passé au futur, du réel à l'irréel, du monde des vivants à celui des morts. Le pouvoir du théâtre est d'abolir les limites de ces catégories. Non seulement le théâtre nous permet de voir les actions qui font l'objet d'un récit, mais en usant du récit lui-même, il ne se contente pas de nous faire percevoir ce que nos yeux ne perçoivent pas (le fantôme), il nous fait imaginer — avec les yeux de l'âme — ce dont le récit parle. Il mobilise en nous cette seconde vue qu'est notre possibilité de nous représenter ce qui n'est pas représenté sur la scène mais à quoi il est fait allusion grâce au langage. Ainsi la scène du théâtre n'est-elle jamais sous l'emprise du seul visible, ou du seul visualisable (André Green, Hamlet et Hamlet: Une interprétation psychanalytique de la représentation, 1982 - books.google.fr).

Polonais dans les Pyrénées

Des polonais exilés ont choisi la médecine qu'ils ont étudié en France dans les années 1830-1840, faisant des séjours à Cauterets (30 km de Lourdes), Barèges, Eaux-Bonnes.

ANTOINE JANKOWSKI, né en 1809, s'inscrit à la faculté de Montpellier, en 1838, mais entre à l'hôpital jusqu'en mars 1839. En mai 1840, il reçoit un passeport pour faire des cures aux Eaux-Bonnes et à Cauterets. Il soutient sa thèse en 1841. Et Antoine Bacewicz, François Bronicki...

Il nous a paru intéressant de rappeler la mémoire de ces hommes qui, en face de tant de malheurs, ont lutté avec acharnement pour se créer une situation et répondre aux bienfaits reçus en se vouant à améliorer le sort des hommes (D. Wrotnowska, Médecins polonais émigrés au XIXe siècle en Languedoc, Comptes rendus du Congrès national des sociétés savantes: Section des sciences, 1971 - books.google.fr).

Un Antoine Jankowski combat dans les troupes de Napoléon en Espagne, jeune Lieutenant en second le 12 mars 1808, il se distingue à Medina del Rio Seco. Lieutenant en premier le 10 mars 1809. Capitaine le 6 décembre 1811 (J. Tranié, Juan Carlos Carmigniani, Les Polonais de Napoléon, 1982 - books.google.fr).

Hercule

Hamlet se compare non à Hercule mais au lion de Némée Acte 1, scène 4, 597-601. (William Shakespeare, Hamlet - Classiques et Patrimoine, 2020 - books.google.fr).

L'un des aspects du piège tragique est l'impossible conciliation entre la nécessité de blinder son cœur et d'affermir ses muscles pour devenir Hercule, vainqueur des monstres et nettoyeur de la société; et, d'autre part, le danger de se transformer en monstre à détruire, comme le lion de Némée (Yves Peyré, La voix des mythes dans la tragédie élisabéthaine, 1996 - books.google.fr).

Hercule et un de ses monstres (sanglier d'Erymanthe) sont mentionnés dans la Vraie Langue Celtique de l'abbé Boudet

Mentionné en page 300 (appariée à la 145 et au psaume 145 : 145 + 155 = 300), Erymanthe pointe sur l'évêque Aper de Tarbes : Aper en latin signifie sanglier. A la page 145, il est question de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées où se trouve aussi Lourdes (nonagones.info - La Vraie Langue Celtique de l’abbé Henri Boudet - Livre V - Ps. 145).

nonagones.info - La Vraie Langue Celtique de l’abbé Henri Boudet - Présentation - Une histoire du Danemark en filigrane ( - books.google.fr).http://nonagones.info/correlation-geometrique-geographique.php?sous_chapitre=Une+histoire+du+Danemark+en+filigrane&ph1=F1110000.jpg&depl1=Partie+XI+-+La+Vraie+Langue+Celtique+de+l%E2%80%99abb%C3%A9+Henri+Boudet&depl2=Pr%C3%A9sentation&ph=F1110000.jpg&destination=transf/1110004.htmAujourd'hui comme autrefois, la volonté miséricordieuse de Dieu ouvre les yeux, des aveugles, redresse les paralytiques, guérit en un instant les incurables, mais, (apprenez-le bien, vous qui peut-être dans cet auditoire avez été les élus de pareilles faveurs), ce n'est pas pour vous seulement, miraculés, que Dieu se plaît à bouleverser ainsi les lois de la nature. Vous êtes plus que de simples favorisés, vous avez l'honneur d'être établis la marque vivante de Dieu dans une génération qui prétend ne plus croire à Dieu; vous êtes les signes éclatants que fait le monde surnaturel aux fils égarés du matérialisme contemporain (Louis-Albert Gaffre, Le sens des pèlerinages à N-D. de Lourdes, 1897 - books.google.fr).

Ps 145(146), 8 : l’Éternel ouvre les yeux des aveugles; l’Éternel redresse ceux qui sont courbés (fr.wikipedia.org - Psaume 146 (145)).

(catholique-reims.fr).Hercule, dieu de la force, est le Wodan des Germains et l'Odin des Scandinaves. Il est civilisateur et possède les attributs d'Apollon comme inventeur de la lyre. Les peuples croyaient le voir traverser le ciel pour mener les âmes des morts dans le Walhalla, et l'on regardait la Grande-Ourse comme son chariot (Frédéric Troyon, Cours de mythologie ou les religions payennes au point de vue de la révélation, 1867 - books.google.fr).

Cuisine

Hamlet est prince de Danemark, pays à l'honneur dans La Vraie Langue Celtique, nommément cité pages 5, 126, 131 et 134-136 (au sujet des kjoekken-moeddings : amas coquilliers), 308. Une cuisine a un rôle important dans le Troisième Livre de Saxo Grammaticus (nonagones.info - La Vraie Langue Celtique de l’abbé Henri Boudet - Trésors - La Pieta de Rennes les Bains : le Christ aux mâchoires).

La page 136 avec son "Danemark" et le "kjoekking-moedding" est appariée à la 291 avec "mapalia" (gourbi d'Afrique du Nord) qui est le nom du lieu d'inumation de saint Cyprien.

La Cena Cypriani, ou Coena Cypriani (la Cène de Cyprien) est un texte en latin et en prose attribué à tort à Cyprien, évêque de Carthage (iiie siècle). L'œuvre a pu être composée au IVe siècle ou au Ve siècle, par un auteur anonyme dont l'identité nous est inconnue, même si certains historiens ont avancé le nom de Cyprien le Gaulois («Cyprianus Gallus»). La Cena (littéralement, en latin, « le repas du soir ») met en scène sur le mode comique un banquet auquel sont conviés les principaux personnages de la Bible et qui, à la suite de vols commis clandestinement au cours du festin, dégénère en une rixe entre tous les invités.

Le roi Joël [Dieu] donne un banquet grandiose en l'honneur de son fils. S'y retrouvent les principaux personnages de l’Ancien et du Nouveau Testament, depuis Adam et Eve jusqu'à Jésus-Christ. Les sièges qu'ils occupent rappellent un épisode de leur vie. Ainsi, Adam prend place au centre, Ève s’assoit sur une feuille de vigne, Abel sur une cruche de lait, Caïn sur une charrue, Noé sur son arche, Absalon sur des rameaux, Judas sur une cassette d’argent, etc. Les mets ou breuvages proposés aux convives sont choisis en fonction du même principe : on sert à Jésus du vin aux raisins secs qui porte le nom de “passus“, cela parce qu'il a connu “la Passion“. Après le repas (première partie du banquet antique), Pilate passe les rince-doigts, Marthe fait le service ; David joue de la harpe, Hérodiade danse, Judas embrasse tout le monde ; Pierre, qui s’endort, est réveillé par un coq, etc.

«On mange on boit, on discute, on s'échauffe, on se bagarre. Dans le tumulte, des objets sont dérobés, on se traite mutuellement de voleur, et à la fin on désigne un bouc émissaire que l'on va mettre à mort pour expier les péchés. C'est Agar qui est choisie, la servante de Sarah, la concubine d'Abraham, et la mère d'Ismaël. Son sacrifice sauve la compagnie, et on lui fait des funérailles solennelles».

La Cène de Cyprien est «la plus ancienne pièce latine où l'on parodie des choses saintes», écrit E. Ilvonen. «Il y a dans cette parodie une verve extraordinaire à étonner le lecteur moderne». L'idée a été «suggérée par la parabole évangélique dans Mt 22, 1-14, où il est question d'un roi qui fit les noces de son fils. Comme dans la parabole, le roi dont il s'agit dans la parodie n'est autre que Dieu». E. Ilvoven rapproche la Cena Cypriani des nombreuses parodies latines de prières, d'hymnes, de textes bibliques, dont seuls les clercs pouvaient être les auteurs (fr.wikipedia.org - Cena Cypriani).

À l’acte II d’Hamlet intervient une troupe de comédiens, conviée à la cour d’Elseneur. Hamlet fait réciter au Premier Comédien, comme échantillon de son talent, une scène d’un Didon et Énée, pièce fictive censément inspirée de Virgile. C’est une longue tirade où Énée évoque devant la reine de Carthage la prise de Troie et le meurtre du roi Priam par Pyrrhus, le fils d’Achille. Hamlet connaît par cœur ce morceau, dont il récite lui-même une douzaine de vers, avant de laisser la parole au Comédien La raison de ce choix est très claire : Pyrrhus cherche à venger son père Achille, tout comme veut le faire Hamlet. Celui-ci, tout en simulant la folie, laisse donc percer ses véritables intentions (Dominique Morineau, Shakespeare et Virgile - micrologies.fr).

BERNARDO : Eh bien! / La nuit dernière, alors que là bas, la Grande Ourse Du pôle vers l'ouest précipitait sa course / Et que minuit vibrait dans l'air silencieux, / Un Spectre, de l'enfer monté, tombé des cieux... (William Shakespeare, Hamlet: drame en cinq actes, traduit par Louis Ménard, 1886 - books.google.fr).

Grand ours et Kjoekken-moeddings (cuisine : casserole) sont sur la même page : la Grande Ourse (nonagones.info - La Vraie Langue Celtique de l’abbé Henri Boudet - Livre V - Ps. 136 - books.google.fr).

Idem à la page 300 :

Le sanglier, d'Erymanthe ici, a une valeur polaire et a été associé à la constellation de la Grande Ourse appelée par les Syriens Porcum ferreum. Adonis est né avec une dent de sanglier, et meurt écorné par un autre (Philippe Walter, Tristan Porcher, Mythologies du porc, 1999 - books.google.fr).

Delacroix

Mais plus que Goethe, que Dante, que Walter Scott surtout, ou Burns, à qui il emprunta Tam O'Shanter (la ballade du villageois poursuivis par des sorcières), c'est à Shakespeare et à Byron que Delacroix est revenu le plus souvent, avec une prédilection singulière. Don Juan (1824); la Mort d'Hassan (1827); le Prisonnier de Chillon (1834); Hamlet et Horatio (1835); Hamlet et les fossoyeurs (1836), sujet repris plusieurs fois avec quelques variante (André Michel, L'école française de David à Delacroix, Tome 1, 1891 - books.google.fr).

Delacroix prit vite à l'égard du musicien si frêle, si désarmé par la moindre contrariété, l'attitude d'un frère aîné. Il devina l'indifférence de son nouvel ami envers les invités de Heine et de Mme d'Agoult, ce Tout-Paris n'était pas leur monde. Très vite, Chopin présenta Delacroix au prince Czartoryski et à sa famille qui l'adoptèrent avec la générosité de cœur des Polonais. Ce milieu fastueux et intelligent, recevant aussitôt Delacroix comme un des siens, prit une grande importance dans son évolution politique. Si les Polonais étaient des patriotes enthousiastes, ils n'étaient rien moins que démocrates. Le vieux prince Adam Czartoryski, confident et ministre des Affaires étrangères d'Alexandre Ier, ami de Talleyrand au Congrès de Vienne, était resté un homme du XVIIIe siècle. Son fils Alexandre, l'époux de Marceline, continua de tenir une sorte de cour dont la femme la plus brillante était la comtesse Delphine Potocka. Celle-ci partageait ses faveurs entre Chopin et le comte Sigismond Krasinski, auteur d'un drame très romantique, la Non Divine Comédie, dont la mystique féodale annonce l'Axel de Villiers de L'Isle-Adam. Le drame se passe pendant le siège d'une sorte de Montsalvat, refuge des derniers chevaliers devant les hordes populaires. Chopin en faisait grand cas, il dut souvent en entretenir son ami, dans un mépris de la démocratie qui, déjà, répugnait à son sens esthétique (Philippe Jullian, Delacroix, 1963 - books.google.fr).

Eugène Delacroix (1798 - 1863), qui séjourne aux Eaux-Bonnes, en juillet et août 1845, pour soigner des maux de gorge, écrit : «Tout cela est trop gigantesque et on ne sait par où commencer au milieu de ces masses et de cette multitude de détails.» «J'admire par moments, mais je ne puis rien en faire. D'abord le gigantesque de tout cela me déconcerte. Il n'y a jamais de papier assez grand pour donner l'idée de ces masses et les détails sont si nombreux qu'il n'est pas de patience qui puisse en triompher». La froideur dans l'admiration de Delacroix s'explique donc. Occupé à Paris et impatient d'y retourner, malade gêné par les malades, par le tumulte et par les indiscrets, surpris par une nature trop grandiose pour son art, il s'ennuie. Pendant un mois, il «ronge son frein». Quelques années après, quand son élève et collaborateur Andrieu lui propose de faire des peintures à l'église de «Bagnères», il accepte, «si la chose est faisable»; mais à la condition de ne pas revenir aux Pyrénées : il exécutera les travaux à Paris, «quitte à les retoucher ensuite pour les approprier à la place» (Jean Fourcassié, Le romantisme et les Pyrénées, 1990 - books.google.fr).

Hamlet et la Pologne

Le héros de la Comédie infernale rappelle par plus d'un trait le prince de Danemark; il a la même sensibilité et la même imagination; il aime à faire des monologues et à se composer un drame; aux aspirations généreuses et élevées il joint la faiblesse et l'impuissance, et sa conscience, raffinée à l'excès, finit par s'endurcir et se prêter aux actions les plus cruelles. On pourrait découvrir plus d'un ressort commun à ces deux œuvres, et la justice poétique entre autres qui venge l'exaltation voulue du comte Henri par la démence de sa femme est presque la même qui punit le jeu feint d'Hamlet par la folie trop réelle d'Ophélia. Qu'on ne se méprenne pas pourtant : si le caractère est resté le même, la situation s'est aggravée et est devenue beaucoup plus désolante. Le héros du poëte polonais ne rappelle pas seulement le type inventé par Shakspeare il le continue, il le continue dans les conditions nouvelles et bien plus navrantes encore créées par les catastrophes contemporaines. Certes, il est douloureux de vouloir, d'entrevoir même le bien, et de se sentir impuissant contre le mal; le prince de Danemark a éprouvé ces terribles angoisses; mais il a été réservé à l'homme de nos jours de subir un tourment bien plus affreux, celui d'aspirer vers le bien, et non-seulement d'être contraint à tolérer le mal, mais même à le défendre, par la crainte du pire, par l'appréhension de l'abîme et du néant ! Hamlet défendant le règne des imbéciles et des fripons, des Polonius et des Osric, Hamlet faisant de sa poitrine et de son cœur un rempart au trône du brigand couronné Clodius, et tout cela pour échapper à la logique avinée des fossoyeurs, qui trouvent que «la plus haute noblesse devrait appartenir aux tanneurs et aux croque-morts:» à coup sûr, l'ironie est amère, satanique! C'est pourtant là le rôle dévolu au comte Henri, le combat auquel est appelé quelquefois l'homme libéral du dix-neuvième siècle. La lutte est bien autrement triste et décevante qu'elle ne l'a été dans des temps encore assez rapprochés des nôtres, car dans cette lutte nous nous surprenons à manquer non-seulement de foi, mais souvent même de bonne foi, et le drame devient d'autant plus poignant que, pour être tragique et infernal, il n'en ressemble pas moins parfois une comédie (Ladislas Mickiewicz, Œuvres complètes du poète anonyme de la Pologne, Napoleon Aleksander Zygmunt Krasinski, Tome 1, 1869 - books.google.fr).

Trois familles sont en présence : les Hamletides, les Polonides, les Fortinbrasides. Cette triangulation est de la main de Shakespeare. Elles représentent trois nations : Danemark, Pologne, Norvège. Bien qu'à aucun moment, Shakespeare ne suggère de liens entre la Pologne et Polonius, on ne peut attribuer au hasard le choix de son nom. Intermédiaires entre les principaux adversaires danois et norvégiens, ils sont les vassaux des premiers. Tout commença, comme dans la légende, par le défi de Fortinbras lancé à un plus jeune adversaire, Hamlet le Vaillant, dont les exploits mirent en péril la réputation de son voisin nordique. Mais dans le mythe de Shakespeare, il faut supposer que Gertrude était aussi l'enjeu de ce duel. Comme Claudius plus tard, le roi Hamlet, ne voulant risquer sa couronne et sa reine, préféra recourir à la ruse. Il s'acquit les services de Polonius qui lui proposa les mêmes stratagèmes que ceux que Shakespeare utilisera pour le duel entre le prince de Danemark et Laërte. Fortinbras est vaincu le jour de la naissance d'Hamlet qui est aussi le jour où le fossoyeur commence à exercer son métier. Cette coïncidence indique que le prince est voué à la mort, peut-être pour payer la faute de son père, peut-être aussi parce que sa naissance est illégitime. Claudius, qui jalouse son frère et qui n'aime pas la guerre, profite des absences du roi pour courtiser Gertrude qui cède à ses avances. Un soupçon pèse sur cette naissance. Le prince est-il le fils d'Hamlet le Vaillant ou de Claudius le traître ? Gertrude présente Claudius à Hamlet comme son père. Ce que celui-ci refuse énergiquement dès sa première réplique. "Un peu plus qu'un neveu rien moins qu'un fils" (André Green, Hamlet et Hamlet: Une interprétation psychanalytique de la représentation, 1982 - books.google.fr).

Il suffit de se rappeler l'intrigue politique d'Hamlet. Fortinbras (la Norvège) vient de battre Hamlet (le Danemark), et le pauvre Polonius (la Pologne) est pris entre les deux (Richard Keraney, L'identité irlandaise ancienne et moderne, Les racines de l'identité européenne, 1999 - books.google.fr).

Dans son premier monologue, Hamlet compare le monde à un jardin envahi par les mauvaises herbes, où pullulent les essences fétides, et Marcellus constate le pourrissement du royaume (I, 4) (Hélène Taurinya Dauby, Hamlet: William Shakespeare, 1995 - books.google.fr).

Les deux amis qui avaient poussé M. Lasserre aux pieds de Notre-Dame de Lourdes étaient appelés à jouer un rôle important sous la troisième République. Le comte Wladimir Czacki (1834 - 1888), que le futur historien de Notre-Dame de Lourdes avait connu à Rome comme secrétaire du prince Constantin Czartoryski, le représentant de la Pologne catholique persécutée auprès du Saint-Siège, entra plus tard dans les Ordres. Nonce à Paris, il est mort cardinal. M. de Freycinet, aujourd'hui sénateur de la Seine, membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences, a eu, lui aussi, une carrière qui l'a mis en évidence. Délégué à la guerre auprès de la délégation de Tours; successivement ministre des Travaux publics, des Affaires étrangères, de la Guerre; à plusieurs reprises président du Conseil, il a été un des hommes d'Etat qui ont e plus longtemps exercé le pouvoir depuis 1870. Après avoir été le bras droit de Gambetta à Tours, il a été successivement le conseiller du maréchal de Mac-Mahon, des présidents Grévy, Carnot, Félix Faure, Loubet (Les Questions Actuelles, Volumes 55 à 56, 1900 - books.google.fr, fr.wikipedia.org - Wlodzimierz Czacki).

En dehors des personnes de chair qui auraient pu lui servir de modèle pour Hamlet, Shakespeare avait à sa disposition des personnages de l’imaginaire, porteurs du même nom que son héros (à certaines particularités d’orthographe près), vengeurs du Nord comme lui, contraints de se morfondre entre un méchant oncle-roi et une mère faible. Il en tint compte. Le nom d’Amlothi apparaît pour la première fois dans l’Edda prosaïque (vers 1230), importante œuvre islandaise ayant trait à l’art de la poésie. C’est la seule référence écrite se rapportant à cette ancienne légende transmise par voie orale. Et nous savons encore que «ohti» signifiait «vaillant» tout d’abord et «fou» par la suite. Finalement l’historien Saxo Grammaticus donne une forme littéraire aux aventures d’Amele, le vaillant et le fou, qu’il accueille dans Historiae Danicae, un ouvrage où l’histoire proprement dite fait bon ménage avec la légende. Latinisé, Amlothi deviendra Amlethus, et celui-ci perdra sa désinence (us), en traduction. Ce même récit, assaisonné à la française, avec un Hamlet qui dit «madame» à sa mère et avec une reine qui traite son fils de «doux ami», sera introduit par François de Belleforest dans le cinquième tome des Histoires tragiques (1559-1580); cette œuvre aux innombrables éditions, destinée à la consommation du grand public. Peu après, l’inventif Thomas Kyd, joignant au fratricide du roi et à la feinte folie de son neveu un spectre vengeur — promis à une brillante carrière sur la scène anglaise —, sortit vers 1589 la première version scénique, aujourd’hui perdue, de la tragédie danoise (Ion Omesco, D’Amlethus à Hamlet, Dans «Hamlet» ou la Tentation du possible, 1987 - www.cairn.info).

Hamlet et Adonis

Comparing Hamlet to Adonis, on the basis of the similarities and connections already noted, we can see how the conflict between love and strife or war (figured by the "hard" or fatal hunt in both play and myth) appears to define the universal or natural or even vegetative conditions of being embodied as a human, male and female. Hamlet and Ophelia seem to act out what Shakespeare had represented in Venus and Adonis as the curse of Venus, a sacred or eternal dimension of the human condition. Yet becoming an Adonis or Venus for Hamlet and Ophelia is a journey towards a deadly fate, becoming transformed into the more or other than human, their personal identity eradicated by the "destined" role they come to play that leads directly to their death. In this sense, Hamlet as Adonis shows how a soul can journey towards blackest hell, towards hyle or the unweeded garden of the material world and away from nous or from spirit and the longed-for release from nature's endless cycle of corruption and generation. Hamlet is obsessed with the possibilities of pagan antecedents or feelings for their potential and ambiguous relationship to his own plight. We can also see Hamlet's strong mental participation in ancient things most clearly in the play when from memory he speaks as Aeneas for fourteen lines in the players scene (2.2.446-57). "Aeneas'tale to Dido" requested of the actors by Hamlet out of his love for it directs attention to the whole matter of Troy. His recall doubtless is prodded by his own peculiar dilemma that has for one of its classical antecedents Aeneas'meeting his father's umbra or manes in Elysium in Aeneid 6, a divinely sanctioned encounter that legitimizes the subsequent bloodshed and war upon the Lavinian shores and redeems the loss of Troy. This providential pattern is not under the sway of what the first player in Hamlet terms "strumpet Fortune" (2.2.489). Hamlet, however, agonizes over the legitimacy of the ghost, as scenes 1.4 and 3.2 reveal, and in another stark contrast to Aeneas'destiny, killing Claudius will involve his own death and prove the end of his own patriarchal line. "The hellish Pyrrhus Old grandsire Priam seeks" (2.2.459-60) is an image of Claudius murdering King Hamlet and of Hamlet's black conceits about his uncle Claudius. "Pyrrhus'bleeding sword" (487) that falls on the king in Aeneas'speech will eerily appear to levitate in Hamlet's hand in the prayer scene when he stands over the kneeling Claudius, commanding, "Up, sword, and know thou a more horrid hent" (3.3.88). As we ponder the analogical options, Gertrude ambivalently seems both Hecuba and Dame Fortune, Ophelia both Creusa and Dido. By activating Aeneas'tale in the context of a speech "doubly performed" (the actor playing Hamlet plays Aeneas), we are alerted to the possibility of Hamlet's story being as much possessed by as reminiscent of ancient deeds, shadowy presences that haunt the present as well as res gestae whose prudent recollection can inform right action. From this strange perspective of the felt animation of the immemorial past, the resources of historical memory seem to endanger "the pales and forts of reason" (1.4.28) rather than support them. If Venus-Adonis and Aeneas-Dido (Ophelia's "accidental" suicide makes the latter classical subtext partially apparent) provide fearsome analogies for Hamlet and Ophelia, Orpheus and Eurydice (Anthony Dimatteo, Hamlet as Fable, Connotations, Volume 6, 1997 - books.google.fr).

Coronis, une des Hyades, a été confondue avec la mère, de même nom, d'Esculape, dieu de la médecine et fils d'Apollon. Il avait la faculté de ressusciter les morts.

Que retient-on au XVIe siècle à propos d’Esculape ? Il est d’abord cité par la plupart des auteurs, et par Castellan lui-même dans son Oratio, comme le deuxième ou le troisième jalon parmi les inventeurs de la médecine : son père, Apollon, le confia au centaure Chiron pour qu’il lui enseigne l’usage des simples. Son habileté, son sens de l’observation, ses succès, le firent considérer comme le dieu de la médecine. Toutefois, sa mère, Coronis, est l’une des Hyades, ces filles d’Atlas qui furent changées en un groupe d’étoiles de la constellation du taureau. Leur apparition dans le ciel grec annonçant la saison humide, leur nom signifie «les Pluvieuses». Petit-fils d’Atlas, fils d’une étoile et du dieu solaire, il est aussi le père de l’astronomie appliquée à la médecine ou médecine astrologique. Les médecins de cette obédience se nomment eux-mêmes «archiâtres» ou «iatromathématiciens». Danielle Jacquart cite Evrard de Conty qui exprime la dépendance de la médecine envers l’astrologie en déclarant que le dieu de la médecine est le fils «du ciel et des estoilles» (La Médecine médiévale dans le cadre parisien, Paris, Fayard, 1998, p. 313). Membre de la faculté de médecine de Paris (maître régent de 1353 à 1405), Evrard de Conty fut médecin du roi de France Charles V. La mythologie fait donc d’Esculape un demi-dieu chargé de transmettre aux hommes un enseignement divin (comme Dionysos), concernant pour sa part la santé et l’organisation de l’univers, les deux étant liées, puisque Dieu a conçu l’homme comme un «petit monde» (Guylaine Pineau, La gloire fragile d’Honoré Castellan, «nouveau Esculape» des Valois. In: Albineana, Cahiers d'Aubigné, 24, 2012. La Cour de Nérac au temps de Henri de Navarre et de Marguerite de Valois, 2012 - www.persee.fr).

Les Hyade

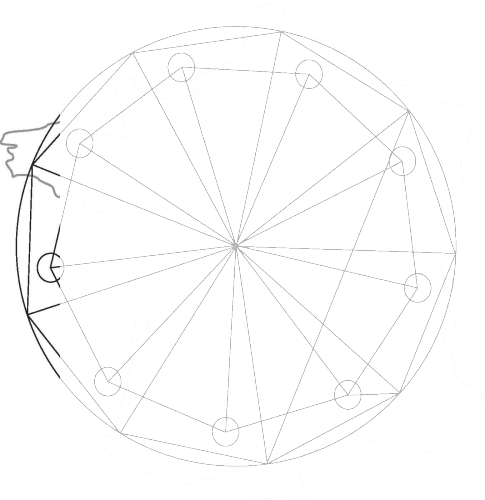

Sur l'empreinte de la carte du ciel sur le Sud de la France utilisée par ailleurs, Lourdes se trouve sous la constellation du Taureau et plus précisément les Hyades (nonagones.info - La Croix d’Huriel - La Croix d’Huriel et l’alchimie - Carte du ciel).

La pluie amenée par les Hyades virginales appartient aux fécondations humides dont les vierges sont médiatrices. Elle s'affronte naturellement à la chaleur léonine du soleil, aussi nécessaire que redoutable dans la maturation de la grappe. A cet égard le lion dompté de Dionysos sur l'amphore de Vulci semble caractéristique. Faut-il voir dans l'assimilation des Hyades aux Hyacinthides immolées une combinaison de l'assonance avec les affinités suggérées par les menaces solaires et la mort de Hyas ? (Robert Triomphe, Le lion, la vierge et le miel, 1989).

Selon M.J. Mellink, Hyakinthos, Utrecht, 1943, 55-59, le mythe attique des Hyacinthides est secondaire, inspiré par les Hyakintho-trophoi sur la base d'un Hyacinthe attique analogue au héros d'Amyclées et par conséquent lié aux thèmes solaires et chthoniens fixés par la fleur correspondante; les noms mêmes des Hyacinthides semblent suggestifs ( qui donne quelques arguments

Les Hyades portent le nom de Nymphes Dodonides; le culte de Jupiter à Dodone date de la plus haute antiquité, et suivant la remarque de Creuzer, paraît avoir préexisté, dans cette localité, même avant l'introduction dans la Crète du culte de Zeus enfant, apporté de Phénicie aussi bien que celui de Dodone. Naxos, ile particulièrement consacrée à Bacchus, est aussi le lieu de l'éducation de Jupiter et du fils de Sémélé. Dans la Nouvelle Galerie mythologique publiée dans le Trésor de numismatique et de glyptique, on a tâché de démontrer quelles raisons avaient engagé les Grecs à placer Jupiter enfant au milieu des sept étoiles de la grande Ourse (septem Triones). Le dieu prend naissance au milieu des frimas et des pluies; de là le surnom d'"Uès" ou "Uetios" attribué à Bacchus et à Jupiter. Son éducation est confiée aux nymphes de l'humidité, aux pluvieuses Hyades; c'est donc sous l'influence de l'humidité que jeune dieu naît et avance en âge, mais c'est aussi par le même principe de l'humidité qu'il doit périr. Si d'un côté Sém?l?, sa mère, porte l'épithète d'humide ("uè"); si celle-ci se confond avec Thyoné, la Terre; de l'autre, Hyas, cité comme frère des Hyades, et qui au fond n'est autre que Dionysus lui-même, est tué par un sanglier (J. de Witte, La naissance et l'éducation de Bacchus, Nouvelles annales, Volume 1, 1836 - books.google.fr).

Ps 21,16 : Aruit tanquam testa virtus mea, et lingua mea adhæsit faucibus meis, et in pulverem mortis deduxisti me. (Ma force s'est desséchée comme l'argile cuite au feu; ma langue s'est attachée à mon palais, et vous m'avez conduit à la poussière de la mort).

La vie, dans l'homme, est entretenue par un mélange d'humidité et de chaleur. Si cette humidité cesse d'exister, la chaleur intérieure, devenant trop forte, dessèche le corps et détermine en lui une cruelle altération :

"J'ai soif" (Jean 19,28) (Louis Padé, Les Psaumes mis à la portée des fidèles et appliqués à Notre Seigneur Jésus-Christ, d'après les principaux commentaires et les pères de l'Eglise, Tome 1, 1858 - books.google.fr).

Lorsque Dieu voulut se revêtir de notre chair, il choisit Marie seule parmi toutes les femmes, et ce mystère était figuré par la Toison de Gédéon. En effet, de même que cette Toison reçut seule la rosée du ciel, pendant que toutes les terres voisines étaient à sec, de même aussi Marie seule était remplie de la force divine, et seule, parmi toutes les créatures, elle fut jugée digne de cette faveur. L'humidité attachée à la Toison de Gédéon signifiait la délivrance des enfants d'Israël, et la conception de Marie était le signal de notre Rédemption. La Toison, c'était la Vierge Marie, de laquelle Jésus-Christ se forma une tunique. Cette Toison reçut la rosée du ciel, sans que sa laine füt endommagée, et Marie conçut l'Homme-Dieu, sans ressentir la corruption de la chair. Gédéon exprima la rosée de la Toison et en remplit un vase, et Marie mit au monde Celui dont la grâce, comme une rosée, devait remplir l'univers (Ludolphus de Saxe, Le grande vie de Jésus-Christ, Tomes 1 à 2, traduit par Marie Prosper Augustin, 1864 - books.google.fr).

Paul a dit : «J'ai planté, Apollos a arrosé...» Toute semence, et il en est de même dans le champ de Dieu, a besoin d'être arrosée. Jésus dit, à propos de la semence qui est tombée sur le roc : «Elle sécha, parce qu'elle n'avait point humidité» (Luc 8.6). La semence n'a pas pu prendre racine. Pour que la semence croisse, le terrain doit être arrosé régulièrement. C'est parce qu'elles ne sont pas constamment arrosées que beaucoup de plantes de Dieu se dessèchent, au lieu de grandir.

Le Saint Esprit est l'eau et l'humidité qui fait croître en grâce et en charité (FF Bosworth, La guérison divine par la foi en Jésus-Christ, 2023 - books.google.fr).

Les Hyades sont l'amas ouvert le plus proche du Système solaire et l'un des mieux étudiés. L'amas est distant de 151 années-lumière de nous. Il est constitué de 300 à 400 étoiles partageant des caractéristiques communes telles que l'âge et la composition chimique. Les quatre membres les plus brillants de l'amas sont toutes des géantes rouges qui ont commencé leur vie sur la séquence principale en tant qu'étoiles de classe spectrale A. Elles se nomment selon la désignation de Bayer Gamma, Delta, Epsilon, et Theta Tauri. Elles forment un astérisme en forme de «V» représentant la tête de la constellation du Taureau et couvrant quatre degrés.

Le nom de l’amas Hyades est le grec "'Uades", connu des Grecs au moins depuis Homère, (VIIIe s. av. è. c.) avec l’Iliade, que dans l’Odyssée, puis Les travaux et les jours d’Hésiode. Selon l’interprétation étymologique la plus fréquente dans l’Antiquité, "Uades" dériverait de "uein", «pleuvoir», ce qui fait d’elles, du point de vue mythologique, les nymphes de la pluie, engendrées pour les uns par le titan Atlas et Ethra, ou un autre couple. Ératosthène (IIIe s. av. è. c.) ne nous dit rien sur leur personnalité mais selon Hyginus, Phérécide d’Athènes vivant à la même époque que l’auteur des "Katasterismoi" les a nommées Ambrosie, Coronis, Dioné, Eudore, Pedile, Phyto et Polyxo. «Les étoiles nommées Hyades définissent les contours du front et du mufle du taureau», nous dit Ératosthène. Pour d'autres, elles furent les nourrices de Dionysos sur le mont Nysa. Zeus les transporta au Ciel pour les remercier de leur dévouement à protéger son fils de la jalousie de son épouse Héra. (fr.wikipedia.org - Hyades (astronomie)).

Sous le point de vue historique, les évhéméristes ont vu dans Atlas un prince roi de Numidie, de Mauritanie et d'Espagne. Ce prince était astronome, ou si l'on veut astrologue. Chaque nuit il montait à son observatoire montueux pour contempler les astres et suivre de l'œil leurs révolutions. Il découvrit les Pléiades et les Hyades naturellement on transforma ces étoiles en jeunes filles, en nymphes riantes ou mélancoliques; et, suivant que les Grecs dessinèrent et varièrent leurs combinaisons généalogiques, ces nymphes eurent dans Atlas un père, un oncle, un aïeul. La parenté du mont avec Hespéros n'a rien que de simple. Il n'y aurait d'embarras que pour choisir entre les motifs qui firent créer cette parenté. Fut-ce la position occidentale de l'Afrique, relativement aux Grecs ? fut-ce une allusion à l'heure tardive a laquelle Atlas montait sur les flancs du mont homonyme, pour y commencer ses observations ? On pourrait aussi revenir au dire des Arcadiens, qui, plus anciens que la lune, juraient qu'Atlas avait vécu, avait observé chez eux. L'Arcadie aurait-elle eu part à ces prétendues découvertes astronomiques que l'hypothèse précédente attribue à la Numidie, et quelle serait sa part ? Pourrait-on soupçonner, par exemple, que les Hyades furent vues et annoncées par les Pélasgues de l'Arcadie, les Pléiades par les naturels de l'Afrique ? (Partie mythologique, Biographie universelle ancienne et moderne, 1832 - books.google.fr).

Hyades et des Pléiades président à l'arrivée des eaux du ciel sur la terre. La poésie grecque ou latine leur attribuait des épithètes annonciatrices de pluie. Et les sources talmudiques signalent que Dieu provoqua le déluge en retirant deux étoiles de la constellation des Pléiades, kimah. Les eaux supérieures s'unirent alors à celles jaillissant de la terre. Et pour clore ce déferlement, Dieu emprunta deux autres étoiles à l'Ourse et les remit aux Pléiades. Depuis ce temps, la Grande Ourse poursuit les Pléiades pour récupérer ses enfants qui lui seront remis dans le monde futur, à la fin ultime des temps. L'usage de confondre Hyades et Pléiades et de les rendre responsables des eaux célestes est certainement très ancien. Formées chacune d'un petit amas d'étoiles, les deux assemblées de jeunes filles étaient parentes lorsqu'elles ne brillaient pas encore au firmament. Leurs mythes d'origine, souvent contradictoires, expliquent diversement leur présence dans le ciel. Leur association, voire leur confusion, est quasi permanente chez la plupart des auteurs de l'Antiquité grecque et latine. Pourtant, leurs situations à l'intérieur du Taureau, leurs origines, le nombre de leurs étoiles, les noms de celles-ci, leurs liens de parenté, tout varie sensiblement en fonction de ceux à qui l'on s'adresse. C'est que la caractéristique essentielle de ces constellations réside dans cette observation des savants de l'Antiquité : elles coupent l'année en deux saisons égales, celle du froid et de la pluie d'une part; celle de la chaleur et de la sécheresse de l'autre.

Hyades et/ou Pléiades, annonciatrices de la pluie : Isidore, Etym., III, 71, 12; Aratos, Phen., 1065; Pline, H.N., II, 106; XVIII, 203; Geminos, Phen, nov.; Horace, Od., 1, 3- 14; Virgile, Aen., 3, 516; Claudien, Gild., 497; Stace, S, 6, 21; Cicéron, Nat., II, 43, 111; Aulu-Gelle, XIII, IX ; Ovide, F, V. 166; VI. 197 (Rika Gyselen, La science des cieux: sages, mages, astrologues, 1999 - books.google.fr).

Il est vrai qu'Aben-Ezra entend par Kimah les Hyades; mais cette différence est peu considérable, puisque les Pléiades & les Hyades sont également renfermées dans la Constellation du Taureau, & se touchent de bien près (De l'origine des loix, des arts, et des sciences; et de leurs progrès chez les anciens peuples. Tome premier : Depuis le déluge jusqu'à la mort de Jacob, 1758 - books.google.fr).

Dans son théâtre, Euripide fait quelques allusions aux Hyades, favorables aux marins d'Athènes d'après la mythologie. Il les salue comme des guides sûrs : Les Hyades, ce signe au nautonier si sûr; et le flambeau du jour, l'Aurore, devant elle, chassant les astres (Ion) (Les Études classiques, Volume 58, 1932 - books.google.fr).

Ion est le fils de Créuse qui, après l'abandon de son fils, avait épousé Xouthos. Ce prince d'Achaïe (région du Nord du Péloponnèse), qui était venu au secours des Athéniens dans un conflit contre les Mégariens, est devenu par jeu d'alliances le successeur d'Érechthée sur le trône d'Athènes (fr.wikipedia.org - Ion (Euripide)).

Il a été remarqué que les Arcadiens sont absents du système généalogique des Grecs selon lequel ceux-ci descendaient d'Hellen à travers ses fils Doros, Aiolos et Xouthos, qui engendra Ion et Achaios. En termes mythiques, les Arcadiens sont à part (Madeleine Jost, L'idendité arcadienne dans l'Arkadika de Pausanias, Identités et cultures dans le monde méditerranéen antique, 2019 - books.google.fr).

Le Roi : «D'où vient que ces nuées vous assombrissent encore ?» Hamlet : «Allons donc, monseigneur, je suis si près du soleil». (Acte 1 scène 2, King : «How is that the clouds still hang on you ?» Hamlet : «Not so, my lord, I am too much in the "sun"»). Quel est le sens de ces propos ? Selon Dover Wilson, l'énigme renvoie à l'expression proverbiale «in the sun» qui veut dire «hors la maison, hors de chez soi, banni, déshérité». Cependant, nos traducteurs, Gide et Yves Bonnefoy, n'ont pas tort de faire dire à Hamlet : «...je suis si près du soleil». Le soleil peut renvoyer au vieu roi c'est le souvenir de son père qui anime Hamlet; il peut concerner l'usurpateur lui-même : ce soleil dégradé ne peut pas chasser les nuages qui l'«assombrissent». C'est encore l'image du soleil corrupteur qui revient dans les propos adressés par Hamlet à Polonius : «Et si le soleil engendre des vers dans un chien crevé, laquelle charogne est bien digne d'être baisée... Vous avez une fille ? [...] Qu'elle n'aille pas au soleil ! Concevoir est une bénédiction, mais, mon ami, veillez à la façon dont votre fille peut concevoir.» Ici l'action du soleil est associée à la décomposition et à la sexualité dégradée. Il paraît vraisemblable que Hamlet veuille protéger Ophélie de l'influence malsaine que le roi usurpateur pourrait exercer sur elle. Cet avertissement prépare, en quelque manière, la sortie violente de Hamlet : «Va-t'en dans un couvent ! Pourquoi procréerais-tu des pécheurs ?» (Acte 2, scène 2). L'éclipse de la lune, «l'astre humide, Dont l'ascendant régit l'empire de Neptune», est en rapport avec la perturbation du cycle vital dans Hamlet. On connaît le rôle attribué par la pensée mythique à la lune, astre des rythmes biocosmiques. D'après Pline l'Ancien, la lune est l'astre d'où émane le souffle vital : «car elle sature la terre; quand elle s'approche, les corps s'emplissent; quand elle s'éloigne, ils se vident. Les coquillages grossissent quand la lune croît; c'est alors aussi que même les êtres dont le corps ne renferme pas de sang, sentent le souffle vital; le sang de l'homme subit les mêmes variations que la lumière lunaire; les feuilles et les herbes sont soumises à la même influence; l'énergie lunaire pénètre tout». La symbolique «lunaire» relie des réalités hétérogènes : «les Eaux, la Pluie, la fécondité des femmes, celle des animaux, la végétation, le destin de l'homme après la mort et les cérémonies d'initiation». Dans Hamlet, le «visage enflammé» de la lune est en rapport avec le mariage incestueux de la reine Gertrude : «Un acte tel / Qu'il souille de la pudeur la rougeur aimable [...] En rougit la face du ciel, / Et même cette masse impassible, la Lune, / Le visage enflammé comme à la veille / Du Jugement, en est malade de dégoût». En effet, l'ordre universel est renversé si la lune n'emprunte pas sa lumière au soleil, si elle est capable de rougir ! (André Lorant, Hamlet et la pensée mythique, Diogène, Numéro 118, 1982 - books.google.fr).

Coronis conçoit Esculape d'Apollon, identifié au Soleil.

Philip's Arcadia is a work that Shakespeare certainly knew, and that may well have left traces in Hamlet (Rhodri Lewis, Hamlet and the Vision of Darkness, 2020 - books.google.fr).

The letter-trick, the killing of a king's nephew, the proposed murder on a seajourney, the suicide, for example (Laurie Johnson, The Tain of Hamlet, 2014 - books.google.fr).

Fin

"aquero", terme employé par Marie-Bernarde pour désigner sa vision, ne veut pas dire "la dame" mais "ça" (Louis Daulon, Grammaire gasconne: parler du Haut-Comminges, 1991 - books.google.fr).

Marie-Bernarde a vu son "ça" comme dirait un psy, et c'est les différents véritables interrogatoires de "police" (Peyramale etc.) qui la pousseront à faire de faux-aveux acceptables pour les institutions de l'époque. La police fait avouer n'importe quoi à n'importe qui. Faux aveux complices de la part de Marie-Bernarde ?