VII – Le Chariot – Haniel – 25 février – Planète Vénus – Netzah – Elohim – Puissances – Gérald - Zayin

XVIII – La Lune – Lucifer – 26 août – Zéphyrin - Tsadé

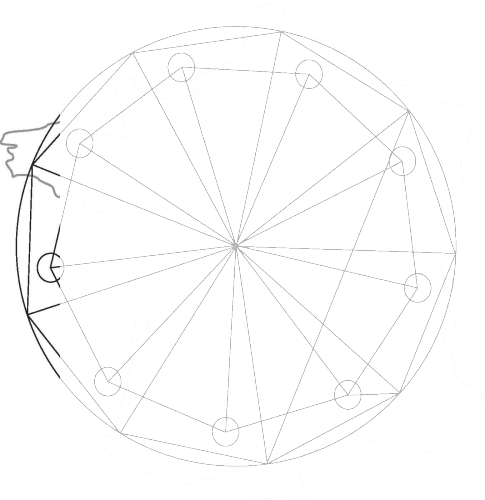

Le char de Vénus

Autrement dit, quel lien unissait la planète Vénus au Soleil et à la Lune? Nous n'en voyons qu'un, mais il est étroit et consacré par tous les cultes stellaires : la planète Vénus précède le Soleil dans sa course; elle précède aussi la lune. Elle est l'étoile du matin et l'étoile du soir. Ichtar, dans la mythologie assyro-chaldéenne, est si étroitement associée au dieu-Lune et au dieu-Soleil que leurs trois emblèmes sont constamment unis. Parfois Ichtar est représentée sous une forme humaine entre le disque solaire et le croissant lunaire (René Dussaud, Notes de mythologie syrienne, Revue archéologique,1903).

Vénus accompagne toujours le soleil tant au commencement du jour qu’à la tombée du soir. La lune parcours le chemin du soleil mais en sens inverse (Roger Dragonetti, Romanica Gandensia - XI Dante Pelerin de la Sainte Face).

Le chariot est ici tiré par une sorte de héron et une oie, oiseaux consacrés à Vénus.

On lui avait aussi consacré quelques animaux, comme l'anphror, petit poisson de mer ; le chrysophrys, ou la dorade ; le phalaris, sorte d'oiseau de mer ; une espèce de héron ; l'iunx, qu'on croit communément être le hochequeue; l'hirondelle, la colombe. Le char de Vénus était traîné par des colombes, ou des cygnes, ou des passereaux (François-Florentin Brunet, Parrallèle des religions, 1792).

Ou par des oies en Grèce, selon le Musée du Louvre.

Etoile du Matin est le nom que la poésie donne à l'étoile de Venus, lorsqu'elle paroît le matin, quand elle est orientale au soleil. Les Poètes l'ont divinisée ; c'est le fils de la belle aurore aux doigts de rose, le chef et le conducteur des astres; il prend soin des coursiers et du char du soleil : on le reconnoît à ses chevaux blancs dans la voûte azurée, albo clarus equo ; et c'est pour lors qu'il annonce aux mortels, l'agréable nouvelle de l'arrivée de sa mère. Les chevaux de main, desultorii, n'étoient consacrés qu'à ce dieu Denis Diderot, Jean Le Rond d' Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Volume 9, 1765

Vénus au Moyen Orient

Sur un moule à pâtisserie de Mari, sont représentées des scènes de chasse : l’aurore où Ashtar tue un cervidé symbole des fraîcheurs de la nuit assisté de son chien comme dieu de l’étoile du matin et le crépuscule où le lion de l’étoile du soir attaque un taureau symbole des chaleurs du jour.

Sur un cylindre hittite du Louvre, on a cependant groupé les scènes des deux moments : Ashtar, un fouet à la main, s'élance le premier sur un char traîné par les taureaux de la chaleur; derrière lui, Shamash s'élance à son tour après être passé entre deux dieux montagnes à la barbe vénérable. On y voit Shamash, le dieu soleil, une harpé dentée à la main, franchissant la montagne de l'horizon oriental ou passant entre les deux sommets. Les portes de l'orient sont ouvertes à deux battants et leurs gardiens, le guetteur et le verrouilleur, apparaissent parfois sur les côtés.

Les représentations de la mise à mort du lion étoile du matin, de Hélél, sur l'ordre de El, seraient nombreuses et variées. Une des plus curieuses est fournie par un cylindre-sceau présargonique de la Syrie du Nord. On y voit El muni de cornes donnant à son serviteur l'ordre de tuer le lion étoile du matin. Ce personnage lui enfonce un épieu dans l'anus comme dans les exemples précédents.

C’est l’aurore Sahar qui tue de lion étoile du matin. Peut-être messager de El, dit père de Ashtar par Ashérat dans les rouleaux de Ras Shamra, alors qu’Isaïe dit Hélél, qui n’est autre que Ashtar, fils de l’aurore. Sahar serait un prototype de l’archange Michel. Que ce soit El ou Sahar qui tue Ashtar, il s’agit du père.

Ashtar avait une épouse Ashtart, l’étoile du soir. Ils représentaient la planète Vénus au matin et au soir. Jusqu’au IIIème millénaire, on considérait qu’elle formait en fait deux étoiles distinctes.

Ashtar, sous le nom de Hll, est désigné comme le père des Kosharôt, groupe 7 étoiles. Leur nom est donné dans l’Hymne de Nikkal et des Kosharôt où celles-ci jour le rôle de sages- femmes pour le couple dieu Lune Yrh et déesse Lune Nikkal : (l’intraduisible) Prbhht, la Dotée, la Riche, la Silencieuse, la Conquérante, Celle qui souffle dans la trompette, et la cadette l’Aimable. Elles ont appelées aussi « Hirondelles ».

Il faut reconnaître que cette évocation de la planète Vénus trônant au milieu des Kosharôt est assez favorable à une identification de ces dernières avec les Pléiades. Les présages babyloniens parlent souvent de cas où Vénus se trouve dans les Pléiades.

Cela est corroboré par l’assimilation de Ashtar avec Atlas par les Grecs.

D’autant que Vesper est frère d'Atlas et Père des Hespérides, changé en Etoile occidentale qu'on nomme Etoile du Soir (Vénus du couchant).

Les lions vénusiens sont originairement les « Enchaînés » du Psaume 68 Maarten Jozef Vermaseren, Études préliminaires aux religions orientales dans l'Empire romain, 1961

Vénus, amatrice de harpe

Il faut insister sur la nette préférence de Vénus pour le luth ou la harpe, instruments à cordes que la déesse babylonienne Ishtar affectionne, et qui seraient, selon Tha'âlibï, les seuls capables de produire une musique agréable (Anna Caiozzo, Images du ciel d'orient au moyen âge: une histoire du zodiaque et de ses représentations dans les manuscrits du Proche-Orient musulman, 2003).

Les Lacédémoniens représentaient la déesse Vénus armée, dit Lactance, à l'occasion de leurs femmes, qui prirent une fois les armes et repoussèrent l'ennemi. Vénus céleste est représentée ailée, assise et jouant de la harpe (Fortunato Bartolomeo De Felice, Encyclopédie ou Dictionnaire universel raisonné des connoissances humaines, Volume 42, 1775).

Lucifer hérite de Vénus son goût de la harpe dont joue l’homme assis au clair de lune. Le 26 août, dans le signe de la Vierge, la planète Vénus est en chute, ce qui corrobore le placement de Lucifer à cette date, ange déchu. Le 25 février, Vénus est en exaltation dans les Poissons.

La Vierge, étoile du Matin

Stella matutina, Salus infirmorum, ora pro nobis.

La Vierge Marie est l'Etoile du Matin avant courière du vrai Soleil,et qui est toute brillante et éclatante de sa lumière; car si la loi de grâce est le jour opposé à 1a nuit et aux ténèbres de l'ancienne loi, et si Jésus est le grand flambeau, ou le Soleil de la grâce, et Moïse le moindre luminaire de la Loi, selon ces paroles de Jean l'Evangéliste bien-aimé : La Loi a été donnée par Moïse, la grâce de la vérité a été faite par Jésus-Christ. Marie a été le Lucifer du matin, ou l'Etoile porte-lumière, qui a fermé la nuit passée et a ouvert le jour de la lumière de grâce, de notre rédemption et de notre éternité (François Bourgoing, Les véritez et excellences de Jésus-Christ Notre Seigneur, 1631).

Le SM de Paul Marteau des Tarots Grimaud trouve une explication inattendue telle que Sancta Maria de la devise de l’Ordre de l’Immaculée Conception de Charles Ier de Gonzague Nevers ou Stella Matutina, l’Etoile du Matin incarnée par la Vierge Marie en planète Vénus. Comme quoi, Paul Marteau aurait pu en savoir plus que ce qui lui est accordé par certains.

La Vierge du 25 février, char et Victoire

L'image grecque très-renommée de la Vierge Marie, dite Nicopeia, c'est-à-dire Victorieuse, est fermée dans un tabernacle de marbre précieux, décoré de petites colonnes, et travaillé en marqueterie; sur les panneaux en bronze de la petite porte du tabernacle on voit les lettres B. B. F. et les deux évangélistes St. Luc et St. Jean. Cette image fut acquise à Constantinople par le doge Henri Dandolo; et transportée à Venise en 1204, ou peu après. Cet autel, qui ressemble à celui du très saint Sacrement, fut bâti en 1617. C'est cette fameuse image que les empereurs Jean Zimiscès et Jean Comnène taisaient porter dans un char de triomphe.

Cette image qui remonte au X ou XI ème siècle était très vénérée à Constantinople attendu le grand nombre de miracles qu'elle avait opéré. Depuis qu'on l'a transportée à Venise, elle fut gardée d'abord très soigneusement dans une chambre de la sacristie supérieure, d'où on la prenait pour l'exposer à l'occasion des fêtes solennelles; et cela dura jusqu'à ce que le Procuratore Jean Cornaro lui érigea cet autel, en 1617. Le cadre qui la renferme est formé de deux par parties : la première, au dedans, est un ouvrage byzantin, décoré de 16 émaux en or représentants Jésus Christ, la Vierge, le Baptiste, et plusieurs autres saints , elle fut renouvelée à Venise, mais en employant les pièces de l'ancienne ; la seconde qui forme l'extérieure est un ouvrage d'orfèvrerie vénitienne; elle a été renouvelée par Pierre Bortolotti en 1672, et enrichie de plusieurs pierres précieuses (Francesco Zanotto, Le dernier guide de Venise et des iles environnantes, Traduction de Silvestre Bandarin, 1860).

Le 8 juin 1630, arrivait dans la cité de Venise le marquis di Strigis, ambassadeur de Charles de Gonzague-Nevers, duc de Mantoue et de Nevers, et il apporta la peste qui sévit 16 mois, causant 46 490 morts, la population passant de 142 804 à 98 244 habitants. Le Doge Nicolo Contarini, convaincu que la maladie était une punition divine, organisa des processions et des cérémonies pour attirer la bienveillance divine. Il fait le vœu dans l’église Saint-Marc le 22 octobre puis devant la Vierge Nicopeia le 26 octobre de construire une église (Santa Maria della Salute) (www.webdiocesi.chiesacattolica.it).

Monteverdi écrivit à cette occasion sur commande des pièces de musique religieuse. Le recueil de ses compositions fut dédicacé à l’impératrice Eleonore de Gonzague, marié à Ferdinand II, fille de Vincent Ier, ancien employeur du musicien (www.accessmylibrary.com - monteverdi mass thanksgiving revisited).

Deux ans après la défaite de Trasimène face à Hannibal, alors que la situation se retourne en favuer de Rome, Fabius Cunctator procède à la dédicace du temple de Vénus Erycine, vénérée par le Siciliens de Ségeste qui se disaient aussi descendants des Troyens, le 23 avril 215 av. J.C., selon les avis des Livres Sibyllins consultés, avec celle d'un temple à la Raison. Les succès de Rome à Ségeste avait fait de cette Vénus une donneuse de victoire, qualité que l'on n'attendait pas forcément d'une déesse de l'amour. Il a choisi un jour de fête : celui des Vinalia de printemps, lorque la Ville ouvre solennellement les jarres de vin nouveau. Le Cunctator établit de la sorte un lien entre la Vénus du Capitole et une autre Vénus - Vénus obsequens, " celle qui exauce les prières " que son propre grand-père, Fabius Gurges, avait installée hors du capitole et dont la dédicace s'était faite le 19 août jour des Vinalia d'été, début des vendanges. […] Plus tard, en 184 av J.C., pendant la guerre contre les Ligures, la Vénus d'Eryx reçut un second temple, aux marges de la ville, cette fois, porte Colline. Les Romains disposaient ainsi d'une vénus politico-militaire au capitole et d'une Vénus nettement plus aphrodisiaque de l'autre côté des remparts, hors du pomerium : ce deuxième temple était celui des protituées (Jean-maurice de Montrémy/John Scheid, Jupiter et la puissance de Rome, Larousse, pp.115-122).

Le 26 août (VII calend. septem.) avait lieu la fête des Phallagogies. En ce jour les dames romaines honoraient d'un culte divin la figure du Phallus, qu'elles portaient hors de la porte Colline dans le temple de Vénus d'Eryx, avec toute la pompe des sacrifices à la manière des gyptiens, et alors la plus chaste et la plus distinguée par sa pudeur, mais qui n'était pas mère, le plaçait dans le sein de Venus (Augustin Bonnetty, Charles Denis, R. P. Laberthonnière, Annales de philosophie chrétienne, Volume 83, 1872).

Par symétrie, la Vénus licencieuse d'Eryx de la porte Colline du 26 août répond à la Vénus d'Eryx de la victoire qui, autre Vénus Victrix, correspond à Notre- Dame Nicopeia du 25 février.

Gerland et l’Abaque, de 1 à 0

Les clercs Gerland et Zacharie ont marqué la ville épiscopale. Sur le premier a persisté très longtemps une confusion qui réunissait sous le même nom deux personnages, tous deux bisontins et chanoines de Saint-Paul, toutefois à des moments différents : l'un, simple séculier à la fin du XIe siècle, atteint la célébrité grâce à ses ouvrages de grammaire, à un traité sur le Comput et surtout à une ébauche de somme théologique intitulée Candela. C'est à cet auteur distingué et originaire de Besançon que Roger Ier de Sicile aurait confié vers 1091 l'évêché d'Agrigente ; ce premier Gerland mourut en en odeur de sainteté en 1104 (Éliane Vergnolle, La création architecturale en Franche-Comté au XIIe siècle: du roman au gothique, 2001).

En grec Acragas, nommée ainsi à cause du fleuve qui coulait le long de ses murs, telle est du moins l'opinion d'Étienne de Byzance, Agrigente est située non loin de la cote méridionale de la Sicile; elle fut fondée, selon les uns par une colonie d'Ioniens, selon les autres par les habitants de Géla, 604 ans avant J.-C. Une troisième opinion lut accorde une antiquité moins reculée, et fixe à l'an 572 seulement la fondation de cette ville. La fertilité de son sol était généralement appréciée, et l'on croit même en retrouver l'indication dans son nom. Le commerce d'Agrigente avec Cartilage porta la première de ces villes à un haut degré de prospérité; elle s'enrichit de monuments remarquables: on vante surtout la magnificence du temple de Jupiter, le plus grand de tous ceux de la Sicile. On rapporte que ses colonnes avaient cent vingt pieds de haut, et qu'un homme pouvait se cacher dans chacune de leurs cannelures. Il y avait hors de la ville un lac creusé de main d'homme et peuplé de poissons pour le luxe des festins. En la troisième année de la quatre-vingt-treizième olympiade, Exénète d'Agrigente, ayant été vainqueur à la course du stade, fit son entrée dans la ville, et l'on vit à sa suite trois cents chars attelés chacun de deux chevaux blancs, que l'on dit avoir été tirés d'Agrigente. Autre vainqueur aux jeux pythiques et isthmiques : Xénocrate dont le frère Théron, tyran d’Agrigente, gagna la course des jeux olympiques de 476 célébrée par le poète thébain Pindare qui séjourna dans la ville sicilienne à l’occasion (« Je t'invoque, Agrigente, amie des fêtes, la plus belle des villes mortelles ! »). On raconte aussi des choses merveilleuses sur l'hospitalité exercée par les riches envers les étrangers, et, pour en citer un exemple, cinq cents cavaliers de Gela ayant passé par Agrigente, Gellias les reçut tous dans sa maison, et fit présent a chacun d'une tunique et d'une robe. On cite encore Antisthène, qui traita tous les citoyens en les divisant selon les rues, à l'occasion des noces de sa fille, qu'il faisait suivre par huit cents chariots (Michel Lévy (Hermanos de), Dictionnaire de la conversation et de la lecture, Volume 1, 1852).

Empédocle, né à Agrigente et inventeur des quatre éléments, donné pour pythagoricien en partie, admet la métempsycose et la théorise : " Il n'est point de naissance d'aucun être mortel, et point non plus de fin dans la mort, à la fois effrayante et funeste. Il y a seulement un effet de mélange et de séparation de ce qui fut mêlé. " Naissance " n'est qu'un mot qui a cours chez les hommes " (fragment VIII). "Autrefois je fus jeune homme et jeune fille et arbuste et oiseau et muet poisson de mer" (fragment CXVII).

Le manuscrit 142 de la Bibliothèque de Chartres contient une pièce appelée De Abaco, cum anonymi versibus novem super figuris Abaci. f° 269 v° 273. dont l’auteur est Gerland qui se compose de passages extraits d'un traité de l’Abacus qu'on trouve complet, sons le nom de Gerland, dans le manuscrit n° 757 du fonds de St-Victor de la Bibliothèque royale. Un manuscrit de la Bibliothèque de Leyde (n° 93 des Mss. d'Isaac Vossius), contient aussi ce traité, sans nom d'auteur et incomplet à la fin. Il se trouve aussi dans la Bibliothèque du collège de Gresham, en Angleterre, sous le titre ARS numerandi, et au British Museum, dans le Ms. n° 343 de la collection d'Arundel. Le mot Abacus se rencontre chez quelques chroniqueurs du moyen-âge, et dans l'Histoire littéraire de la France, comme s'appliquant à une spéculation arithmétique qui a été très cultivée aux Xème et XIème siècles, surtout par Gerbert et ses disciples. Mais on n'a jamais dit ce qu'était cette spéculation ; et l'on a pensé généralement, d'après un passage de Guillaume de Malmesbury, auteur anglais du XIIème siècle, que le mot Abacus s'appliquait à l'arithmétique arabe que Gerbert aurait rapportée d'Espagne. Mais on n'avait pas examiné avec assez d'attention les traités de l'Abacus qui nous sont parvenus. Les fragments que nous présente noire manuscrit suffiraient seuls, à défaut du traité complet d'où ils sont extraits, pour démontrer que ces ouvrages roulent sur un système de numération qui est identiquement le même que celui que Boèce a décrit à la fin du 1er livre de sa Géométrie; et que dans ce système on fait usage de neuf chiffres, prenant des valeurs de position en progression décuple, comme dans notre système de numération actuel dont il ne diffère qu'en ce seul point, qu'il n'avait pas de zéro, parce qu'au moyen de colonnes destinées à marquer les différents ordres d'unités, on laissait une place vide là où nous mettons un zéro. Ainsi, les écrits sur l'Abacus étaient des traités d'arithmétique décimale. Dans ces traités, on donnait aux neuf chiffres 1, 2, 3..., 9, du moins dans le cours des XIème et XIIème siècles, les noms igin, andras, ormis, arbas, quimas, caltis, zenis, temenias et cilentis, que nous avons déjà cités ci-dessus. Ces noms sont employés dans le texte des fragments du traité de Gerland que contient notre manuscrit.

Au commencement, on trouve représentés les neuf caractères ou chiffres de l'époque; ils sont à peu près les mêmes que dans le passage de Boèce, et tels qu'on les voit dans l'Histoire des Mathématiques de Montucla, et dans les Eléments de paléographie de M. Natalis de Wailly. A la suite de ces neuf chiffres se trouve encore un rond, comme dans le passage de Boèce. Nous le regardons comme représentant le zéro; mais il n'en est pas fait mention dans le texte.

Enfin, notre manuscrit contient neuf vers qui se rapportent aux noms et aux valeurs numériques des chiffres du système de l'Abacus. Voici ces vers:

Ordine primigeno nomen possidet Igin.

Andras ecce locnm previndicat ipse secundum.

Ormis post numerus non composiius sibi primus.

Denique bis binos succedens indicat Arbas.

Significat quinos ficto de nomine Quimas.

Exta tenet Calcis perfecto numere gaudens.

Zenis enim digne septeno fulget honore.

Octo beatificos Temenias exprimit unus.

Hïnc sequitur Sipos est qui rota nanique vocatur.>

Le neuvième vers, qui explique la signification du mot sipos, paraît s appliquer au rond qui est à la suite des neuf chiffres, et non au chiffre neuf qui, dans le texte, s'appelle celentis; de sorte que nous avions pensé qu'il manquait un vers destiné à ce chiffre neuf. Et en effet, dans les deux manuscrits de Leyde et du fonds de St-Victor, cités ci-dessus, on trouve dix vers, dont le neuvième manque ici et dont les autres sont, avec de légères variantes, les mêmes que ceux de notre Ms. Ce neuvième vers se présente lui-même avec quelques variantes dans les deux Mss. de Leyde et de Paris. On lit dans le premier :

Terque nota primuin Zelenthis notnine rithmuin;

et dans le second:

Terque notat trinum Selentis nomme rithmum.

Ces vers, dont nous ignorons l'auteur, ne nous paraissent pas devoir être attribués à Gerland, par deux raisons ; d'abord, parce qu'ils contiennent lé zéro dont cet auteur n'a pas connu l'usage; et ensuite, parce que dans les manuscrits de Leyde et de l'abbaye de St-Victor, ils n'accompagnent pas son traité. Dans le 1er, ils se trouvent sur un feuillet en dehors de la pagination, et d'une écriture qui peut n'avoir pas plus de deux siècles, et qui est probablement celle d'Isaac Vossius; dans le second, ils précèdent immédiatement un traité complet de l’Abacus qui est sans nom d'auteur, mais que nous trouvons dans un autre Mss. de Leyde (provenant de J. Scaliger), sous le nom d'Adelard, le célèbre traducteur des Eléments d'Euclide. Ces dix vers ne peuvent pas être non plus attribués à Adelard qui ne connaissait pas l'usage du zéro quand il a écrit son traité de l'Abacus, et qui fait toujours de sipos et celentis un seul mot qu'il'applique au nombre neuf, comme nous l'avons remarqué ci-dessus dans le tableau de Boèce de notre Ms. Il reste donc à découvrir l'auteur de ces vers, que quelque manuscrit fera peut-être connaître un jour.

M. Halliwell, membre de la société royale de Londres, a trouvé dans deux Mss. du Collège de la Trinité à Cambridge, d'autres vers exprimant la signification numérique des neuf mots Igin, Andras… Celentis.

Dans un Ms. il y a quatre vers, et dans l'autre deux seulement, contenant néanmoins les neuf mots. Le Sipos ne se trouve pas dans ces vers ; ce qui semble indiquer qu'ils sont d'une date plus ancienne que ceux de notre Ms. Quoi qu'il en soit, il serait intéressant de découvrir l'origine et l'âge de ces groupes de vers. C'est pourquoi nous sommes entrés dans ces détails pour appeler l'attention sur un point historique qui offre de l'intérêt, surtout comme se rapportant à la question de l'époque précise où le zéro a été introduit, sous le nom de sipos, dans le système de l'Abacus. Est-ce avant que l'arithmétique hindoue nous fût connue ? Ou bien les Chrétiens occidentaux ont-ils pris cette figure auxiliaire dans les ouvrages arabes, pour la substituer aux colonnes de leur Abacus et lui donner ainsi le dernier degré de perfection possible? En tout cas, ce serait là le seul service que nous devrions aux Arabes, à qui l'on a fait honneur jusqu'ici de nous avoir communiqué de toute pièce notre admirable système de numération (Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de la ville de Chartres, 1840).

Cependant quelques érudits ont pensé, depuis deux a trois cents ans, que notre méthode de calcul pouvait avoir une origine romaine, et primitivement une origine grecque. Ils se fondaient sur le passage final du premier livre de la Géométrie de Boëce (écrite à la fin du Vème ou au commencement du VIème siècle), dans lequel l'auteur expose un mode de calcul qu'il attribue à Pythagore. Mais ce passage, demeuré d'une obscurité impénétrable, laissait le champ libre aux partisans des Arabes et des Indiens, lorsque, en 1837, M. Chasles en donna, pour la première fois, une explication littérale dans son Aperçu historique sur l'origine et le développement des Méthodes en Géométrie.

Depuis lors M. Chasles a étudié, avec une attention patiente et sagace, divers manuscrits du philosophe romain, épars dans les bibliothèques d'Europe, le fameux traité De numerorum divisione de Gerbert, adressé à Constantin, moine de l'abbaye de Fleury, et plusieurs autres traités d'arithmétique écrits au XIème siècle sous le nom d'Abacus, notamment celui de Rernelinus. Quelques-uns de ces ouvrages ont été cités par les chroniqueurs, mais seulement sous ce titre à.'1 Abacus; et l'on était loin jusqu'ici de se douter de la nature des spéculations mathématiques qu'ils avaient en vue. M. Chasles a enfin déroulé ce secret dans de savantes dissertations insérées aux comptes-rend us des séances de l'Académie des Sciences et dont je vais essayer de donner une succincte analyse.

La Table de Pythagore, dont parle Boëce en disant que les modernes l'appellent Abacus (ancien mot latin dérivé du grec abax), n'est point, comme on l'a cru unanimement, la Table de multiplication. C'était un tableau préparé pour la pratique de l'arithmétique, où étaient tracées d'avance des colonnes qui marquaient distinctement les différents ordres d'unités. Le système de numération auquel s'appliquait ce tableau, qui lui a donné son nom Abacus, reposait sur ces trois principes fondamentaux, la progression décuple, l'usage de neuf chiffres significatifs et la valeur de position de ces chiffres. Il ne différait donc de notre système actuel que dans la pratique et en un seul point, l'absence du zéro qui était suppléé par des colonnes dont l'usage permettait de laisser la place vide partout où nous mettons cette figure auxiliaire. Il existe en effet de nombreux manuscrits sur l’Abacus où se trouvent des exemples figurés de calculs avec des colonnes surmontées des chiffres romains I, X, C, M, XM, CM, MM, XMM, CMM, MMM, qui indiquent la colonne des unités, dizaines, centaines, mille, dizaines de mille, centaines de mille, mille mille (millions), dizaines de mille mille (dizaines de millions), centaines de mille mille (centaines de millions), mille mille mille (milliards). C'est cette méthode de calcul, identiquement la même, qui a été cultivée, aux Xème et XIème siècles, par Adalbéron (archevêque de Reims), Gerbert (d'abord successeur d'Adalbéron, puis pape sous le nom de Sylvestre II), Abbon (abbé de Fleury), Hériger (abbé de Lobes), Adelbolde (évêque d'Ulrecht), Bernelinus (disciple de Gerbert), Hermann-Contractus, Gui d'Arezzo, Gerland, etc. Aussi les savants traducteurs Adelard, Savosarda, Jean Hispalensis, Platon de Tivoli, Rodolphe de Bruges, Gérard de Crémone, qui, dans le cours du XIIème siècle, nous ont mis en possession de toutes les connaissances mathématiques et philosophiques des Arabes, n'ont-ils pas traduit un seul traité d'arithmétique, et n'ont-ils témoigné nulle part l'étonnement que leur aurait certainement causé la découverte d'un système de numération aussi parfait, si ce système leur avait été jusqu'alors inconnu. On lit au contraire dans un traité sur l’Abacus avec des colonnes (où est aussi le zéro, sous les noms de sipos, rotula), composé, vers la fin du XIème siècle, par Radulphe ou Raoul de Laon, frère du célèbre Anselme, que ce système était tombé en oubli chez les nations occidentales et que Gerbert et Hermann l'ont fait revivre.

Sans doute les ouvrages des auteurs latins nous présentent toujours les nombres écrits au moyen des sept lettres I, V, X, L, C, D, M, connues sous le nom de chiffres romains. Mais il est fort probable que les calculs se faisaient au moyen des neuf chiffres décrits par Boéce, qui les appelle Apices. Seulement, comme le parchemin était cher, on opérait sur une table couverte de poudre et l'on ne consignait sur parchemin que le résultat, en l'écrivant en caractères vulgaires, c'est-à-dire en chiffres romains. Cette conjecture fort vraisemblable sur l'usage pratiqué par les Romains est parfaitement vraie pour la France aux Xe et XIe siècles, car les auteurs de traités sur l’Abacus disent formellement qu'on pratiquait cette méthode de calcul sur la table couverte de poudre ou table des géomètres. Voilà- donc pourquoi ni les ouvrages des Latins, ni les traités des XIe et XIIe siècles ne nous présentent les moindres traces de calculs; pourquoi nous n'avons aucun traité d'arithmétique en chiffres romains ; pourquoi enfin les seuls exemples de calculs figurés que nous possédions se trouvent tous dans les traités sur l’Abacus.

Ainsi les Indiens et les Arabes d'une part, les Grecs et les Romains de l'autre, ont connu d'eux-mêmes la numération décimale écrite qui fait usage de neuf chiffres significatifs prenant des valeurs de position ; mais c'est des Latins que nous est venu ce système qui était déjà employé eu France, du moins par les savants, au commencement du XIIème siècle, époque à laquelle se sont étendues nos relations scientifiques avec les Arabes. Il est certain que nous n'avons même pas emprunté la forme de nos chiffres aux Arabes ; car nos chiffres dérivent évidemment des Apices de Boèce, qu'on voit au moyen-âge dans les nombreux traités de l'Abacus, et qui ont seulement subi, comme l'écriture elle-même, l'altération du temps, tandis que les chiffres des Arabes n'offrent aucune ressemblance ni avec ceux de Boèce ni avec les nôtres. La vérité de l'histoire demande donc que nous renoncions à ces expressions fausses de chiffres arabes, arithmétique arabe, reproduites journellement dans nos ouvrages, pour dire chiffres de Boèce, ou même de Pythagore. Il suffit en effet de renverser toute la série que présentent les apices de Boèce, tels qu'ils se trouvent dans un manuscrit de la Bibliothèque de Chartres d'où M. Chasles les a extraits, pour y reconnaître immédiatement presque tous nos chiffres.

M. Chasles a, en outre, prouvé que nous ne devons aux Arabes ni l'idée, ni la figure du zéro ; mais que le zéro s'est introduit, vers la fin du XIème siècle, comme un perfectionnement naturel, dans le système de l'Abacus, peut-être par imitation do l'arithmétique sexagésimale des Grecs et des Latins où se trouve le zéro, sous la forme d'un cercle (l'omicron grec), pour marquer la place des degrés, minutes et secondes qui manquent dans l'expression d'un nombre astronomique.

En effet, d'une part les Arabes représentent le zéro par un point, et s'ils emploient parmi leurs chiffres un petit cercle, c'est-à-dire notre zéro, c'est pour représenter le cinq. D'autre part, M. Chasles a découvert, dans plusieurs manuscrits du XIe siècle, dix vers latins donnant, avec le nom et la valeur numérique des neuf chiffres significatifs, le nom et l'étymologie du zéro. Voici, au surplus, ces vers, en regard desquels est figuré, dans les manuscrits, le chiffre auquel chacun d'eux s'applique (Anciennes mesures d'Eure-et-Loir : suives d'un appendice sur l'origine de notre numération écrite et des fractions décimales, 1843).

Le système de l’Abacus a été très cultivé au Xème et XIème siècles par tous les hommes versés dans la connaissance des sept arts libéraux. Il devait faire partie nécessairement du Quadrivium, car il présentait la plus savante spéculation qu'on agitât à cette époque.

Ne soyons donc pas surpris de voir Reuchlin (De arte cabbalistica, liv. m) terminer assez plaisamment une discussion sur le pvthagorisme et la kabbale, par ces paroles que rend plus piquantes encore le nom du personnage dans la bouche duquel il les place: —Jam clarè video, dit un des interlocuteurs appelé Philolaus (disciple le plus célèbre de Pythagore, son successeur, précédant Platon), Cabbalistarum et Pythagoristarum inter se cuncta ejusdem esse farinœ; c'est-à-dire à peu près, pour parler français, que les pythagoriciens et les kabbalistes sont tous gens de même farine.

Depuis que ceci est écrit, MM. Chasles et Terquem m'ont fait connaître une autre étymologie du mot proposée par Etienne Guichart dans son Harmonie des Langues, et d'après laquelle ce mot grec et le mot latin abacus viendraient de l'hébreu abaq, poussière. Cette étymologie me paraît en effet fort plausible, et du reste tellement simple, qu'il est étonnant que l'on ne s'y soit pas arrêté; et moi- même j'hésite pour ne pas la préférer à celle que j'ai indiquée. Il est raisonnable d'admettre en effet que dès une très haute antiquité, on aurait pu donner ce nom abaq, à un tableau sur lequel on comptait après l'avoir préalablement couvert de poussière; et l'invention de ce tableau serait d'autant plus vraisemblablement attribuée aux Phéniciens , grands calculateurs sans doute puisqu'ils étaient adonnés au négoce, que l'on fait honneur aux marchands de cette nation, des premières leçons d'arithmétique qu'aurait reçues Pythagore. Dans tous les cas, et quelle que soit celle des deux opinions que l'on adopte, il en résultera toujours, et c'est la conséquence principale à laquelle il nous est important d'arriver, que l’abacus est d'origine essentiellement sémitique. C'est même ainsi que Flavius {Epitom. Aritnm, pract.) explique la disposition que nous donnons à nos chiffres en leur faisant suivre, dans l'écriture des nombres, une progression ascendante de droite à gauche.

D'abord, comme l'avait depuis longtemps remarqué le savant Huet, évêque d'Avranches {Demonstr. evang.), les noms des nombres 4, 5, 7, et 8, sont d'origine incontestablement hébraïque, et expriment littéralement leurs valeurs respectives. Ainsi arbas vient de quatre, et quimas de cinq. Les mots temenias et zementas, qui représentent l'un et l'autre le nombre huit, dérivent, le premier du chaldéen, le second de l’hébreu qui signifie proprement huitaine (nous apprécierons plus loin l'importance de cette double expression). Quant à zenis que l'on doit probablement lire zevis, il vient également de l'hébreu.

Quant au zéro, si j'ai cru n'en devoir rien dire jusqu'ici, c'est qu'il parait n'avoir été mis que postérieurement au nombre des apices, bien qu'on le trouve employé par Ptolémée, tant dans son Almageste, que dans ses Harmoniques.

Quant à la manière de désigner ce cercle, les uns l'ont nommé sipos (ou peut être siphos), de mot qui signifie vase [d'où viennent aussi sans doute sephinah, vaisseau] ; les autres l'ont appelé tsiphra, couronne on diadème (Isaïe XXVIII, 5); et ce dernier nom, qui a survécu à l'autre, a fini lui-même, en devenant postérieurement applicable à un autre usage, par céder la place à une troisième dénomination, zéro, à peu près synonyme de la précédente : car zéro paraît n'être autre chose que le mot zer, signifiant cercle, auréole, ou couronne (Exode, XXX, 4), auquel on aurait donné une terminaison italienne ou espagnole M. Vincent, Sur l'origine de nos chiffres et sur l'Abacus des Pythagoriciens, Journal de mathématiques pures et appliquées, Volumes 3 à 4, 1838

Haniel et Vénus

Un monument qui a été découvert sur la terre de Baussy, commune de Saint-Loup, près Bayeux, est un talisman ; il a été coulé et non frappé ; son exécution indique le seizième siècle. Il est identique pour les types et même pour les signes accessoires, a celui de la famille de Mesmes , qui a donné lieu a des commentaires si divers. Ce dernier ne diffère du nôtre, que par l'addition d'un cercle ou virole dans lequel on l'a renfermé, et cela pour y tracer une suite de mots barbares et inintelligibles ; le mot ILLI, en petits caractères, peut-être gravé après coup, ne se retrouve pas sur le nôtre, de même que les lettres B. D. P. qui sont remplacées par M G.

Sur le revers, la seule variante consiste dans le changement ou la suppression de quelques signes planétaires, dans le haut et le bas de l'ovale; le reste est absolument identique. Notre exemplaire précise mieux qu'on n'avait pu le faire par le premier la date de sa confection, puisque la présence du sigle de Marguerite de France , née le 14 mai 1552, indique qu'il est postérieur a Alexandre, depuis Henri, né le 19 septembre 1551, et antérieur a François, duc d'Alençon, né le 18 mars 1554, qui ne s'y trouve pas. Il s'ensuit donc de ce rapprochement que notre monument a dû être exécuté entre la seconde moitié du mois de mars 1552, et les deux premiers mois de l'année 1554. Seconde face : Une jeune femme nue, debout, vue de face, les cheveux épars tombant jusqu'aux genoux, tient, dans sa main droite, un cœur enflammé, et dans sa gauche un peigne. On lit, en lettres romaines, au-dessus de sa tête, le mot HAGIEL. Plus bas, à gauche de la figure, le mot, HANIEL ; sous les pieds : EBVLEB , et au-dessous , ASMODEL. Le signe de la balance occupe l'extrémité inférieure de l'ovale, tandis que le signe de la planète de Vénus se trouve à la partie opposée, mais détruit en partie par la perforation de ce talisman. Tout le champ de la médaille est d'ailleurs rempli par des caractères magiques et cabalistiques. Le mot Haniel, placé a la hauteur des jambes, se rapporte au 5e des 7 anges qui assistent devant la face de Dieu. Il correspond à Vénus, dans le monde céleste, a la colombe et au cuivre dans le monde élémentaire.

Ainsi, le talisman de Baussy est un second exemplaire du monument, si bizarre , qui avait exercé la critique des écrivains du commencement du dernier siècle, et de la fin du précédent ; il prouve qu'il en a été tiré au moins quelques-uns , outre celui de Catherine, et il démontre de plus l'authenticité du premier (Ed. Lambert, Mémoires de la Société d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres de Bayeux, Volume 1, 1850).

Zéphyrin

Dans la nouvelle Z. Marcas, « On peut même se demander si la référence affichée à Zéphirin, saint breton, n'occulte pas, dans le prénom de Marcas, à la fois une allusion aux sephirot, et la pratique du tsérouf ou anagramme, sur les lettres de séraphin, écrit avec un Z selon l'étymologie hébraïque que lui donne Balzac, ce qui révèlerait le même jeu phonétique et fantasmatique sur les lettres S/Z que dans Sarrasine (Anne-Marie Baron, Balzac et la Bible: une herméneutique du romanesque, Volume 111 de Romantisme et modernités, 2007).

Outre ces considérations, retrouvons Zéphyrin le pape du IIIème siècle après J.-C.

Zéphyrin est en butte aux critiques et aux mises en garde d'Hippolyte de Rome (170–235), prêtre romain venu d'Orient, extrêmement cultivé, intelligent et qui possède auprès des chrétiens de Rome une grande crédibilité. Il sera le premier antipape antipape de 217 à 235. Celui-ci reproche en particulier à Zéphyrin l'influence de Calixte « un ambitieux, un cupide, un taré » selon Hippolyte.

C'est à Calixte que Zéphyrin confie la charge de surveiller les travaux de la catacombe de la voie Appienne où seront enterrés les pontifes les plus importants du IIIe siècle. C'est pour cette raison que celle-ci prit par la suite le nom de catacombe de Saint-Calixte.

Zéphyrin meurt en 217 dans des circonstances que nous ignorons, fêté le 26 août et le 20 décembre (fr.wikipedia.org - Zéphyrin, fr.wikipedia.org - Hippolyte de Rome).

Zéphyrin et Vénus

Zéphyrium est un lieu d'Egypte, sur la côte de la Libye extérieure car Strabon le met entre les ports de Deris et de Leucapsis. Etienne le géographe fait de ce Zephyrium un promontoire, d'où Vénus et Arsinoé avaient pris le nom de Zéphyrite, ce qu'il appuie du témoignage de Callimaque (Antoine Auguste Bruzen de la Martinière, Le grand dictionnaire géographique, historique et critique, 1768.)

Inspirés des Vitae Patrum antiques, mais aussi des exempla contemporains, les soixante- quatorze contes de la Vie des Pères ont été rédigés des années 1230 jusqu'au milieu du XIIIe siècle par plusieurs auteurs, d'inspiration cistercienne puis dominicaine. Ils conduisent du désert d'Égypte à des monastères européens, de l'Afrique où fut captif saint Paulin de Nole aux guerres féodales du Nivernais, des ermitages aux châteaux, en passant par les fermes normandes. Si elles se veulent d'inspiration patristique, ces biographies spirituelles ne sont en rien réductibles à des sermons. La comparaison des poèmes avec leurs sources latines montre le minutieux travail d'élaboration littéraire qui est le leur. Ce recueil, l'un des chefs-d'œuvre du XIIIème siècle, est d'une importance capitale pour l'étude des contes, de leur circulation et de leurs variations, pour celle de la spiritualité. Par sa porosité à la littérature profane du temps, celle des romans et fabliaux, genres dont il prétend se démarquer, il aide à mieux cerner l'origine et les contours des lettres médiévales. Multiples et complexes comme la vie même, ces contes ont pour héroïne la grâce, qui se donne indistinctement aux plus grands pécheurs, homicides, apostats ou mères infanticides, héros paradoxaux de récits surprenants, qui bouleversent codes et conventions. Séduisant parce qu'il n'a pour persuader que sa propre séduction, le conte religieux de la Vie des Pères, foncièrement performatif, aspire à convertir dans le présent même de la narration. Il relie l'épaisseur du temps historique, celui de sa matière, à l'éternité du temps divin, celui de sa vocation (Élisabeth Pinto-Mathieu, La Vie des Pères. Genèse des contes religieux du XIIIe siècle).

Gaston Paris a donné des titres voisins à deux contes de la Vie des Pères : Image de pierre, de la première, et Image de Notre-Dame, de la seconde Vie des Pères. Tous deux ont pour personnage principal une statue et pour thème le mariage contrecarré. Ces contes sont, à bien des égards aussi, emblématiques de tout le recueil. Comme lui, ils jouent du passé et de l'histoire, qu'ils empilent comme par strates successives. Comme lui, ils jouent des mythes et de la littérature profanes, sans jamais l'avouer, en les recouvrant d'une parole d'autorité. Comme lui aussi, ils appartiennent à un réseau complexe de sources et de variantes enchevêtrées, qui fait des contes l'une des possibles facettes d'une matière indéfiniment reprise et transformée.

Le conteur d'Image de pierre lui, revendique plus que jamais à l'orée de son texte la véracité de son dire, véracité qu'il fonde sur ses sources écrites et sur la profondeur du passé.

L’image de pierre ou le Fiancé de Rome se situe au temps du pape Grégoire le Grand. On en trouve une version antérieure chez Guillaume de Malmesbury et les prémisses dans une homélie de Bède le Vénérable qui situe l’histoire au temps du pape Zéphyrin

Bède le Vénérable écrit à une époque d'intense renaissance culturelle ; il affirme et incarne la suprématie de l'Église dans le domaine scientifique, historique ou théologique. Pourquoi renvoyer dès lors à l'époque du pape Zéphyrin, dont chacun sait qu'il fut un pape martyr et ne parvint pas à protéger durablement la communauté chrétienne ? Guillaume de Malmesbury renvoie lui à une époque ou Vénus et le démon ne sont vaincus que par un prêtre.

Quant à l'époque de Grégoire le Grand, le conteur de la première Vie des Pères la présente d'emblée comme une époque truffée de « mescreanz, sarrazins et populicans, / qui Deu ne sa loi ne creoient » (v. 8308-10).

Guillaume de Malmesbury lui, met volontairement à distance un passé antique romain, grâce à une succession de détails. Le jeune marié appartient à une famille sénatoriale (« genere senaiorio »), il est qualifié d'ephebus aetate, se rend sur le Campus - probablement le champ de Mars - et la statue qui lui apparaît de nuit déclare « Ego sum Venus ». Remarquons que le cadre antique ne s'explique nullement par cette statue de Vénus puisque l'homélie de Bède ne comporte aucune statue et renvoie à un culte marial suspect, sous le règne de Septime Sévère. La peinture même du cortège démoniaque, chez Guillaume, est marquée du sceau de l'Antiquité. Le jeune romain, à un carrefour, de nuit, voit des « figurae hominum utrius sexus » qui évoquent les ombres infortunées de l'Érèbe. Leur procession renvoie au sentier qu'elles empruntent pour s'acheminer vers leur juge. Quant à l'imposant démon sur son char (Adrian Tudor, Tales of vice and virtue: the first old French "Vie des Peres", 2005, Elisabeth Pinto-Mathieu, La vie des Pères: genèse des contes religieux du XIIIe siècle, Volume 91 de Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge, 2009).

Il pourrait être Lucifer, conducteur du char de Vénus.

La Vie des Pères et Nevers

Le miracle dont bénéficie le vilain nivernais est incontestablement plus spectaculaire que la traditionnelle guérison du mal des ardents. Il est une régénération physique, la récompense d'une espérance jamais démentie, de l'éternelle jeunesse, de l'éternelle santé de la foi du nivernais. Le conteur reste curieusement elliptique sur ses mérites spirituels ; peut-être même n'en avait-il point, c'est son entêtement à solliciter la grâce mariale qui lui tient lieu de seul mérite, à lui, l'amputé à vie.

L'amputé, dans le conte anglo-normand Gracial d’Adgar, est dans une noire et cruelle déréliction ; nouveau Job, il tourne et retourne dans sa tête les raisons qui ont pu conduire Marie à l'exclure ainsi. Son congénère nivernais ne se demande jamais quels péchés il a pu commettre ; il sait que la Vierge est bonne pour tous les pécheurs, aussi n'est-il que tristesse et les larmes coulent sur ses joues lorsqu'il interroge Marie. A la douleur mortifère du Gracial, il oppose sa tristesse, longue tristesse d'un homme qui ne revient que longtemps après dans l'église de Nevers, tristesse mêlée d'incompréhension, qui n'a rien ôté à sa foi puisqu'il termine ainsi : L'exclamation ne ponctue plus l'expression d'une douleur mortelle ; l'interrogation ne porte plus sur les potentiels péchés du passé mais sur les raisons qui conduisent le « mal en cour » à pleurer de la sorte. Pourquoi pleurer ainsi comme si tout espoir était à jamais perdu ? L'impératif plein d'assurance du vers suivant vient rompre interrogations et suppliques pour ne plus demander que l'essentiel : Dame, or aies merci de moi ! Le véritable miracle est peut-être là, dans la confiance jamais démentie, malgré le temps, du vilain nivernais en la miséricorde mariale. Il demande et demande encore et toujours malgré « Laz, pour quoi dechiet de ma face l'iaue qui de mes iex decort quant je sui si mal de ta cort ? v. 27497-502 Dame, or aies mercide moi... (Elisabeth Pinto-Mathieu, La vie des Pères: genèse des contes religieux du XIIIe siècle, Volume 91 de Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge, 2009).