Sappho et Leucate

Tsapho (to Watch) assiste à la scène du Deutéronome 25,17 (blogs.timesofisrael.com).

BEELZEPHON, ou BAAL-TSEPHON, (Myth.) idole des Egyptiens. Ce mot est composé de beel, seigneur ou dieu, & de tsephon, caché, ou le septentrion, comme qui diroit le dieu caché, ou le dieu du nord. On donna aussi ce nom au lieu où cette idole étoit placée, sur les confins de l’Egypte vers la mer Rouge. Rabi Aben-Ezra dit que c’étoit un talisman d’airain que les magiciens de Pharaon avoient fait pour empêcher que les Israélites ne sortissent de l’Egypte. D’autres disent que les Egyptiens dressoient de ces talismans en tous les endroits par où les ennemis pouvoient aisément faire irruption dans l’Egypte, afin que leurs efforts fussent arrêtés par la force magique de ces idoles. Il y en a qui croyent que cette idole de beelzephon avoit la figure d’un chien, & qu’elle aboyoit lorsque quelqu’Israélite passoit par ce lieu pour s’enfuir. Kircher, Œdipus Ægiptiacus, tome I. (L’Encyclopédie, Tome 2, 1751 - fr.wikisource.org).

Baal-Tsephon = «seigneur du nord» lieu en Égypte près de la Mer Rouge, où Pharaon et son armée furent détruits lors de l'Exode (ch. XIV) (topbible.topchretien.com, La Sainte Bible, 1878 - books.google.fr).

Günther Zuntz, On the Etymology of the Name Sappho, MH VIII (1951), a émis l'hypothèse d'après des fragments de ses poésies où son nom est orthographié "Psappho", que la poétesse Sappho aurait écrit son nom d'origine asianique avec un "sampi" pour traduire une lettre proche du tsadé phénicien en forme de trident (Georgios Tsomis, Zusammenschau der frühgriechischen monodischen Melik: Alkaios, Sappho, 2001 - books.google.fr, Rostyslav Oreshko, The Rare Letters of the Phrygian Alphabet revisited, 2022 - hal.sorbonne-universite.fr).

The guess about the name Sappho, or Psappho as she usually calls herself, is from "sappheiros" “sapphire” but I like the contention of Gunther Zuntz “The etymology of the name Sappho,” Museum Helveticum 8, (1951), 12-35 that it is Asianic, and comes from Mt. Sapon or Zephon in Syria. Its god was called Baalsabon, ‘Lord of Sapon’ as shown in inscriptions (David Armstrong, What is the etymology of the name of the poet Sappho ? - www.quora.com).

Double sol parisis, 1er type, 1572 N. Montpellier. CAROL IX DEI.GRA.FRAN (R)EX.N (N inversé) et +SIT.NOMEN.DO(...) BENE(...)IT.1572 - www.poinsignon-numismatique.com

Le 28 janvier 1539, la lettre N est attribuée à la monnaie de Montpellier (Ernest Roschach, Histoire générale de Languedoc avec des notes et les pièces justificatives par dom Cl. Devic & dom J. Vaissete, Tome 7, 1879 - books.google.fr).

Françoise de Cezelli (22 mai 1558 — 16 octobre 1615), connue également comme Francese de Cezelly, membre d'une famille noble de Montpellier, est la gouverneure de Leucate lors du siège de la place forte par les Espagnols en 1589-1590. Elle est l'épouse de Jean de Boursiez de Barri, gouverneur de Leucate et le remplace lorsqu'il est capturé puis exécuté par les assaillants pendant les guerres de Religion. Elle défend victorieusement la place contre la Ligue alliée aux Espagnols. Elle est maintenue par Henri IV comme gouverneur de la ville jusqu'à la majorité de son fils (fr.wikipedia.org - Françoise de Cezelli).

M. LOUIS VERGNE, président honoraire de l'Escolo moundino, donne lecture d'une communication sur l'héroïne languedocienne Françoise de Céselly, dont il s'est attaché à faire revivre la physionomie, d'ailleurs peu connue. C'est à peine si les historiens, notamment Jacques Gaches, Pierre Le Moyne, d'Aigrefeuille, les bénédictins et le pasteur Corbière en ont fait mention, ignorant les dates et rapportant inexactement les faits. L'étude d'une série de documents inédits qu'il a récemment découverts, en révélant de nouveaux détails, lui permet d'établir: 1o que c'est en 1589 et non en 1590 que son mari prisonnier ayant été assassiné, à Narbonne, par les ligueurs, elle fut appelée à le suppléer d'abord, à lui succéder ensuite dans le gouvernement de Leucate; 2° que le gouverneur de Leucate, improprement appelé Barri ou du Barry, ou de Barri de Saint-Aunès appartenait à la famille Bourcier, était Jean de Bourcier, deuxième du nom, seigneur de Pontaut et de Barre; il avait épousé, le 4 avril 1577, Françoise de Céselly, fille du président de la cour des comptes de Montpellier; 3o que la famille Céselly était alliée dès 1476 avec la famille de la Croix de Castries, par le mariage de Françoise de Céselly, arrière grand' tante de l'héroïne, avec Guillaume de la Croix, de Castries, gouverneur de Montpellier; 4o que l'héroïne était la cousine germaine du premier président Duranti, assassiné à Toulouse pendant les troubles de la Ligue ; 5o que les armes de Céselly étaient des armes parlantes: un pied de Séselli meublait leur écu; 6o que Françoise de Céselly son testament en fait foi appartenait au culte catholique; 7° qu'elle mourut à Montpellier le 14 octobre 1615 et fut inhumée, suivant sa volonté, dans la chapelle Sainte-Anne, fondée par elle, en l'église Saint-Paul de Narbonne (Revue des langues romanes, Volumes 41 à 42, Société pour l'étude des langues romanes, Montpellier, 1898 - books.google.fr).

Seseli libanotis (L.) KOCH, s'il est rangé dans le genre Libanotis HILL et traité au rang de sous-espèce, doit se nommer Libanotis pyrenaica (L.) (Lejeunia: revue de botanique. Nouvelle série, Numéros 101 à 117, 1980 - books.google.fr).

Les Grecs donnoient le nom de séséli à quatre espèces de plantes, que Dioscoride désignoit sous les noms de séséli de Marseille, de séséli d'Éthiopie, de séséli du Péloponèse et de séséli de Crète (Dictionnaire des sciences naturelles, Tome 49, 1827 - books.google.fr).

Libanotis pyrenaica, Jacq. Assez commun au-dessus du sanctuaire de Lourdes (Explorations pyrénéennes: Ascensions et recherches scientifiques, archéologiques and historiques, Volumes 20 à 22, Société Ramond, 1885 - books.google.fr).

Le seseli de Montpellier est la livèche des prés ou saxifrage des prés (peucedanum silaus, Linn.) (Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle, Tome 30, 1819 - books.google.fr, Encyclopédie Méthodique, Tome 11, 1817 - books.google.fr).

SESELI, Biche ou Daim, en grec; ainsi appelé, parce que les Biches, selon la remarque de Cicéron, 1. 2, de Nat. Deor. et de Pline, l. 8, recherchaient la plante nommée Seseli, avant de faire leurs petits, ou après selon Aristote, Histoire des Animaux Livre 9, Chapitre 5 (Pierre-Rémi Willemet, Phytographie encyclopédique ou flore économique, Tome 1, 1808 - books.google.fr, Pietro Andrea Mattioli, Commentaire sur les six livres de Ped. Dioscor. Anazarbeen de la matière medecinale, 1579 - books.google.fr).

etienne.aspord.free.fr, (Tableaux du temple des muses : tirez du cabinet de feu Mr. Fauereau, conseiller du roy en sa Cour des aydes - archive.org).The Tithonus poem, also known as the old age poem or (with fragments of another poem by Sappho discovered at the same time) the New Sappho, is a poem by the archaic Greek poet Sappho. It is part of fragment 58 in Eva-Maria Voigt's edition of Sappho. The poem is from Book IV of the Alexandrian edition of Sappho's poetry. It was first published in 1922, after a fragment of papyrus on which it was partially preserved was discovered at Oxyrhynchus in Egypt (Oxyrhynchus Papyri , vol . 15 , number 1787); further papyrus fragments published in 2004 almost completed the poem, drawing international media attention. One of very few substantially complete works by Sappho, it deals with the effects of ageing. There is scholarly debate about where the poem ends, as four lines previously thought to have been part of the poem are not found on the 2004 papyrus. Two lines of the poem are preserved in Athenaeus' Deipnosophistae (en.wikipedia.org - Tithonus poem).

Tithon et l'Aurore - Tableaux du Temple des Muses

Sappho qui était vraiment femme, et qui faisait de si bons vers, regardait comme un devoir agréable de toujours distinguer l'honnêteté d'une molle délicatesse. Voici ce qu'elle disait :

[687b] «J'aime la volupté, mais j'ai toujours eu en partage l'amour de l'honnêteté, en même temps que celui de l'éclat ou du beau :»

Montrant ainsi à tout le monde que désirant de vivre à son gré, elle a cependant toujours aussi aimé l'honnêteté en même temps que l'éclat. Voilà ce qui caractérise la vertu (Athénée de Naucratis, Le Livre XV des Deipnosophistes - remacle.org, Claude Calame, Sandra Boehringer, Sappho au début du XXIe siècle, Dossier Corps antiques : morceaux choisis, 2019 - books.google.fr).

Le texte est formé de deux unités liées par le couple d’une vieille et d’un vieux, représenté par deux portraits animaliers, par l’image directe de la biche et celle allusive de la cigale. La première partie énumère les symptômes du vieillissement chez une femme qui ne danse plus, dont la souplesse d’autrefois est évoquée par la biche.

La deuxième unité du poème dénomme Tithon, dont le portrait, selon la logique du texte, devrait être complété par une autre allusion zoologique. L’animal qui correspondrait à la biche associée avec les genoux des filles et la danse 38, n’apparaît pas au niveau du lexique, mais l’idée du "tezttix" qui chante est à supposer. La symétrie des deux unités peut être affirmée par une note musicale pas encore remarquée. La "nebros", image connue de la vierge timide est étroitement associée dans l’hellénisme avec la musique : selon Philitas (fr. 20) ses os servent de matière première pour les fabricants d’aulos. Le rapport entre Sappho, la biche et l’aulos se mettrait en parallèle avec l’image de Tithon, de la cigale et de la lyre. Théoriquement, Sappho pourrait établir un rapport encore plus étroit entre les deux portraits en se référant au mâle et à la femelle de la même race animalière. Par un autoportrait en cigale féminine elle réaliserait un énoncé métapoétique dont la réécriture hellénistique se trouverait chez Callimaque.

Au contraire des lieux cités ci-dessus, où on ne peut que supposer les traces éparpillées de la tradition sur la cigale, un fragment abîmé, sans le nommer, décrit l’insecte qui déverse le chant aigu de ses ailes dans la chaleur (fr. 101a V) :

Elle laisse couler de son aile harmonieuse un chant intarissable, à l'époque où le souffle enflammé de l'été mûrit les moissons (Édouard Durassier, Démétrius de Phalère. De l'élocution, 1875 - books.google.fr).

Le morceau a été longtemps attribué à un chant sympotique d’Alcée (fr. 347 Z 23a), qui est la réécriture du passage d’Hésiode déjà vu 36. Il a été gardé par le traité de pseudo-Démétrios (§ 142), qui ne signale pas sa provenance, mais pour qui les jardins des nymphes, et toute la poésie de Sappho serait le modèle par excellence de la "charis" fondée sur la beauté immanente des sujets gracieux par nature (§ 132). Vu l’avis identique d’Hermogène (Peri ideôn, II, 4) on aurait de bonnes raisons de supposer que le motif du "tettix" aurait une valeur esthétique notable chez Sappho. La question s’impose : est-ce qu’on peut supposer le rôle métapoétique du motif caché de la cigale du fragment 58 à l’analogue du morceau archiloquéen ? La présence invisible du "tettix" est à soupçonner dans plusieurs points du poème

Il semble que par son allusion au "tettix" le poème suggère un moyen pour sauvegarder l’intégrité individuelle : en cultivant les Muses et en transmettant ce savoir aux "paides", les mortels peuvent bénéficier du rajeunissement et d’une sorte d’immortalité (Elvira Pataki, Variations sur l’immortalité. Tithon et la cigale chez Sappho (fragment 58) et dans la tradition homérique. In: Gaia : revue interdisciplinaire sur la Grèce Archaïque, numéro 18, 2015 - www.persee.fr).

"cicada", la cigale est une onomatopée aussi, et le c initial se prononçait comme ts (M. Cosseron de Villenoisy, A propos de la réforme de l'orthographe, La Nouvelle revue, Tome 84, 1893 - books.google.fr).

"cigale", qui était déjà une onomatopée en grec ancien, "tettix", devient "tzitzikas", avec transformation de "tt" en "tz" (Henri Tonnet, Histoire du grec moderne: La formation d'une langue, 2020 - books.google.fr, Philemon Zachariou, Reading and Pronouncing Biblical Greek: Historical Pronunciation versus Erasmian, 020 - books.google.fr).

En hébreu, "TSLTSL" signifie cigale; les rabbins lisent tselatsal, et moi tsitsi; or, comme tsitsiiiiiitsiiiii est précisément le chant de la cigale, je dis que "TSLTSL" est le nom onomatopique de l'insecte chéri des muses, de même qu'en français le mot coq, abréviation du mot coquerico, nom que les petits enfants donnent au coq, est le nom onomatopique du roi de la basse-cour.

C'est à ce chant, qui consiste dans les différentes modulations de la voix I (DIEU en langue sacrée), que la cigale doit sa consécration à la divinité et l'enthousiasme traditionnel que les Grecs avaient conservé pour sa musique monotone. Anacréon a célébré sur sa lyre l'amie des muses, l'élève d'Apollon, la douce prophétesse de l'été; et les nobles Athéniens portaient, comme signe de distinction, une cigale d'or dans leurs cheveux. Ce sont des cigales d'or qu'on a trouvé dans le tombeau de Childéric (Camille Duteil, Dictionnaire des Hiéroglyphes par Camille Duteil, Tome 1, 1841 - books.google.fr, Auguste Latouche, Etudes hébraïques. Dictionnaire idio-étymologique hébreu et dictionnaire grec-hébreu, 1836 - books.google.fr).

L'Ecriture donne dix noms differens aux sauterelles, dont Tselatsal, du verbe tsallal, qui signifie faire du bruit, à cause du bruit qu'elles font en volant. Deuteron. Cependant ce mot tselatsal est rendu dans le Deuteronome en grec "erusibe", & en latin "rubigo" (Bernard Lamy, Introduction à l'Ecriture sainte, 1709 - books.google.fr).

"tselatsal", significatur quoque locusta (Deut. 18,42), vel cicada, quoniam strepitum edit cymbali more (Jean de Lorin, Commentarii in Librvm Psalmorvm, tribvs tomis comprehensi, Tome 3, 1619 - books.google.fr).

The verb tsalal, in so far as this is relevant to the understanding of the instrumental name, suggests 'ring' rather than 'clash' (Dr. Jones, Musical instruments in the bible, partie 1, The bible translator, 1986 - translation.bible).

Tsallal : hennir, pousser des cris, briller, éclater (tout ce qui cause une impression aiguë, bruit strident, lumière éblouissante). Tselatsal : tintement, cliquetis, cri du grillon, de la cigale (Alphonse Dubois, Fragments philologiques, Tome 3, 1887 - books.google.fr).

Phaon - faon

Phaon, faon, feon, jeune de tout animal; dérivé du lat. fetus. Le mot faon de la langue moderne a une signification beaucoup plus restreinte. Notez aussi la prononciation dissyllabique du mot chez les anciens, cp. taon, Conte du Wardecors 89. — De faon vient faonner, enfanter, Conte du Dragon 372 (Auguste Scheler, Dits et contes de Baudouin de Condé, 1866 - books.google.fr).

D'après la tradition popularisée par Ovide (Héroïdes XV), Sappho la poétesse, après avoir été aimée de Phaon, est ensuite délaissée par celui-ci; ne pouvant supporter cela, elle décide de mettre fin à ses jours en faisant le saut de Leucade. On trouve déjà une trame comparable dans une citation de Ménandre préservée par Strabon (Géographie X, 2, 9). Selon Marcel Detienne, le mythe de Phaon doit être rapproché de celui d'Adonis : séducteur comme lui, par la grâce d'Aphrodite, Phaon connaît la même fin tragique; il perd sa capacité de séduction - soit par une mort violente, soit par l'effet reconnu par les Grecs aux laitues (fr.wikipedia.org - Phaon).

On a vu la vierge

Telle est, mes chers frères, l'admirable Vierge annoncée dès les premiers jours du monde prédite par les prophètes, figurée tant de fois dans l'ancien testament. Elle est le buisson ardent où Dieu se cache au milieu des flammes et l'humble arbrisseau n'est point entamé du feu, et conserve son intégrité (Exode III,2). Elle est la verge d'amandier qui sans racine, sans sève, fleurit et porte un fruit surnaturel (Nb XVIII,23). Elle est l'arche sainte qui renferme le gage précieux de l'alliance de Dieu avec les hommes (Nb X,33; Exode XXV). Elle est le sanctuaire vénérable dans lequel Dieu est venu demeurer au milieu de nous (Exode XXV,8). Elle est le vase sacré rempli de la manne céleste, mis en réserve dans le tabernacle devant le Seigneur (Exode XVI,33-34). Elle est la nuée féconde qui répand le Juste et la justice (Tsadek) sur la terre (Isaïe XLV,8). Elle est la montagne sainte de laquelle descend une pierre (Daniel II,34;45) détachée sans la main d'aucun homme et renverse, en le touchant seulement, le colosse des quatre grands empires du monde, pour étendre sa propre domination jusqu'aux extrémités de la terre (Ps II,8) (David Paul Louis Bernard Drach, Troisième lettre d'un rabbin converti, aux Israélites ses frères, sur les motifs de sa conversion, Partie 201, 1833 - books.google.fr).

La cigale est le symbole de lumière et de vision claire, correspondant à la proposition : "Dans le Verbe, elle voit tout ce que les anges et tout ce que Dieu voient" (L. CHARBONNEAU-LASSAY, Le bestiaire du Christ, Bruges, 1940, pp. 898-899). [...] La salamandre, le laurier sont des symboles traditionnels de l'Immaculée Conception chez les Pères de l'Eglise (Paulette Choné, Emblèmes et pensée symbolique en Lorraine, 1525-1633: "comme un jardin au cœur de la chrétienté", 1991 - books.google.fr).

Augustin affirme ne jamais avoir entendu parler de cithare à dix cordes, mais Fulgence (vers 500), puis Remi d'Auxerre parlent dela cithare décacorde d'Apollon entouré des neuf Muses; et la cinyra/cithare de Flavius Josêphe et du Pseudo-Bède possède bien, on l'a vu, dix cordes.

Le psaltérion est plus stable qualifié de décacorde par le psautier (Ps. XXXII, 1) (Jean-Marie Fritz, Cithares à géométrie variable dans les exégèses médiévales des Psaumes ou Comment la pensée sérielle crée l'instrument de musique, La pensée sérielle, du Moyen Age aux Lumières, 2019 - books.google.fr).

La comparaison entre le Psautier de Marie et le Psautier de David nous fournit encore une explication non moins profonde pour le nombre de dix Ave Maria dont se compose chaque dizaine. Le mot Psautier (psalterium) ne signifie pas seulement, en effet, la collection ou le livre des psaumes, mais encore cet instrument de musique avec lequel on chantait ces pieux cantiques. Le psalterium, qu'on peut aussi appeler harpe, avait dix cordes. C'est pourquoi David s'écrie dans une de ses poésies sacrées : «Mon Dieu, je veux vous chanter un nouveau cantique, je veux vous jouer des psaumes sur la harpe à dix cordes» (Ps. CXLIII, 9). Dans une autre, il chante : «Louez le Seigneur sur la cithare, chantez-lui des Psaumes sur la harpe à dix cordes » (Ps. XXXII, 1) Nous suivons à la lettre cette invitation, dans le Saint Rosaire. Avec ce psautier de Marie, nous jouons à la reine du ciel un nouveau cantique, nous lui chantons des psaumes sur une harpe à dix cordes. Et ce nombre des salutations angéliques de chaque dizaine est d'autant plus à propos, que le cantique de Marie lui-même, le Magnificat, se compose précisément de dix versets, ce qui a fait donner à ce sublime cantique le nom de Psalterium decachordum, psaume que l'on joue sur une harpe à dix cordes. A ce point de vue, quelle admirable pensée d'attaquer chaque accord de cette harpe à dix cordes, qui s'appelle le Rosaire, par l'oraison dominicale, le Pater noster, et d'en laisser expirer les sons dans le trémolo joyeux, du Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ? Ces sons seront les derniers qui termineront l'histoire du monde : Gloire au Père, etc., et ils ne cesseront pas de retentir pendant toute l'éternité (Thomas Esser, Le Saint Rosaire de la Très Sainte Vierge, traduit par Amédée Curé, 1894 - books.google.fr).

Re-croisade

Pie V réussit enfin à faire comprendre ce danger aux princes catholiques; lors de l'attaque de l'île de Chypre, l'idée lui vint de faire une ligue qu'il proposa aux Vénitiens d'un côté et aux Espagnols de l'autre. Le Pape désigna comme commandant en chef Don Juan d'Autriche, fils de l'empereur Charles-Quint, et frère du roi Philippe II d'Espagne. Peu à peu la flotte se réunit dans le port de Messine, les Vénitiens sous le commandement de l'amiral Veniero, les Pontificaux, sous celui de Marc-Antonio Colonna, qui devait en même temps, comme lieutenant-général, commander en chef en l'absence de Don Juan, et les Espagnols, sous le commandement de Luis de Requesens, commandant général de Castille.

Comme le pape avait fait célébrer un triduum pour remercier Dieu de ce que la ligue avait réussi à se constituer, il ordonna aussi un jubilé général pour implorer la victoire en faveur des armes de la Ligue, et il accompagna lui-même à pied les processions qui se firent à cette intention dans la ville éternelle. Il plaçait surtout sa confiance en celle dont il est dit qu'elle est terrible comme une armée rangée en bataille, c'est-à-dire en la Très Sainte Vierge Marie, mère de Dieu. C'était par la récitation du rosaire qu'il l'invoquait lui-même constamment, et qu'il la faisait invoquer par les autres. D'après le témoignage formel de son biographe, il ne passait pas un seul jour, même étant Pape, et même lorsqu'il était surchargé d'affaires, sans réciter cette pieuse prière du rosaire.

Un vent favorable poussait les bâtiments dans le golfe; ils y entrèrent toutes voiles déployées, et leurs drapeaux flottants. C'était un champ de bataille mémorable le même où, seize siècles auparavant (à Actium), Octavien-Auguste et Marc-Antoine s'étaient disputé la souveraineté de Rome.

A un signal donné, les soldats chrétiens, Don Juan à leur tête, «tombent à genoux et invoquent à haute voix le Dieu tout-puissant, et comme Pie V le leur a ordonné, ils saluent la Très Sainte Vierge, mère du Christ, qui à ce titre est toute-puissante auprès de son Fils».

La journée de Lépante brisa l'orgueil des Musulmans et montra au monde que la flotte turque n'était pas invincible. C'était en tout cas une coïncidence merveilleuse que la bataille eût été justement décidée à l'heure où les confréries du rosaire faisaient leurs dévotions et leurs processions de règle. Le 7 octobre tombait cette année-là le premier dimanche du mois, et de tout temps le premier dimanche de chaque mois avait été consacré par les confréries aux dévotions du rosaire Pie V était, en effet, fermement persuadé que cette victoire à jamais mémorable avait été obtenue par les mérites et l'intercession de la Très Sainte Vierge. Afin donc que la Très Sainte Vierge reçût à perpétuité, dans cette chapelle, l'action de grâces qui lui était due, pour nous avoir obtenu une telle victoire, il confirma la confrérie du rosaire qui subsistait dans cette église, avec tous ses privilèges et toutes ses indulgences, et en souvenir de la victoire susdite, il transporta au 7 octobre la fête de la confrérie, que, jusque-là, les confrères célébraient le deuxième dimanche de mai; il lui donna le titre de «Fête de Notre-Dame du Rosaire» (Thomas Esser, Le Saint Rosaire de la Très Sainte Vierge, traduit par Amédée Curé, 1894 - books.google.fr).

La cithare et l'immaculée conception

Filippo Piccinelli publie Il Mondo Symbolico à Lyon en 1653.

Eine ganze Reihe von Emblembüchern, deren Identifizierung bis heute schwierig, wenn nicht unmöglich ist. Außerdem zieht er zur Erläuterung und Exegese mehr als 650 weitere Autoren heran, ob es sich nun um Texte der Bibel, der Kirchenväter, des Mittelalters oder um solche aus der neueren Zeit bis hin zu Petrarca handelt. Der Aufbau ist planvoll.

Ein erster Teil behandelt die Corpora naturalia. Er reicht von den Himmelskörpern und den Elementen zu Menschen, Tieren, Pflanzen und Mineralien. Ein zweiter Teil behandelt die Corpora artificialia, nämlich das Kirchengerät, das Hausgerät, die Gebäude (Architektur), die mechanischen Werkzeuge, die Buchstaben des Alphabets, die mathematischen Instrumente, die militärischen Instrumente, die Musikinstrumente, die landwirtschaftlichen Instrumente und die gemischten (mixta) Instrumente. Picinelli geht jeweils vom Konkreten, also den Gegenständen aus, um dann zu ihrer bildlichen, metaphorischen, allegorischen und emblematischen Bedeutung fortzuschreiten. Es spricht für die Tragfähigkeit dieser Einteilung, daß sich noch in unserem Jahrhundert das große Emblemwerk von Henkel/Schöne desselben Ordnungsprinzips bedient. Allerdings bringt Picinelli die Embleme nicht in ihrem klassischen Aufbau aus Inscriptio, Pictura und Subscriptio, sondern er beschreibt und interpretiert sie nur. Sein Werk enthält also keine Picturae. Damit ist der Mundus symbolicus kein eigentliches Emblembuch mehr, sondern eher ein Kompendium über Embleme. Das 23. Buch des zweiten Teils befaßt sich mit den Instrumenta musica. Nacheinander werden behandelt : Chelys, Chorda, Cithara, Lyra, Nablium, Organum, Organum hydraulicum, Syrinx, Testudo, Tibia, Tibia utricularis. Wie man sieht, sind das alles Instrumente bzw. Instrumentennamen, die aus der Antike bekannt sind und die seitdem auch immer wieder symbolisch gedeutet worden sind. Die folgende Beschreibung der Kapitel über die Musikinstrumente folgt den laufenden Nummern des Werkes. Im Sinne unseres Themas beschränken wir uns dabei auf die Saiteninstrumente. Die Chelys (griech. Schildkröte) war in der Antike ein der Lyra verwandtes Instrument mit mehreren Saiten, das mit den Fingern, bzw. einem Plektrum gespielt wurde.

Nr. 18. Beschrieben wird eine Cithara Apollinis mit der Inscriptio : Nunquam dissona (Niemals mißtönend). Das führt dann zum alten Tugendvergleich : Virtus perseverans (unerschütterliche Tugend) und wird darüber hinaus auf die sündenlose Virgo aria appliziert. Nr. 19. Eine zehnsaitige Cithara steht für die anima justa, die die zehn Gebote einhält und ebenso für die immaculata Virgo Maria : Nec offendit in una (Sie ist nicht in einer einzigen Hinsicht fehlerhaft). (Reinhold Hammerstein, Von gerissenen Saiten und singenden Zikaden: Studien zur Emblematik der Musik, 1994 - books.google.fr).

Cigales arcadiennes

L'Arcadie paradisiaque a été inventée en 42-41 av. J.-C., lorsque Virgile composa ses Bucoliques. Cette Arcadie nouvelle, pour ainsi dire métamorphosée, est une terre de paix et de concorde, habitée par des bergers simples et innocents. L'abondance des pâturages, la beauté des troupeaux, l'éternel printemps, le loisir inépuisable : tels sont les éléments de l'imagination poétique de Virgile qui, tout en s'inscrivant dans la tradition bucolique héritée de Théocrite, a substitué un paysage fictif à la Sicile, jugée trop proche et trop familière pour créer l'illusion du paradis (Lambert Isebaert, Et in Arcadia ego, Patrimoine littéraire européen, 2000 - books.google.fr).

at mecum raucis, tua dum uestigia lustro,

sole sub ardenti résonant arbusta cicadis (B. 2, 12-13).

(Mais avec moi résonnent, rauques, pendant que je te suis à la trace, / Sous le soleil ardent, les buissons emplis de cigales. (Frank Collin, Poétique de l'Arcadie, de Virgile à Bonnefoy. In: Bulletin de l'Association Guillaume Budé, n°2, 2006 - www.persee.fr).

Pour le sens de ces vers, assez diversement interprétés, cf édition Heyne, Leipzig, 1830 :

... i.e. me cantante, Mis una stridentibus. Nam ita mecum accipere jubet ratio grammatica, quarti hic illustrato.

G., I, 41 :

Ignarosque uiae mecum miseratus agrestes.

mecum, qui eos miserar ipse...

...etc... etc.,...

Buc., II, 31 :

Mecum una in siluis imitabere Pana canendo.

Vna mecum, qui ipse imitor.

Heyne n'a-t-il donc pas vu que ses exemples, fort bien choisis, et ses rapprochements, décisifs en effet, conduisaient, «en bonne grammaire», comme il le veut, à une conclusion toute différente de celle qu'il en tire ? — Dans chacun de ces exemples, cum associe me au sujet de la proposition : «Je plains les paysans... comme Auguste.» — «J'imiterai Pan..., comme toi»; donc : «Je vibre au chant des cigales, comme les arbres.» (Marie Desport. L'écho de la nature et de la poésie dans les Églogues de Virgile. In: Revue des Études Anciennes. Tome 43, 1941, n°3-4 - www.persee.fr).

Les cigales en Arcadie se rencontrent encore chez Sannazar et chez Belleau (Armand Germain de Tréverret, L'Italie au XVIe siècle: sér. Machiavel, Tome 1, 1877 - books.google.fr, Frédéric Godefroy, Histoire de la littérature française depuis le XVIe siécle juqu'à nos jours, Tome 1 : XVIe siècle. Prosateurs et poëtes, 1878 - books.google.fr).

A Mantinée, un Arcadien nommé Antiochus, avait été, quelques années auparavant, du nombre des députés que plusieurs villes de la Grèce envoyèrent au roi de Perse, pour discuter en sa présence leurs mutuels intérêts. Antiochus parla au nom de sa nation, et ne fut pas bien accueilli. Voici ce qu'il dit à son retour devant l'assemblée des Dix-Mille : «J'ai vu dans le palais d'Artaxerxès grand nombre de boulangers, de cuisiniers, d'échansons, de portiers : j'ai cherché dans son empire des soldats qu'il pût opposer aux nôtres, et je n'en ai point trouvé. Tout ce qu'on dit de ses richesses n'est que jactance: vous pouvez en juger par ce platane d'or dont on parle tant; il est si petit, qu'il ne pourrait de son ombre couvrir une cigale.» (Xenoph., Hist. graec. lib. VII, p. 621) (Jean-Jacques Barthélemy, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce dans le milieu du quatrième siècle avant l'ère vulgaire, Tome 2, 1868 - books.google.fr).

Adonis

Selon Ovide, "Adonis était le fils du roi de Chypre, Cyniras, ainsi nommé, car il jouait de la lyre, ou kinnor, en l'honneur du dieu Resheph (Apollon). La fille de Cinyras, prénommée Myrrha, encourut la colère de la déesse Aphrodite, qui lui inspira une passion incestueuse pour son père. Alors que Cinyras s'était endormi, sous l'effet des vins que sa fille lui avait faire boire, Myrrha se glissa sous sa couche et fit l'amour avec son père sans que celui-ci se rendît compte qu'il s'agissait de son propre enfant, et non d'une servante quelconque. Myrrha fut grosse des œuvres de son père, et lorsque Cyniras découvrit la supercherie, il décida de la châtier, afin de ne pas attirer la malédiction des dieux sur la ville de Paphos, où il régnait. Il se préparait à sacrifier sa fille, selon l'usage rituel, lorsqu'Aphrodite la métamorphosa en arbre à myrrhe. L'arme du roi entailla le tronc, et il en sortit un jeune garçon, d'une extrême beauté. Aphrodite lui donna le nom d'Adonis, qui signifiait «Mon Seigneur», et elle le confia à la déesse des Enfers, Perséphone, pour qu'elle prenne soin" (Brahim Megherbi, Bassien, ou le Prince Martyr de Rome, 2014 - books.google.fr).

Panyasis fait d'Adonis un fils du roi Théias des Assyriens et de sa fille Smyrna (fr.wikipedia.org - Myrrha).

Perséphone

Au-dessus du serpent est une belle constellation qui lui sert comme de couronne, et qu'on appelle en astronomie couronne boréale et couronne d'Ariadne. Ce nom est rendu en chaldéen par celui de phertsephon prononcé le plus souvent persephone par les Grecs, et c'est le nom de Proserpine. Nos livres d'astronomie n'ont conservé que la moitié du nom, c'est-à-dire pher, corona. Mais en y ajoutant l'adjectif tsephon ou sephon, borealis, il en résulte nécessairement phersephon, et c'est le nom de Proserpine dans les Argonautiques d'Orphée et dans Denys d'Halicarnasse (Dionys. Halic., p. 173). Le nom sephon entre aussi dans la composition du mot Béel sephon ou Dieu du nord; nom de l'astre-génie qui veille sur le nord, et de sephon. Elle porte encore chez les Arabes l'épithète de phecca et phetta (Ricciol., p. 127. Ulugbeigh, p. 22. Hyd. Comm., p. 16. Tab. Alph, p. 216) que Grotius traduit par soluta. Cette épithète jointe au nom pher, couronne, nous donne également pherephatta, corona soluta, le flos solutus de Schikardus, nom de la couronne boréale en astronomie, et autre nom de Proserpine chez les Grecs qui nomment cette Déesse, tantôt phersephone, tantôt pherephatta. Ces deux noms que les Grecs donnaient à leur Persephone sont donc encore des noms que la couronne boréale porte dans les livres d'astronomie. Les Latins l'ap pelaient libera, nom qui a beaucoup de rapport avec alpheta ou soluta et Proserpina qui vient, non pas de proserpere, comme l'a cru Varron (Varro de Ling. Lat., 1. 4), mais de præ serpens, c'est-à-dire antè serpens, celle qui précède le serpent, parce qu'effectivement elle précède immédiatement le serpent, sur lequel elle est placée, et qu'elle semble annoncer à son lever. C'est ainsi que le petit chien qui précède le lever du grand s'appelle en grec Procyon, et en latin antè canis et præ canis (Dupuis, Origine de tous les cultes: ou, Religion universelle, Tome 6, 1822 - books.google.fr).

Dans les Langues Orientales Pheri-tsephon signifie Fruit caché, Blé caché. On sçait que Proserpine par un accord fait entre Cérès & Pluton, devoit rester périodiquement six Mois dans l'Enfer auprès de Pluton, & six autres Mois sur la terre auprès de Cérès: Allégorie ingénieuse, par laquelle on a voulu marquer le temps que le Blé ensemencé reste dans la terre, avant que d'être dans sa maturité : les inquiétudes de Cérès marquent assez celles des Laboureurs, tant que la moisson n'est pas faite (Encyclopédie élémentaire, ou Introduction a l'études des lettres, des sciences et des arts, Tome 2, 1767 - books.google.fr).

La cigale aime à chanter pendant l'été, mais elle n'a besoin en aucune façon de faire des provisions pour l'hiver, attendu que, pendant la saison rigoureuse, elle meurt ou s'endort d'un sommeil léthargique. Il lui serait difficile, du reste, de se constituer une réserve pour l'hiver, puisque sa seule nourriture est la sève des arbres ou le suc des feuilles et qu'elle serait fort embarrassée de grains ou de vermisseaux, que son appareil buccal ne lui permettrait pas de s'assimiler (Magasin pittoresque, Volume 77, 1909 - books.google.fr).

Perséphone est plutôt associée à la sauterelle ("akris") - symbole de la voix - qui voisine avec la cigale. Dans l'Anthologie, l'une à côté de l'autre, la sauterelle et la cigale reposent dans des "tombeaux" représentés par des épitaphes animalières, nombreuses dans le Livre VII.

L'écriture du poète — qui s'appelle ici Aristodikos de Rhodes - vient juste de donner la mort à la voix qu'elle transcrit : un instant suffit pour que meure la voix accueillie par l'écriture. La voix s'envole vers les prairies de Klyménos, le «Célèbre», c'est-à-dire Hadès. Le choix de l'épithète n'est pas dû au hasard comme son synonyme klutós, klúmenos est dérivé de klúein, "entendre, écouter". Il y a donc une connotation acoustique très marquée dans l'épithète désignant Hadès, connotation appropriée au contexte, puisqu'il s'agit de la «stridente sauterelle», lígeia akrís. Mais l'écoute de Hadès est inévitablement une écoute mortelle désormais, le soleil ne verra plus chanter la sauterelle. Elle s'est envolée chez Hadès et chez Perséphone, «rayonnante d'or», khruséa. En vue du fait que les Anciens coloraient les lettres gravées sur leurs monuments de marbre et qu'ils utilisaient parfois une peinture d'or à base de safran, cette épithète de Perséphone n'est pas sans nous faire réfléchir. En effet, on ne peut exclure que ce soit une écriture monumentale de ce type que l'épitaphe veut évoquer en qualifiant Perséphone de «dorée». Ainsi, l'écoute mortelle de Hadès et l'écriture dorée de Perséphone reviendraient au même : la transformation de la voix vivante en lettres mortes (Jesper Svenbro, La cigale et les fourmis: voix et ériture dans un allégorie grecque, Partie 1, 1987 - books.google.fr, nonagones.info - Autour de Rennes - Retire-moi de la boue : la couronne boréale).

La cigale dans le Phèdre de Platon

Des verbes et des expressions très variées, souvent imagées, ont servi à caractériser le chant des cigales : cf. M. MELON, o.l., pp. 45-46. Très tôt, leur chant ininterrompu a donné matière à comparaison avec le bavardage des vieillards (HOM., gamma 150-152), avec celui des femmes (schol. V ARISTOPH., Ois., 39; cf. XÉNARQUE, fr. 14 Kock [C.A.F., II, p. 473]), des orateurs (EUST., 396, 1-17 [ad HOM., gamma 150]), des Athéniens (ARISTOPH., Ois., 39-41; TZETZES, Chil., IX, 997-1003).

Le mythe du Phèdre expose l'origine de ces insectes privilégiés, autrefois des hommes, nourris de musique, bénéficiaires de la sollicitude des Muses, symboles idéalisés de l'âme lorsqu'elle parvient, enfin dégagée des contingences de la matière, à la contemplation suprême. Ce récit, comme l'a fait observer Frütiger, est une création originale du poète-philosophe, mais il est formé d'éléments profondément enracinés qui confèrent au thème philosophique sa résonance religieuse De l'origine chthonienne, avec ses inépuisables vertus, à l'harmonie musicale, reflet de l'harmonie universelle. Platon n'a laissé se perdre aucune des intuitions antiques qui avaient reconnu dans la cigale un être divin, une créature sacrée, pour ainsi dire semblable aux dieux (Liliane Bodson, Hiera zoia : contribution à l'étude de la place de l'animal dans la religion grecque ancienne, 1978 - books.google.fr).

Phèdre est une œuvre de Platon qui appartient au genre littéraire du dialogue socratique. Il est considéré comme l'un des derniers dialogues de la période de maturité de Platon. Le Phèdre aurait été rédigé après Le Banquet et La République. Il met en scène Socrate et l’Athénien Phèdre qui débattent des thèmes de la beauté et de l'Amour, en liaison avec la dialectique et la rhétorique (fr.wikipedia.org - Phèdre (Platon)).

Le préambule se distingue de la suite du dialogue en ce qu'il présente en marche les deux protagonistes, qui demeureront ensuite au repos jusqu'à la fin, le signal du retour à Athènes tenant lieu de conclusion de l'œuvre. La première phrase du texte : «Où vas-tu... et d'où viens-tu ?» place sous le signe du mouvement cette ouverture qui se termine par l'immobilisation de Socrate s'étendant sur l'herbe pour écouter Phèdre (230 E). Cet arrêt ne se fait pas brusquement : dans un premier temps, chemin faisant, Phèdre conte son séjour studieux en ville et les deux hommes décident de s'asseoir pour lire le discours sur l'amour (228 E).

Les deux développements constituant le préambule se complètent : si la seconde partie place le mouvement dans la perspective de la halte prochaine, qui l'enveloppe, dans la première partie, le récit des activités studieuses avec Lysias est enveloppé dans le mouvement de la promenade. Cette composition circulaire, qui d'ailleurs anime l'ensemble du dialogue, est plus ample dans la seconde partie que dans la première.

En «voyant» Socrate, Phèdre «s'est réjoui (idôn... hèsihè)», dit Socrate, d'avoir là un homme qui s'associerait à son délire corybantique. Certains «bons manuscrits», selon l'expression de L. Robin, présentent deux fois idôn, pour traduire, dit-on, «l'enthousiasme excité en Phèdre par cette rencontre». Le lecteur moderne préfère, avec la plupart des éditeurs, la sobriété du terme unique. Il n'est cependant pas certain que. telle était l'appréciation du public grec. Si les «bons» manuscrits avaient raison, cela impliquerait que Socrate fait sur Phèdre l'effet d'une apparition miraculeuse, et que, même s'il point quelque ironie dans la bouche du maître, le jeune homme, dans son ravissement, reste cloué là, «regardant, regardant...», et ne se ressaisissant pour se réjouir qu'un peu plus tard. Des termes proches expriment une autre joie créée par une autre contemplation : l'âme, parvenue au lieu supracéleste entre en contact avec les Idées.

Commence une seconde partie au cours de laquelle la marche se poursuit à la recherche d'un lieu agréable, et c'est de ce paysage et de ce qu'il suggère qu'il est désormais question. Socrate va poursuivre cette initiation dans la seconde partie du préambule.

Entre l'air et le gazon, qui se succédaient dans la liste de Phèdre, s'intercale le chœur des cigales, curieusement placées et qu'on attendrait plutôt, comme dans le mythe qui porte leur nom, «au-dessus de nos têtes» dans les arbres qui inaugurent le propos de Socrate.

Le chant de la cigale hésiodique est produit «au battement pressé de ses ailes» (Hésiode, Travaux et les jours, v. 584.), alors que chez Platon les cigales chantent par la bouche : elles sont en effet d'anciens hommes tellement charmés par le chant des Muses, récemment arrivées en ce monde, que « de chanter leur fit omettre le manger et le boire, et qu'ils trépassèrent sans même s'en douter» (259 b-c). Le contraste entre l'appétit de l'homme hésiodique et le jeûne des hommes-cigales n'est pas indépendant du choix de cette fiction du chant articulé; à la maîtrise du chant, fait pendant le privilège de vivre sans manger et sans boire (asiton té kai apoton). Un autre passage pseudo-hésiodique, probablement imité du précédent, fait allusion à la frugalité de la cigale qui «ne mange et ne boit que la rosée nourricière» (Hésiode, Le bouclier, v. 395). Tout se passe comme si Platon mêlait deux traditions, l'une concernant la frugalité des cigales, l'autre concernant leur chant, et comme s'il disposait dans le cadre dressé par le texte des Travaux, où un béotien festoie à l'ombre d'un rocher, la leçon transmise par le Bouclier, où les cigales ne mangent pas. L'arrière-plan d'un tel montage, si c'en est bien un, est constitué par des traditions faisant intervenir le rapport homme-cigale. Il y a par exemple le mythe de Tithonos qui, à force de vieillir sans mourir, devient une cigale toute desséchée; il y a cette comparaison homérique où les anciens, à qui leur corps trop vieux ne permet plus de prendre part aux travaux guerriers, bavardent «tels des cigales» (Homère, Iliade, 3, 151; c'est la seule mention des cigales chez Homère; il n'y a rien non plus dans les Hymnes). Dans les deux cas, la cigale est associée à l'incapacité physique de la vieillesse. Chez Esope, la négligence estivale de la cigale la contraint au jeûne hivernal (Esope, Fables 336). Ces rapprochements suggèrent une opposition traditionnelle entre la cigale et le corps, et il n'est pas exclu que le texte hésiodique exploite ce contraste en sursignifiant le statut de l'homme comme mangeur. Platon au contraire, en superposant l'homme obligé de manger pour vivre, mourant quand il oublie de le faire, et la cigale frugale et chan teuse , pose en termes sensibles le problème de la double fonction de la bouche, nourricière et parlante, et du coup le problème du dépassement du sensible par la parole. Un autre passage d'Hésiode a pu informer la pensée platonicienne : dans le prologue de la Théogonie , le poète raconte sa rencontre avec les Muses et les circonstances dans lesquelles elles lui ont confié la mission de chanter les immortels. Il était en train de «paître ses agneaux» quand elles s'adressent à lui, et le traitent, ainsi que ses collègues bergers, de «ventres» (Hés., Théog., v. 22-34). L'homme ordinaire, celui qui n'est encore que ce ventre sensible, est en quelque sorte présent par défaut dans le Phèdre : c'est lui qu'il ne faut pas imiter en faisant la sieste à midi «comme les moutons», comme le béotien des Travaux après son festin et son vin. Il faut , conseille Socrate, continuer à «parler» (dialégoménous), de même que les Muses invitaient Hésiode à le faire en lui «enseignant le chant» (Hés., Théog., v. 22, 31; Trav., v. 662), et comme le font, dans ce même prélude à leur mythe, les cigales qui «conversent entre elles» (dialégoménoi) (259 a). Par cette identification avec les cigales de l'homme qui se consacre à la parole, du philomousos, comme Socrate appelle son compa gnon peu après (259 b), il est assez clair que le maître s'efforce d'initier l'élève aux voies de l'intelligible, c'est-à-dire aux travaux de la Muse. Simonide, lui, appelait cigale le poète (Simonide, Epigrammes, Ed. Bergk (Poet. Lyr. Gr.), 173 (231), 174 (224)). Les cigales ont reçu un géras des Muses dont elles sont les «interprètes»; à son tour Socrate reçoit un géras des cigales : le privilège de faire des discours, ce pour quoi il prétend n'avoir aucun talent (262 d). Hésiode non plus n'avait aucune prédisposition à la navigation, et pourtant les Muses lui en ont inspiré les règles, qu'il expose incontinent tout au long, après avoir rappelé qu'il ne voyageait jamais, sauf, comme Socrate, une fois, par amour de la poésie, qui était tout son savoir (Hés., Trav., v. 648-662). Ce «don divin des Muses aux humains» (Hés., Théog., v. 93.) a assez de puissance pour leur inspirer des accents que leur prétendu manque de talent ne permettait pas de prévoir. A Hésiode revient, dit-on, d'avoir donné leur nom aux Muses. Et on a montré que ces noms étaient véritablement une production du texte, que tous les mots qui, courant dans le proème, désignaient les qualités et effets de leur chant , venaient s'organiser en une strophe où ils se transformaient en noms, faisant surgir des individualités (B. Snell, Die Welt der Götter bei Hesiod, in Hesiod (Hrsgb von Calliope E. Heitsch), Darmstadt, 1966, p. 709-712). Lorsque Socrate reprend partiellement le catalogue des Muses, rapportant à leur nom leurs attributions, il glose Hésiode et donne ainsi aux Muses une nouvelle vitalité. Vers la fin de ce court catalogue, d'explicite, le rapport entre le nom et l'attribution se fait plus subtil. Calliope, c'est, au propre, la «belle voix». En compagnie d'Uranie, «elles font entendre les plus beaux accents» (hiâsi kallistèn phônèn) (259 d). Léger déplacement de l'étymologie, léger déplacement par rapport à une formule hésiodique concernant les neuf Muses périkalléa ossan hieîsai («faisant entendre un merveilleux concert») (Hés., Théog., v. 10). Déplacement de synonymes (L'Etymologicon magnum (Oxford, Ed. T. Gaisford, 1848, Amsterdam, 1962) indique ho Hésiodos tèn pâsan phônèn ossan kalet) qui, en recréant le mythe, montre au doigt cette création; déplacement différent des précédents, intervenant non plus sur le sensible, mais sur des textes et des mythes anciens. Comme le mythe des cigales, le préambule ancre cette tradition dans le temps et le lieu présents. Hésiode chantait le chœur des Muses, autour d'une source, faisant résonner leurs voix en écho et retentir les alentours sous leurs pas (Hés., Théog., v. 6, 42, 69-70); de même, dans le discours de Socrate, l'air vibre du chœur des cigales près du filet d'eau métamorphosé en source des Nymphes, au-dessus du gazon délicieux qui accueille les deux promeneurs. Mais pourquoi alors, contrairement au mythe des cigales clairement annoncé ici, les Muses ne sont-elles pas nommées ? Les Muses sont appelées par leur nom cinq fois dans le mythe des cigales, qui présente en outre les termes philomousos et mousikè, mais leur présence dans le Phèdre ne se limite pas là présence explicite au début du premier discours de Socrate, qui lui donne l'occasion d'une étymologie de ligéias (237 a), dont nous savions bien, mais dont il est confirmé ici qu'il s'applique au moins autant aux Muses qu'aux cigales; puis nouvelle citation des Muses comme présidant au délire poétiques (245 a), reprise en ce sens lors de l'examen du discours (265 b) et, dès auparavant, dans l'hommage que leur rend Socrate pour son inspiration (262 d). Outre la musique, c'est-à-dire la philosophie, à laquelle préside Calliope, il y a aussi le musicien, c'est-à-dire le philosophe. Que cet «homme cultivé» (243 a) soit, entre autres, Socrate lui-même, cela ce fait aucun doute : Phèdre a beau être philomousos, c'est Socrate qui l'initie; Stésichore est mousikos, et, pour son second discours, Socrate se fait le narrateur de Stésichore (244 a). Déjà auparavant, Socrate se sent dans l'«état divin», qu'il nommera ultérieurement «délire», que lui inspirent ce «lieu divin» (238 c) et les divinités du lieu. Seulement ces dernières portent alors encore le nom de Nymphes : Socrate est numpholèptos, alors que plus loin, les déesses qui lui «inspirent» (262 d) ses discours, ce sont bel et bien les Muses, représentées par les cigales (Christine Leclerc, Socrate aux pieds nus. Notes sur le préambule du Phèdre de Platon. In: Revue de l'histoire des religions, tome 200, n°4, 1983 - www.persee.fr).

DAVID ALEXANDRE WINTER. (MICHEL MALLORY) - MA CIGALE - MARIE MADELEINE - Disque 45T (SP 2 titres) RIVIERA 121 390 - France - 1971 - www.cdandlp.com

Marie Madeleine

Magdala est au bord du lac de Kinneret, appelé aussi "mer de Galilée" (Mt 4-18) "lac de Guennesareth" (Luc 5-1) ou "mer de Tibériade" (Jean 6-1) (Tau Eléazar, Roland Epin, Comme une feuille ballottée par le vent, 2011 - books.google.fr).

Kinnâr = Kinnôr/Kinneret biblique est un terme d'origine indo-européenne, désignant une sorte de cithare, attesté chez les Hittites sous la forme kinirri et apparemment transmis aux écrivains bibliques par la culture araméo-luwite de Syrie du Nord qui fut florissante au VIIIe siècle av. J.-C. (Jean Sapin, Symbiose ethno-linguistique. Considérations géographiques et historiques sur la toponymie de la Trouée de Homs (Syrie), Transeuphratène, Tome 12, 1996 - books.google.fr).

Les instruments de musique jouent dans le psautier un rôle particulièrement important et apparaissent par couple (la cithare et le psaltérion) ou par série, en particulier dans le fameux Psaume 150, le dernier du recueil, qui est aussi le plus riche sur le plan instrumental. Le verset 3 de ce psaume sera l'occasion pour les exégètes de mettre le trio de la trompette (tuba), du psaltérion et de la cithare en rapport avec les trois visages possibles du Christ, Rex, Dominus ou Sponsus : la trompette sonne pour le Roi, le psaltérion pour le Seigneur, la cithare, instrument le plus humble, pour le Fiancé (Jean-Marie Fritz, La cloche et la lyre: pour une poétique médiévale du paysage sonore, 2011 - books.google.fr).

Saint Athanase, faisant référence au psaume 150, écrit que la formule «louer Dieu avec des cymbales et des cithares» est une allégorie pour signifier que les pensées agissent comme des cymbales et que les membres du corps sont bien accordés entre eux. Dans le même esprit, et, à propos du même psaume, Clément d'Alexandrie déclare que la langue est le psaltérion du Seigneur, la cithare la bouche quand elle est mise en action par le Saint-Esprit, les «cordes» les nerfs lorsqu'ils sont tendus pour vibrer sous la poussée divine Saint Basile et saint Augustin affirment tous deux que le psaltérion, trapèze ou triangle à cordes pincées, est agréable à Dieu en corrélation avec la cithare, le premier ayant son centre de résonance en haut et l'autre en bas. Ainsi, «le psaltérion louant Dieu avec la partie supérieure et la cithare avec la partie inférieure, ils symbolisent la glorification par les choses célestes et terrestres de celui qui a fait le ciel et la terre» (Jean Delumeau, Une histoire du paradis, Tome 3, 1992 - books.google.fr).

Marie Madeleine est associée à la cigale dans quelques épigrammes de Pierre Juste Sautel (1613 - 1662) (Petrus Justus Sautel, Divae Magdalenae Ignes Sacri et Piae Lacrymae sive selecta de D. Magdalena: cum totidem elegiis, epigrammatum syntagmata, 1710 - books.google.fr).

Sa fête est au 22 juillet début du temps de la canicule en plein été où chantent les cigales. (www.provence7.com).

Autour de Rennes-le-Château

C’est sous le titre trop modeste de Remarques sur la phonétique du dialecte languedocien que M. l’Abbé Boudet nous présente une étude très sérieuse sur les conditions diverses du mode de prononciation employé dans les diverses parties du Languedoc. Son travail est divisé en deux parties, dont l’une s’applique aux voyelles et l’autre aux consonnes. Il ne comporte ni analyse, ni commentaires. Il consiste en une série d’observations très précieuses qui comme autant de tableaux font passer sous les yeux du lecteur les nombreuses variations qu’a subies la prononciation. La cause première de ces changements serait, d’après l’auteur, le besoin d’euphonisme qui a produit l’adoucissement des consonnes. Il est en effet bien évident que dans les races latines le langage a eu toujours des rapports avec l’instinct musical des populations. La langue latine fondue avec la langue grecque visait à l’harmonie. C’est ce qui explique la douceur , le moelleux pour ainsi dire, qui font des dialectes issus des langues d’origine latine un véritable chant tant que ces dialectes n’ont pas été altérés. Cette altération a amené la divergence qui existe entre les divers patois dans la même région et souvent dans une commune. On connait, en effet, des villages, des bourgs et même des petites villes où le langage usuel varie dans divers quartiers. Une chose, aussi, très digne de remarque, c’est la variété qui existe partout suivant la classe à laquelle appartiennent les sujets. Ainsi, dans les campagnes surtout, la façon de s’exprimer des paysans entr’eux n’est pas souvent la même que la façon dont ils s’expriment quand ils ont à parler à une personne qui est considérée comme d’une qualité supérieure à la leur. Il y a là une question de déférence, de respect qui se traduit, non seulement par la différence de la prononciation mais encore par une altération de syllabes formant un mot. Ainsi on dit à propos de soldats en marche : Marchoun pla, tandis qu’un autre interlocuteur dira : Marchou pla. La consonne finale n est alors supprimée. La seconde locution est considérée comme moins noble que la première (Louis Fédié).

D et T cèdent sans effort leur position à «l» : biel «vieux», lat. vêtus, angl. while «temps» : - bestiolo et besliolo «petite bête»; - fat et fol «fou» : - denlilho et lentilho «lentille»; - - daïcha , fr. «laisser» : - cigalo «cigale», lat. cicada. Le latin offre des exemples analogues : dacrima et lacrima «larme», angl. tear «larme»; - dingua et lingua «langue», angl. tangue «langue» (Henri Boudet, Remarques sur la phonétique du dialecte languedocien, Mémoires de la Société des arts et des sciences de Carcassonne, 1894 - archive.org).

Larmes de Marie Madeleine...

Henri Cain suggère d’adapter le roman d’Alphonse Daudet Sapho, «histoire d’un collage». En décembre 1895, Massenet écrit à Calvé qu’il a bien avancé sur le livret de Sapho avec Henri Cain et Arthur Bernède. L’été suivant, le compositeur lui adresse ce message enthousiaste : «Songez que cette Sapho tient mon cœur & ma vie – Cette pièce est de 1er ordre ; c’est du théâtre tellement vrai, vrai, vrai !! – Quel rôle ! serai-je heureux si vous êtes satisfaite !» Peu après, alors que les Massenet séjourne chez Calvé, au château de Cabrières qu’elle a acheté en 1894, elle lui aurait demandé d’insérer la chanson de Magali. Massenet dut trouver cocasse de faire chanter à Calvé la romance provençale «O Magali», dont Gounod avait donné une version abâtardie dans Mireille. Cette chanson était déjà un des tubes de Calvé en récital. La partition d’orchestre est achevée le 7 octobre 1896. Le 27 novembre 1897, Emma Calvé crée la Sapho de Massenet (Emma Calvé, La vériste aveyronnaise - www.forumopera.com, fr.wikipedia.org - Henri Cain).

Avec Sapho cette fois nous sommes entrés dans le domaine du roman, celui d'Alphonse Daudet. Fanny Legrand, son héroïne, devait, tant que la vie lui fut légère, conserver le nom de la célèbre Lesbienne : pour lui avoir prêté son corps et son visage; mais aussi parce qu'elle avait voulu goûter aux amours interdites, révélation qui horrifierait tellement son jeune amant. Comme la Sappho d'Ovide, cette femme mûrissante rencontre son Phaon, non pas un matelot sicilien, mais un pâtre grec, puisque tel lui apparaît pour la première fois Jean Gaussin en ce bal costumé dont elle est la reine, et qui est la parodie, pour sa vie de bohème, des hauts triomphes où Mme de Staël et d'autres avaient fait briller la Muse de Lesbos. Le roman de cette nouvelle Sapho sort en librairie en 1884. Si l'on se rappelle que cette année est également celle de la dernière reprise de l'opéra Sapho de Gounod, et que l'année suivante, le Gymnase va jouer un drame tiré du livre de Daudet (dont Massenet, à son tour, fera une œuvre lyrique), on devine le climat d'ambiguïté dans lequel vient se diluer le peu que l'on sait alors de l'authentique poète de Mytilène. L'an 1884, décidément sapphique, voit encore paraître deux traductions en vers de ses poèmes et s'ouvrir par elle, sous la plume de Jean Richepin, la collection populaire «Les grandes Amoureuses», lancée par l'éditeur Marpon - Flammarion. La couverture sombre et gothique, esquisse au loin la Tour de Nesle menaçant un amant hissé au haut d'une échelle de soie, qu'un baiser aux yeux clos unit à une dame penchée sur son balcon. Le programme, copieux et alléchant, annonçait une longue liste d'amoureuses, d'Eve à Mme Récamier que s'était réservée Barbey d'Aurevilly, en passant par une Chimène de Leconte de Lisle, une Mme Roland d'Alphonse Daudet, etc... Sappho se trouvant, chonologiquement, après Eve, l'éditeur n'aurait pas dû commencer par elle; s'il l'a fait, c'est qu'il l'avait estimée assez célèbre, même auprès du grand public, pour assurer un bon départ à sa collection (Édith Mora, Sappho: histoire d'un poète et traduction intégrale de l'œuvre, 1966 - books.google.fr).

Pour le cinquantenaire de Mireille (Arles, 29-30-31 mai 1909), Emma Calvé interpréta la chanson O, Magali, ma tant amado, dans le texte de Mistral. Jamais la voix de l'illustre cantatrice n'avait sonné avec cette ampleur, cette pureté, cette chaleur qui transportèrent l'assistance. Elle a terminé la mélodie sur les mots "quand te veiran" par un contre-ré d'une justesse, d'un éclat et d'une sonorité admirables. L'auditoire éclata en applaudissements. Tous les cœurs vibraient à l'unisson. Mlle Calvé est à ce moment une conquérante d'âmes.» «J'aurais voulu remplir la terre entière avec ma voix», écrit Emma avec une grande simplicité, à l'évocation des fêtes d'Arles. Mistral, en grand professionnel, a su trouver les mots qu'il fallait. Après avoir longuement serré la Diva sur son cœur, il a écrit sur le menu du banquet orné de la cigale félibréenne et de la devise Lou souléu me fa canta : A la plus bello, à la plus auto cantarello de Magali. Emma fera de cette cigale son propre emblème , dont elle ornera ses services de porcelaine et son papier à lettres, assortie de la belle devise d'Aubanel : Que canto, soun màu encanto. (Celui qui chante, enchante son mal.) Sur la tombe de la Diva, au cimetière de Millau, près de son profil en bronze, une cigale veille sur son dernier sommeil... (Jean Contrucci, Emma Calvé, la Diva du siècle, 1988 - books.google.fr).

Le Félibrige se divise en Maintenances: Provence, Languedoc, Aquitaine, Catalogne. L'insigne officiel est la cigale d'or pour les membres majoraux (H. DUKERS-WARD, A L’ABRI DES FIERS CYPRES DEUX RENAISSANCES: PETRARQUE, FREDERIC MISTRAL, 1926 - biblio.cieldoc.com).

Une mise au point est venue, en 1983, des Editions Grandes Causses qui ont publié une excellente biographie de la célèbre cantatrice, signée Georges Girard, qui a à sa disposition toutes les archives de la Diva. Un chapitre est bien consacré à Emma Calvé et Bérenger Saunière, mais uniquement d'après Gérard de Sède dans le Trésor maudit de Rennes-le-Château (1968). Georges Girard, interrogé à ce sujet par les Editions Bélisane, fait la réponse suivante par courrier en date du 29 juin 1988 : "En ce qui concerne le cas particulier des relations entre la cantatrice et l'abbé Saunière, tout ce qui m'a été permis de connaître de ces relations, je l'ai employé pour la rédaction d'un chapitre qui leur est consacré. Rien dans l'abondante correspondance d'Emma Calvé que possède notre Association, rien dans ses carnets d'adresses, aucune mention, la plus petite soit elle, ne figure dans cette accumulation de documents divers". [...] G. Girard, l'auteur de Emma Calvé, la cantatrice sous tous les ciels, que nous avons déjà cité écrit : "Lors d'une visite à Rennes-le-Château, il y a quelques années, des personnes avaient attesté de la présence, à plusieurs reprises, d'Emma Calvé dans le village et ce, d'après le témoignage de leurs parents" (Claude Palmeti, Lena Mirlova, Rennes-le-Château, Une autre approche de l'énigme, 2000 - books.google.fr, www.renneslechateau.nl).

Rosalba Beecher

Vous entendrez cet hiver, à Nice, vers le 15 novembre (1894), Madame Clarence Collins, bien connue à New-York sous le nom de Rosalba Beecher qu'elle portait avant son mariage. Elle fera sa rentrée à la scène dans les rôles de Marguerite, Juliette, Aïda et Valentine. Détail curieux; elle ressemble si bien à Me Emma Calvé que souvent on l'a prise pour notre pensionnaire de l'Opera-Comique (Revue d'art dramatique, Volume 36, 1894 - books.google.fr).

Rosalba sosie d'Emma ? - THEATRICAL VAUDEVILLE ACTRESS: Rosalba Beecher by Gilbert & Bacon Cabinet Card - www.ebay.com - Calvé. Opéra-Comique. [Lalla-Roukh] : [photographie, tirage de démonstration] / [Atelier Nadar] - www.europeana.eu

Rosalba Mathelde Beecher

14 mars 1868 Manhattan, New York County, New York, USA

Décès 30 juill. 1933 (âgée de 65) Paris

Sépulture au Cimetière du Père Lachaise Columbarium Space # 6071

(fr.findagrave.com).

Rosalba Mathilde Beecher, born in New York City, about 1861, granddaughter of General Narciso de Francisco Martin of the Spanish army, and daughter of George Beecher of New York (The National Cyclopaedia of American Biography, Volume 5, 1894 - books.google.fr).

LLoyd G. Hartshorne, Constantinople, Turkey, Personnel. Used in: Atlantic Division. Oct. 1919

Le second mari de Rosalba est Lloyd Griswald Hartshorne :

Naissance 27 févr. 1880 à Manhattan, New York County, New York, USA

Décès 17 août 1940 (âgé de 60) Paris

Sépulture Cimetière de Bagneux.

Hartshorne, Mr. and Mrs. Lloyd G. (Rosalba Beecher), Decorative Artist, Studio, 16, Impasse du Maine, Paris (1926) (Americans in France: A Directory, American Chamber of Commerce in France, 1926 - books.google.fr, fr.findagrave.com).

Mrs. Rosalba Beecher Collins, a member of the McCaull Opera Company in the early eighties, was married July 12 [1906] to Lloyd G. Hartshorne (Dramatic and musical criticisms, 1906 - archive.org).

Rosalba Beecher Hartshorne (1868-1933), American heiress, a 'petit bleu' to Rudolph Aronson (1856-1919), founder of the Casino Theatre in New York (www.zvab.com).

Hartford (Connecticut) : Lawrence et Collins

Louis Bertram Lawrence, né le 25 octobre 1884 à Hartford (Connecticut) fit construire sur la commune de Peyrolles le tombeau dit d'Arques, ressemblant à celui de Poussin. Fils de Laurence-Marcel Lawrence, né à Amsterdam, et d'Emilie Rivarès (1863-1932), française née à Paterson (Ct), fille de Marie Rivarès (1843-1922). Il a résidé en France de 1894 à 1912. La famille Lawrence se serait installée aux Pontils en 1921 (www.renne-le-chateau.com).

Le premier mari de Rosalba Beecher est né à Hartford.

Clarence Lyman Collins

Naissance 22 févr. 1848

Décès 28 sept. 1922 (âgé de 74)

Sépulture Cedar Hill Cemetery Hartford, Connecticut, USA.

During her stage career, Beecher appeared in one Broadway play, “Prince Methusalem” (1884). Miss Beecher is mentioned in a New York Times (1900) article concerning her divorce from Clarence Lyman Collins of the dry goods commission firm of Whitin Collins. Mr. Collins had filed for divorce because he alleged that his wife, whom he married in 1886 (She was 23 and he was 38 years-old), was causing him financial ruin with her excessive extravagant spending. It was alleged that her spending was creating a grave economic problem for Collins and she agreed to return to her pre marital profession of being an opera singer. She moved to Paris to get experience before executing her plan to return to singing on the American stage. She stayed in Europe for several years. While there, she continued her incessant spending and Collins found himself forty thousand dollars in debt (cabinetcardgallery.com).

(MARIE) LOUISE CLARK : (Marie) Louise was the only child of Horace and Maria Louisa Clark [fille du Commodore Cornelius Vanderbilt et Sophia Johnson] to survive infancy. Born in 1853, she was reputedly very beautiful and was married three times. Her first husband was Clarence Lyman Collins whom she married in 1874. He was born in Hartford, CT in 1848 and died at his summer home in Horicon, NY in 1922. He was the senior member of C.L. Collins & Co. of New York, and a representative of many Connecticut cotton mills. Great was the scandal when Mr. Collins filed for and obtained a divorce from his wife and obtained custody of their only child, Edith (Dorothy MacDowell Wood, Commodore Vanderbilt and His Family: A Biographical Account of the Descendants of Cornelius and Sophia Johnson Vanderbilt, 1989 - books.google.fr).

Edith Lyman, Born September 18, 1871, married, January 7, 1897, Rechid Bey, Count Czaykowski, Councilor of State of the Turkish Embassy at Rome, Italy. The marriage ceremony took place in the Church of St. Germain l'Auxerrois, M. l'Abbe Salmon, the vicar, officiating.

Clarence Lyman married (second) Rosalba Mathelde Beecher, January 6, 1886 (William Herzog Collins, The Collins Family, 1897 - books.google.fr).

AMOS MORRIS COLLINS was born in Litchfield, Conn., in 1788. His father, a deacon in Dr. Lyman Beecher’s church, was a man of Puritanic stamp.

None of the communities in New York State which he visited was chosen by Amos Morris for starting a business of his own. In April 1810 in partnership with Erastus Lyman of Goshen, he commenced business in Blandford, Mass., under the firm name of Lyman & Collins. [...] Amos Morris Collins and Mary Lyman were married in Goshen on April 30, 1811 (Collins memorial; compiled and published by Clarence Lyman Collens, 1959 - archive.org, The National Cyclopaedia of American Biography, Volume 5, 1894 - books.google.fr).

Dr. Lyman Beecher est le père d'Harriet Beecher Stowe.

Edith Lyman, comtesse Czaykowski, est domiciliée au château des Bordes, à Lailly (Loiret) en 1905 (Social Register, New York, Partie 2, 1905 - books.google.fr).

George Watts Burghalt se marie une première fois en 1830 avec Teresa de Francisco Martin, soeur de Narciso, (sans enfant) et une seconde en 1838 avec Juliana Porras De la Vega (d'où enfants) (gw.geneanet.org).

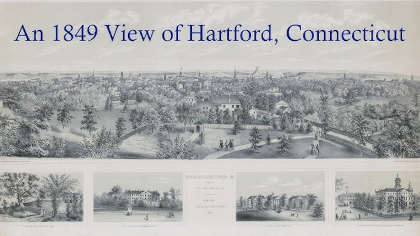

Vue d'Hartford en 1849 - www.youtube.com

Visitez le Mark Twain House & Museum, où le célèbre auteur américain a vécu avec sa famille et écrit quelques-uns de ses romans les plus connus, dont Les Aventures de Huckleberry Finn et Les Aventures de Tom Sawyer. Harriet Beecher Stowe, femme de lettres et abolitionniste américaine, a également écrit son œuvre fondatrice, La Case de l’oncle Tom, à Hartford.

Le Wadsworth Atheneum Museum of Art, le plus ancien musée d’art public des États-Unis, abrite une collection de 50.000 œuvres couvrant pas moins de 5.000 ans de création. Vous pourrez y admirer des œuvres de Warhol, Dalí, Van Dyck, Jackson Pollock et bien d’autres (www.visittheusa.fr).

Nicolas Poussin, The Crucifixion, 1644-46, Oil on canvas, 58 1/2 x 86 inches, The Ella Gallup Sumner and Mary Catlin Sumner Collection Fund, 1935 - www.thewadsworth.org

Teresa

Teresa de Francisco est mentionnée à la même adresse avec Mr et Mrs Collins à New York en 1891, avec Edith Lyman (Social Register, New York, Social Register Association (U.S.), 1891 - books.google.fr).

Et en 1898, sans Edith Lyman (Social Register, New York, 1898 - books.google.fr).

On note habitant New York une Teresa F. Beecher, est-ce la même ? Dans les annuaires consultés, il n'y qu'une "Teresa"/"Beecher". Sa mère, venue de Colombie et ayant quitté son mari volage, était y installée :

Beecher Teresa F. widow, h Grand Union hotel (Gouldings New York City Directory, 1877 - books.google.fr).

Beecher Teresa F. widow, h 7 E. 33d (Trow's New York City Directory, Volume 92, 1878 - books.google.fr).

En 1877, 1878 et semble-t-il en 1875 (Goulding's New York City Directory, 1875 - books.google.fr).

En Cartagena, Teresa Díaz Granados Paniza, casada desde los 15 años con Narciso de Francisco Martín, tenía un negocio de comercio en compañía de un agente bogotano que se convirtió más tarde en el padre de sus cinco hijas, tres de ellas nacidas antes del matrimonio (www.eluniversal.com.co).

Su paisano Juan de Francisco Martín, (Soria, Castilla la Vieja 1764-Kingston 1813), emigró a Cartagena también en 1787, estableciendo una casa de comercio acreditada como una de las más grandes en Cartagena. Casó con la cartagenera Catalina Martínez de Aparicio y Tatis, hija de su paisano, el castellano Manuel Martínez Aparicio, quien fuera Procurador General, y Alcalde Ordinario de Cartagena.

De los hijos varones de De Francisco, Narciso y Juan no compartieron la posición política del padre y de distinta manera colaboraron con la causa patriota. En la siguiente sección me ocuparé más en detalle de la trayectoria de Juan. Su hermano mayor, Narciso (Cartagena 1790), Coronel de Milicias y comerciante, casó con Maria Teresa Díaz Granados Paniza, en 1819, nieta de Fermín Paniza Navarro. Por su enlace conectó con los Díaz Granados, un poderoso grupo político que tomó partido por los realistas en la guerra de independencia, descendientes del hacendado samario Pascual Díaz Granados. Narciso participó activamente en Cartagena del lado de los patriotas desde el inicio del movimiento independentista.

Maria Teresa Díaz Granados Paniza, en su primer matrimonio con Narciso de Francisco Martín, tuvo una hija, Teresa, quien casó con Frank Beecher (agente de la Goodyear Rubber Co. en Nicaragua y sobrino de Harriet Beecher Stowe, la autora de la novela La cabaña del Tio Tom)

Narciso participó activamente en Cartagena del lado de los patriotas desde el inicio del movimiento independentista. Tuvo varios hijos fuera del matrimonio con varias señoras: con Maria del Carmen Vela, Vicenta Domínguez, Josefina Fernández, y Vicenta Gutiérrez de Piñeres. Su matrimonio con Maria Teresa como puede suponerse no duró mucho. María Teresa en la década de 1840 se relacionó sentimentalmente con Rafael García de Tejada, quien fuera agente de negocios de su cuñado Juan de Francisco Martín en Santa Fe de Bogotá. La correspondencia entre García de Tejada y María Teresa nos muestra que era tan activa y hábil como su amigo en el intercambio comercial. García de Tejada y María Teresa tuvieron varias hijas por fuera del matrimonio, y finalmente al morir García, ella se trasladó a Nueva York con sus hijas en donde fijó su residencia hasta su muerte. Sus hijas casaron con prominentes políticos y hombres de negocios de Norte América (MARÍA TERESA RIPOLL, LA ELITE CARTAGENERA DE FINES DEL SIGLO XVIII Y SU TRÁNSITO A LA REPÚBLICA, 2005 - repositorio.uniandes.edu.co, Joaquín-Viloria De la Hoz, María Wickelgren, Un conde nórdico en el Caribe: La presencia de Federico Tomás Adlercreutz en Colombia, Jamaica y Venezuela, 1820-1849, 2020 - books.google.fr, sv.wikipedia.org - Fredrik Adlercreutz).

Narciso avec María Del Carmen Vela eut un fils, Narciso Pío de Francisco y Vela "nacido el 5 may 1822 en Cartagena, Colombia (Hijo natural)" (www.genealogiasdecolombia.co).

Ce site présente Maria Del Carmen comme épouse alors qu'elle était la maîtresse de Narciso.

El Libertador concurrió y al entrar se quitó la riquísima espada que le regaló el Congreso del Perú en 1826 y la confió á la guarda de la señora de la casa. Notóse que mientras todas las parrjas salieron á bailar ef primer valse, el Libertador se ha hía quedado sentado, conversando, con la Sra. Donna Teresa Díaz Granados, esposa de D. Narciso de Francisco Martín. Sra. Donna Teresa una de las más hermosas y elegantes damas de Cartagena, joven notabilísima por su hermosura (RECUERDOS DE UN PROCER - repository.urosario.edu.co).

"Teresa Díaz Granados de Francisco-Matín, esposa del Comerciante Narciso Francisco de Martín". Ils étaient possesseurs d'esclaves (Raúl Román Romero, Vanessa Niño De Villeros, AUSENCIA DE CAPITALES, ESPECULACIÓN Y COMERCIANTES EN EL PUERTO DE CARTAGENA DE INDIAS A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX, 2019 - dialnet.unirioja.es).

"Frank" Beecher, le mari de Teresa, fille de Teresa Díaz Granados, est le cousin des Beecher (dont Harriet Beecher Stowe) qui étaient abolitionistes.

On se demande s'il y a eu plusieurs Teresa de Francisco fille de Narciso de Francisco Martin. Le Collins memorial répète :

ROSALBA MATHELDE BEECHER, born in New York City, about 1861, daughter of George and Teresa (de Francisco) Beecher of New York City. (Collins memorial; compiled and published by Clarence Lyman Collens, 1959 - archive.org).

Goodyear : recherche George Beecher désespérément

Clarissa Beecher, épouse de Charles Goodyear, et soeur de George, était cousine agnate de Henry Ward Beecher et de Harriet Beecher Stowe (Nexus: The Bimonthly Newsletter of the New England Historic Genealogical Society, Volume 12, 1995 - books.google.fr).

On August 24, 1824, Charles Goodyear and Clarissa Beecher, four years younger than he, daughter of Daniel and Clarissa (Porter) Beecher, of Naugatuck, were married, at New Haven. The Porters were of old colonial stock, and their hostelry - Porter House - was once the headquarters of General Washington. She is described as "of a peculiarly amiable temper, endowed with great fortitude, and sustained by a sincere religious faith." These were admirable characteristics, and it is fortunate that Clarissa Beecher possessed them. As Mrs. Charles Goodyear she was to know poverty, debt, hunger, ridicule, death, with only a few and all too short intervals of peace and creature comforts. She would become the mother of nine children, four of whom she would assist in burying, and she would die in a foreign land far from friends when her husband was ill and plagued with a thousand cares. If Charles Goodyear is the Hero in the Drama of Rubber, Clarissa Beecher Goodyear is undoubtedly its Heroine (Preston Wallace Barker, Charles Goodyear: Connecticut Yankee and Rubber Pioneer, 1940 - books.google.fr).

Around the corner from # 10 Wall was located George Beecher's fabric supply store. Beecher was Charles Goodyear's brother-in-law, and Goodyear had set him up as an exclusive agent in New York City for the material he had invented. Vulcanized rubber promised to be not only waterproof but tougher and more resilient than India rubber. After getting an estimate from Beecher (and also from the other major rubber supplier in the city, H.H. Day), Cornell had shipped his entire cable to Goodyear's shop in New Haven to be coated with the new product, vulcanized rubber (Kenneth B. Lifshitz, Makers of the Telegraph: Samuel Morse, Ezra Cornell and Joseph Henry, 2017 - books.google.fr, ancestors.familysearch.org).

Charles Goodyear, né à New Haven (Connecticut, États-Unis) le 29 décembre 1800 et mort à New York (États-Unis) le 1er juillet 1860, est un chimiste américain célèbre pour l'invention de la vulcanisation, qui est à la base de nombreuses applications industrielles du caoutchouc (fr.wikipedia.org - Charles Goodyear).

Le "Blimp", le fameux dirigeable emblème de Goodyear (comme Michelin a son bibendum) est à Bron pour survoler Lyon et ses alentours / 1973 - Archives Le Progrès - www.leprogres.fr

La Goodyear Rubber Co ayant été créée en 1898 après la mort de Charles Goodyear en 1860, Frank Beecher devrait être un agent de ce dernier.

Previous to the year 1858, it was generally believed that the India-rubber trees of Nicaragua were valueless, and no one seemed capable of demonstrating their worth; although so long ago as 1850 several persons claiming to represent manufactories of this article in the United States came to the interior in quest of it, but after a short time abandoned the project of gathering rubber and returned home. Among others were two or three persons who professed to have been sent to Nicaragua by Mr. Goodyear. It will be seen that the first shipment, so far as is ascertained, was made to New York in 1858. [...] India-rubber is exported from San Juan del Norte (Annual Report on the Commercial Relations Between the United States and Foreign Nations for 1869, 1871 - books.google.fr).

Nicaragua was probably one of the first countries to be involved in rubber production, a major trade commodity that was handled by the Greytown port after 1860. Prior to 1858 , the prevailing opinion was that the india rubber trees (Castilloa elastica, indigenous to the tropical forest in Nicaragua) were useless. However, teams were sent out by American rubber companies to investigate the possibilities, the first shipment (sent to New York in 1858) demonstrated its worth, and a small boom was on. Once it became known that a profusion of the right types of trees grew in the Nicaraguan tropical forest, the merchants of Greytown sent natives to gather the latex. This trade continued for many years, then diminished as the Brazilian rubber boom intensified, but these early rubber merchants made small fortunes. Much of the india rubber that was shipped out of Greytown originated in Costa Rica and came down the San Carlos River, tributary to the San Juan. As this river entered below Castillo and Greytown was a free port, the Nicaraguans were unable to collect their export tax. Besides india rubber, Greytown's exports consisted of more or less exotic products, such as coffee, skins, hides, indigo, and dyewood; but never in large quantities (Craig Lanier Dozier, Nicaragua's Mosquito Shore: The Years of British and American Presence, 1985 - books.google.fr).

Within two decades of Charles Goodyear's 1839 discovery of how to "vulcanize" latex, making a sticky or brittle substance malleable and elastic, world demand for rubber soared. By the 1860s, vulcanized natural rubber had become essential for machine gaskets, belts, tubes, and railway car bumpers and, soon after, for wire insulation and bicycle and then automobile tires (Marc Edelman, A Central American Genocide: Rubber, Slavery, Nationalism, and the Destruction of the Guatusos-Malekus, Perspectives on Las Américas: A Reader in Culture, History, and Representation, 2008 - books.google.fr).

Les "rubber tappers" étaient primitivement non indiens. La mise en esclavage des Indiens Gatusos, femmes et enfants vendus comme domestiques et les hommes comme porteurs dans la forêt, contribue au revenu des tappers. Il s'agit d'un véritable génoicide dont seront victimes cette population qui a eu le malheur de se trouver dans le sud du Nicaragua, le long du Rio San Juan, propice à la culture de l'hévéa. L'entreprise de l'esclavagiste Walker se déroule dans ce contexte.

Des projets de canal entre l'Atlantique et le Pacifique de San Juan del Norte (Greytown) à San Juan del Sur (Rivas) furent développés plusieurs fois dans cette région en raison de la prsence du grand lac Nicaragua proche de la rive ouest (1795 par les Espagnols; 1844, 1858 par les Français; 1885 par les Etats-Uniens). La voie du Panama de Lesseps sera finalement préféré (Lucien Lanier, Choix de lectures de géographie, Tome 4, 1893 - books.google.fr).