Pierrette et le pot-aux-roses

En un lieu tout commence,

En un point tout s’achève.

Allant de l’un à l’autre, serrée entre ses mains,

La rose de Pierrette, présent de Valentin,

A semé ses pétales, tels petits cailloux blancs,

Tandis qu’hésitants, mesurés, cadencés,

Jusqu’au bout du chemin ses pas l’avaient portée,

Comme en un autre monde dont elle serait le centre,

Diligente et zélée, Pierrette vint à comprendre…

Par la Chouette d’Or, enfin elle se ferait surprendre.

(les-sans-hulotte.net,

piblo29.free.fr).

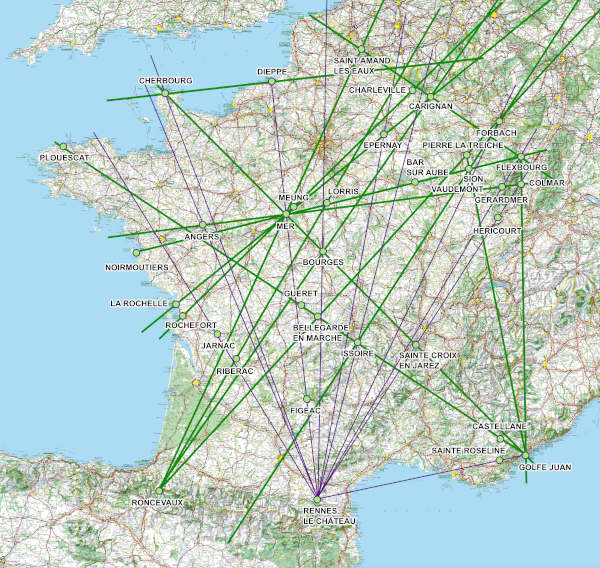

Guéret est aligné avec Golfe Juan, Castellane, la Chaise-Dieu, Issoire, Bellegarde-en-Marche, et Plouescat en Bretagne. Dieppe - Guéret passe à l'est de Mer vers Avaray.

La Rochelle est alignée avec Mer, Carignan et Epernay.

La Petite-Pierre est alignée avec Mer et Pierre-La-Treiche

Pierre-la-Treiche est aligné avec Golf Juan et Sion-Vaudémont.

Pierre-la-Treiche est aligné avec Roncevaux et Forbach.

Golf Juan est aligné sur la carte Mikelin 989 avec la Celle-Roubaud, Marseille-l'Estaque et Rennes-le-Château. Roseline (Celle-Roubaud) est fêtée le 17 janvier, date associée à Rennes-le-Château.

Rennes-le-Château est aligné avec Albi, Figeac (Champollion et Pierre de Rosette), Mer et Dieppe. Cette droite est orthogonale à Angers - Mer - Gérardmer et à Cherbourg - Dieppe.

Rennes-le-Château est aligné avec Gérardmer et Flexbourg.

Sainte Croix en Jarez (la chapelle de Jurieux est près de là) est au croisement de Rennes-le-Château - Lyon - Héricourt - Colmar et de Golf Juan - Cherbourg.

Colmar est un noeud sur Rennes-le-Château - Héricourt, Angers - Mer - Gérardmer, Golf Juan - Flexbourg.

Roncevaux est aligné avec Ribérac et Lorris, localités à résonnance littéraire : Chanson de Roland, le troubadour Arnaut Daniel inventeur de la sextine et le Roman de la Rose.

La droite Flexbourg - Mer passe par Sion-Vaudémont, Neufchâteau, près de Grand, Bar-sur-Aube, Lorris (patrie de Guillaume de Lorris auteur de la première partie du Roman de la Rose) et Noirmoutier.

Le poète est traité comme un personnage ; le poème précède le poète. Que signifient ces deux formules ? Comment passe-t-on de l’une à l’autre ?

Le poète est traité comme un personnage : le dernier vers de la Chanson de Roland (Ci falt la geste que Turoldus declinet) a intrigué et irrité les philologues parce que, malgré tous les efforts, son ambiguïté est impossible à lever : il est impossible de décider si Turold est l’auteur de la chanson elle-même telle que nous la lisons ou l’auteur de sa source (une chanson primitive qui l’aurait précédée ou un récit d’une autre nature), ou encore s’il était un chanteur, un jongleur, un interprète du poème que nous lisons dans le manuscrit d’Oxford, un autre Taillefer, dont plusieurs auteurs, latins et français, disent qu’il a entonné la Chanson de Roland pour donner du courage aux combattants normands au début de la bataille de Hastings.

Dans les différentes versions des chansons de geste où le nom de Bertrand de Bar-sur-Aube apparaît nous a conduits à une conclusion différente. L’œuvre est explicitement lui rapportée : dans notre langage, cela signifie qu’il en est l’auteur, et qu’il y est nommé en tant qu’auteur. Les variantes des manuscrits s’ingénient à tisser un lien toujours plus étroit entre l’œuvre et lui, comme pour le rendre indissociable d’elle et comme pour affirmer sa paternité. Mais elles le font de façon à rendre cette paternité impossible. Pour le présenter comme un auteur fiable, on le rapproche de plus en plus de la source de l’œuvre, jusqu’à le faire entrer dans l’histoire supposée très ancienne qu’elle relate et à en faire un des ses personnages, ce qui lui interdit logiquement d’être l’auteur de l’œuvre réputée «nouvelle» qui nous est donnée à lire. Cette contradiction ne paraît pas frapper le Moyen Âge, comme s’il cherchait à identifier, non le producteur effectif du texte, mais une figure d’autorité. Plus son lien avec le contenu de l’œuvre est fort – parce qu’il a vécu à l’époque des événements et, mieux encore, parce qu’il y a participé – plus il peut être proclamé son auteur, parce que cette proximité accroît son autorité, mais moins il peut être considéré comme celui qui a composé le poème. Ce qui fait l’auteur, c’est son intégration à l’œuvre, et non le geste par lequel, en la créant, il la met à distance et lui donne une existence autonome. C’est en ce sens qu’on peut dire que le poème précède le poète.

À regarder de près la façon dont les poètes et les «écrivains» (pour employer un mot anachronique, mais neutre) du Moyen Âge se mettent en scène dans leur œuvre, on constate qu’elle suppose une répartition entre deux «figures d’auteur», celle de l’auteur qui, selon les distinctions de saint Bonaventure, augmente (augere) la masse de ce qui s’écrit et celle de l’auteur qui a autorité (auctoritas) sur le contenu de l’œuvre.

Ces distinctions se manifestent de façon objective par le recours tantôt à la première personne (je), tantôt à la troisième personne (il, untel) pour désigner ces figures d’auteur.

Si plusieurs romanciers médiévaux emploient tantôt je et tantôt il, la poésie lyrique en connaît un cas unique : celui de la chanson supposée volée par Arnaut Daniel à un autre poète. Même le domaine de la poésie lyrique, où la paternité du poète semble la plus revendiquée et où n’ont pas cours des formules comme «Or dist li contes», si usuel dans les romans en prose pour désigner de manière indissociable le conte en train de s’écrire et le modèle qu’il suit ; même dans le domaine de la poésie lyrique, qui est celui où trobar et trover désignent la nouveauté de la composition poétique, il est au moins un cas où l’on voit le poète n’être pas, au regard du poème, dans la position assurée du «compositeur». La razo de la chanson d’Arnaut Daniel Anc ieu non l’aic, mas elha m’a (BdT 29.2) en tire un roman qui prétend la renvoyer à son véritable auteur. Mais il n’empêche que la chanson reste placée sous le nom d’Arnaut Daniel et que c’est justice : elle ne peut être que d’Arnaut Daniel car elle ne peut pas être de lui, et inversement.

On a présenté brièvement ce cas logiquement insoluble. La question posée par la razo est exactement : quel est le nom du poète ? Si la réponse donnée par le roi d’Angleterre («le nom du poète est Arnaut Daniel») nous paraît injuste, c’est que le poète est pour nous strictement celui qui a composé le poème (dans la razo, le jongleur, rival d’Arnaut). Mais pour le Moyen Âge le poète peut être cette figure tutélaire, intérieure au poème, assimilée par lui, et qui lui donne sa substance. Arnaut Daniel est au regard de la chanson un peu dans la situation de Bertrand de Bar-sur-Aube, dont certains manuscrits de Beuve de Hantone renforcent l’autorité d’auteur en en faisant un personnage de l’histoire, donc quelqu’un qui n’a pas pu composer le poème. Devant la contradiction qui fait le sel de cette chanson dont l’attribution à Arnaut Daniel ne fait pas de doute, la réponse de la razo est de chercher un autre poète derrière le poète et donc de supposer que le nom du poète est un pseudo-nom, un pseudonyme.

Chacun sait que nous ne connaissons Guillaume de Lorris qu’à travers Jean de Meun, qui fait dire à Amour, au moment où il entraîne ses partisans à attaquer le château de Jalousie dans lequel Bel Accueil est enfermé, qu’il est juste d’aider Guillaume de Lorris dans sa quête amoureuse. Il place ainsi dans la bouche d’Amour le nom de son prédécesseur, l’auteur du début du roman, en même temps qu’il en fait le personnage de ce roman dont il est le continuateur. Le roman a été commencé par Guillaume de Lorris (qui ne se nomme pas) et il raconte à la première personne le rêve de Guillaume de Lorris ; il est poursuivi par Jean de Meun qui continue à raconter le rêve de Guillaume de Lorris : le «je», qui est au début celui de l’auteur, ne le reste pas lorsque l’auteur change : il devient celui d’un personnage distinct de ce second auteur.

L’extraordinaire imbrication des auteurs et de leurs noms, du narrateur et des personnages, de l’époque du rêve et de l’époque de rédaction du roman, de l’époque de rédaction des deux parties du roman (Jean de Meun dit le poursuivre plus de quarante ans après Guillaume de Lorris, mais ce nombre quarante ne doit peut-être pas être pris à la lettre), du je narrateur, du je auteur, du je personnage – cette extraordinaire imbrication est peut-être unique dans la littérature (Michel Zink, Littératures de la France médiévale, II. Sciences humaines et sociales, Annuaire du Collège de France 2013-2014, N° 114, 2015 - https://journals.openedition.org/annuaire-cdf/11944).

L'assurance que le bonheur individuel procède de l'attachement à un lieu explique non seulement les multiples affinités électives de Barrès – qu'on songe à Aigues-Mortes, Tolède, Sion-Vaudémont, Pau, Séville ou à tous les hauts lieux qui jalonnent son œuvre – mais encore la dimension profondément spatiale de sa pensée : l'homme se conçoit comme un lieu, s'habite comme il habite le monde. L'écriture barrésienne est, à tous égards, une topographie. Son premier lieu – son lieu premier – est Venise. L'expérience de 1887 est si intense que Barrès n'a de cesse de vouloir écrire Venise. Ce sont d'abord des carnets de voyage où les impressions et les réflexions jouxtent les esquisses de fictions, où le je du voyageur croise un il imaginaire, comme si, déjà, le départ entre la vie et l'œuvre, la réalité et la fiction n'était plus possible à faire : l'engagement se noue. Ces carnets, largement inédits, nous donnent une bonne idée des scénographies intérieures de l'écrivain naissant. [...] Les carnets ne sont pas des journaux intimes, au sens courant du terme, ce sont déjà des fictions. On le voit dans le glissement du je au il : je, ici, est déjà un autre ; le travail de la fiction a commencé. Il s'agit, pour Barrès, dès les carnets, de s'inventer. Comme le dira la première version du chapitre vénitien d'Un Homme libre : «...moi, je m'enorgueillis de me détruire pour des fictions que j'excelle à renouveler chaque soir» C'est cette destruction – et son corollaire : la construction imaginaire – que les carnets permettent d'entrevoir. La solitude, le dialogue avec les œuvres et le regard que l'on porte sur soi transforment le moi, déjà, en personnage de fable (Emmanuel Godo, La légende de Venise : Barrès et la tentation de l’écriture, 2020 - books.google.fr).

Mer est aligné avec Rochefort, Charleville-Mézières et Meung.

Le «sujet parlant» est tout autre chose que le je : «je est un autre» [cf. lettre de Rimbaud du 15 mai 1871 à Paul Demeny]; et c'est, peut-être, après tout, le sens que donnait le poète à cet énigmatique propos. Le je est distinct du moi parlant, comme le tu du toi écoutant et le il du lui parlé. C'est une personne objective. Les trois pronoms sont des projections de la pensée du locuteur; et le je désigne un moi distinct, séparé, que le loquens observe, pense et parle, qu'il détache de lui-même pour lui attribuer un temps, un espace, des modalités autonomes et distincts du temps, de l'espace, des modalités de son existence parlante. L'expressivité, en revanche, est un attribut du sujet parlant, de l'individu qui parle au moment où il est en train de parler. Lorsqu'on dit tu viens ! sur un ton coléreux, ou lui, malade ! sur un ton dubitatif, la colère ou le doute ne sont pas celles du tu ou du lui, mais de celui qui prononce ces mots, et lorsque ce dernier parle de lui-même, il ne faut pas confondre les sentiments que l'énoncé attribue au je et ceux que ce même énoncé actualise comme des manifestations du moi qui les exprime l'expressivité est donc, par définition, subjective, mais d'une subjectivité qui est celle du sujet parlant, du loquens, car le sujet grammatical prédicatif est toujours objectif et ne saurait, par définition, être autrement. Certes, le je est, par vocation, plus subjectif que le tu ou le il car il n'est séparé du locuteur que par une distance toute psychologique. Des trois personnes, le je actualise l'énoncé au plus près du moi; mais la distance reste encore grande et toute expressivité, c'est-à-dire toute manifestation du parlant, est en définitive une réintériorisation du discours et plus particulièrement du je (Pierre Guiraud, La syntaxe du français, Que sais-je ? n° 984, 1963 - books.google.fr).

La parole énoncée qui rend compte de soi, à travers le je, est extériorisé des limites du corps de l'énonçant, comme un cadeau que l'on ne peut reprendre physiquement, à moins de faire un lavage de cerveau à ceux qui écoutent ou même de les tuer ("faire taire"). De part la conjugaison de la formule, "je" est un "il".

A partir de la pratique du pseudonyme, qui le satisfait partiellement, Marthe Robert a bien formulé ce rêve de se créer soi-même :

"Je suis fascinée par les pseudonymes. Que Gérard de Labrunie signe Gérard de Nerval (…) que Stendhal et Kierkegaard élèvent la continuelle invention de faux noms à la hauteur d’une création, j’y vois non pas de la dissimulation, mais un aveu aussi sincère que naïf. L'auteur pseudonyme (...) dit dans sa signature même ce qui est en fait son mobile le plus profond, par-delà les intentions et les idées qui constituent ses raisons de publier : le désir de remanier son état-civil et de nier ainsi toutes les déterminations biologiques, psychologiques et sociales auxquelles l’être ne peut rien changer. Il dit sa volonté de rompre la chaîne des générations dans laquelle il est à jamais inséré... Cette tendance invétérée à se refaire une identité, qui fait positivement le romancier, certains écrivains la développent à un tel degré que, non contents de la libérer dans leurs livres, ils cherchent encore à la satisfaire dans leur vie, dussent-ils pour cela côtoyer la folie" (1981, pp. 97-98).

Cette page permet de situer la fictionnalisation de soi aux côtés de l'invention d’un pseudonyme et de l'élaboration d'une légende, en l'articulant à l'un des ressorts les plus importants de l'écriture littéraire. En s'inventant un pseudonyme, l'écrivain fonde son identité, à rebours de l'humanité ordinaire qui la reçoit, comme l'avait bien compris Cendrars : "...je suis le premier de mon nom puisque c'est moi qui l'ai inventé de toutes pièces". En s'inventant une légende, il se fait lui-même, à la différence du commun des mortels qui s'adapte tant bien que mal aux circonstances : Byron, Baudelaire, Rimbaud l'ont montré chacun de façon différente

Tout en maintenant son idée selon laquelle le texte est un tombeau vide, Barthes affirme que l’œuvre peut produire un "sujet à aimer". Formule aussi suggestive qu'énigmatique. C'est dans Le Plaisir du Texte que Barthes étoffera cette idée. Mais avant d'en arriver là, il faut s'attarder sur une préface écrite pour une réédition chez le célèbre éditeur italien Franco-Marici Ricci et publiée aussi en 1971 : "Pierre Loti : Aziyadé". Avec ce roman, Barthes avait en effet l'occasion de développer à l'échelle d'un texte tout entier ses remarques antérieures. Comme on l'a évoqué, ce premier ouvrage de Loti réfracte en effet son propre auteur, offre un sujet historique et pourtant irréel : Loti lui-même, engagé dans une histoire d'amour turque, qui le conduira à la mort. Pourtant, l'analyse de ce roman par Barthes est un peu en retrait par rapport aux propositions précédentes; en tous cas, elle n'est pas articulée à la problématique antérieure. D'entrée de jeu, Barthes signale le caractère insolite du système énonciatif de ce roman, la bizarrerie de ce texte par rapport aux conventions romanesques :

"Loti, c'est le héros du roman(…). Loti est dans le roman mais il est aussi en dehors, puisque le Loti qui a écrit le livre ne coïncide nullement avec le héros Loti : ils n'ont pas la même identité. Le premier est anglais, il meurt jeune ; le second Loti, prénommé Pierre, est membre de l'Académie française, il a écrit bien d'autres livres que le récit de ses amours turques. Le jeu d'identité ne s'arrête pas là : ce second Loti, bien installé dans le commerce et les honneurs du livre, n'est pas encore l'auteur véritable, civil, d'Aziyadé : celui-là s'appelait Julien Vïaud..." (1971 b, p. 171).

Il en donne, ensuite, une analyse fonctionnelle :

"Ainsi un auteur mineur, démodé et visiblement peu soucieux de théorie (cependant contemporain de Mallarmé, de Proust) met à jour la plus retorse des logiques d'écriture : (...) vouloir être 'celui qui fait partie du tableau', c'est écrire pour autant seulement qu'on est écrit : abolition du passif et de l'actif, de l’exprimant et de l'exprimé, du sujet et de l'énoncé, en quoi se cherche précisément l'écriture moderne" (1971 b, p. 181). (Vincent Colonna, L’autofiction, essai sur la fictionalisation de soi en littérature, 1989 - theses.hal.science).

Dans l'esprit de Nerval, Scipion était bien l'auteur de son rêve, c'est-à-dire d'un récit irréel où il figurait. Ce "songe" est attribué à Scipion par Cicéron, pour relater un mythe eschatologique dans le dernier livre de sa République, sur le modèle du récit de l'Er l'Arménien qui clôt l'ouvrage homonyme de Platon. Scipion n'est donc pas l'auteur du songe qui porte son nom, à la différence de Dante ou du Tasse qui sont les auteurs de leurs visions. Il est vrai que Nerval ne connaissait peut-être pas ce détail. L'ouvrage de Cicéron n'a été retrouvé que vers 1820, par un humaniste italien qui travaillait à la Bibliothèque Vaticane. Avant cette date et sans doute des années après, ce songe n'était accessible que par la version de Macrobe, grammairien latin qui a conservé et commenté ce texte, et qui tend à authentifier le songe. A moins d'une confusion de Nerval, il faut donc supposer qu'il ne connaissait ce songe qu'à travers le texte de Macrobe (Vincent Colonna, L’autofiction, essai sur la fictionalisation de soi en littérature, 1989 - theses.hal.science).

Le 2 juillet 1869 à Charleville-Mézières, ville natale de Rimbaud, un concours général de vers latins oppose plusieurs académies du Nord. Le sujet proposé aux candidats est «Jugurtha», roi numide. Arthur saisit son porte-plume et écrit ses 75 vers latins. A midi, il rend sa copie et obtient le prix. «Rimbaud parle en latin d’une actualité politique brûlante, celle de la colonisation d’Algérie [à laquelle avait pris part Frédéric Rimbaud le père d’Arthur Rimbaud], profitant de cette première tribune, qui lui est offerte pour faire l’éloge de la révolte» souligna Marc Ascione le traducteur du poème dans «Le Magazine littéraire», N°289, juin 1991 (www.elmesmar.fr).

Les événements, évoqués par Rimbaud, de la succession problématique de Jugurtha et de la guerre qui s'ensuivit contre les Romains, anciens alliés de Massinissa, avaient été racontés, certes, par l'historien latin Salluste (86-35 av. J.-C.) dans son Bellum Jugurthinum. Mais, à notre avis, c'est le Songe de Scipion (le Somnium Scipionis du De Republica de Cicéron) qui fournit à Rimbaud un modèle important de la prosopopée du fantôme de Jugurtha adressée, dans la première section du poème, aux «parents» d'un petit enfant «descendant» de Jugurtha, puis à ce petit nepos lui-même, et ensuite (dans les sections II et III) à ce même nepos (et second «Jugurtha»), Abd-el-Kader, devenu maintenant adulte et fait prisonnier par les Français (tout comme jadis le vrai Jugurtha lui-même avait été emprisonné par les Romains). Cela dit, dans le Songe de Scipion, c'est plutôt le fantôme de Scipion l'Africain qui apparaît dans un rêve à son petit-fils (nepos) Scipion le Second Africain, lors du séjour de ce dernier chez leur ami commun le roi Masinissa, grand-père de Jugurtha : chez Cicéron, ce fantôme de Scipion l'Africain prédit les événements de la troisième guerre punique et une destinée glorieuse (de futur vainqueur de Carthage) à son propre nepos, qui porte son nom (Africanus) en tant que «petit-fils» adoptif (et qui finira sous peu par le mériter par ses faits). D'où, sans doute, l'emploi, dans le texte rimbaldien, du même vocable nepos (qui, chez Rimbaud, signifie, par contre, «descendant»). «Or, à la différence du texte-modèle de Cicéron, et non sans ironie, dans son Jugurtha, Rimbaud fait de ce «petit-fils» (nepos) de Masinissa le fantôme en question, pour que ce Jugurtha historique finisse par adresser sa prosopopée, à la façon de Scipion l'Africain, à son propre nepos (à son prétendu «descendant») à lui, le nouveau «Jugurtha», Abd-el-Kader (1807-1883) (George Hugo Tucker, Rimbaud latiniste : la formation d'un poète et d'un orateur, Rimbaud: textes et contextes d'une révolution poétique, 2004 - books.google.fr).

Guillauime de Lorris se met aux rangs des clercs, des "litterati" qui peuvent puiser sans effort dans le réservoir des références antiques : le non-dit fait clin d'oeil, il signe l'appartenance à une catégorie intellectuelle. D'un autre côté, il affaiblit l'impact de l'énoncé autorial : sur l'un des plateaux de la balance, une poussière de petits auteurs, qui ne méritent même pas ce titre (ce sont simplement des "gens"), sur l'autre Macrobe : la conclusion apparaît d'elle-même. D'autant que Guillaume emploie expressément un terme qui n'est pas très courant : "actor", c'est-à-dire "auctor", l'auteur. La forme qui apparaît dans le manuscrit BN fr. 25523 est en elle-même des plus intéressantes : il s'agit en effet de celui qui est à l'origine responsable du mouvement, de l'orientation non seulement d'une oeuvre mais d'un système de pensée. Pour que nul n'en ignore, le vers 6 met à nu de manière exemplaire le système de la référence à l'autorité : une première personne, le "je" qui va assumer l'écriture de l'oeuvre en question, s'avance à l'abri d'un modèle, un garant qui a fait comme lui jadis. Modèle, autant que garant, puisque les vers suivants insistent sur la symétrie de situation, et non sur le contenu idéologique du texte de référence. Au lecteur de comprendre que, si Macrobe a "mis en escrit" le songe de Scipion, c'est qu'il ne considérait pas les songes comme mensongers . C'est en cela précisément que Macrobe mérite d'être nommé "actor" autant qu'"auctor" : il a lui - même mis en pratique sa théorie. Tout au plus peut-on noter, au passage, que cette conformité à l'auteur repose sur un jeu de mots : on passe subrepticement de songe à vision, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, surtout pour le XIIIème siècle. Pour compléter sa démonstration, Guillaume fait intervenir en renfort un deuxième degré d'autorité, celui de la sagesse populaire :

"Car li plusor songent de nuis

Maintes choses couvertement

Qu'ils voient puis apertement." (vers 18-20)

On retrouve ici le pluriel indéfini du premier vers, mais cette fois au secours de l'idée inverse; l'autorité par ailleurs n'est plus d'ordre scriptural, mais relève de l'expérience quotidienne. Selon le principe des vases communiquants, cette sagesse mineure se voit exaltée par le souvenir des "auteurs" non précisés plus haut, qui eux-mêmes sont rabaissés par cette association d'idées. Une fois que Guillaume a ainsi élégamment bouclé son raisonnement à tous les niveaux, il peut entamer son texte pour de bon, avec un topos d'ouverture printanier qui fait signe du côté de la lyrique : cet hommage intertextuel peut même être lu comme un troisième recours à l'autorité, celle de la forme littéraire. Il ressort de cet exemple, certes, que l'auteur joue un rôle déterminant dans l'écriture d'un texte, et qu'il est difficile d'en faire l'économie. Mais il apparaît aussi que l'écrivain, qui ne se nomme pas ainsi, et ne s'est pas encore nommé à ce moment de l'oeuvre, traite ses auteurs avec une certaine désinvolture : il choisit celui qui lui convient, en congédiant poliment les autres. Macrobe constitue une belle façade pour le lecteur pointilleux; cependant, Guillaume de Lorris n'entre pas dans les détails à son sujet. Tout de suite après avoir assené les deux noms propres qui font autorité, "Marcobes" et "Cypion", il développe sur sept vers sa conviction d'avoir raison , en dehors de tout contexte autorial :

"Quicunques cuide ne qui die

Que soit folece ou musardie

De croire que songes aviegne,

Qui ce vodra, por fol me tiegne,

Car endroit moi ai je creance

Que songes soit signifiance..." (vers 11-16)

Le vers 15 contient l'affirmation d'une pensée autonome, qui meurt d'envie de jeter aux orties l'appareil encombrant des références autoriales. Guillaume de Lorris s'y conforme, dans la mesure où il a sous la main un auteur qui lui convient et qui abonde dans son sens. Si tel n'était pas le cas il s'en passerait, en faisant simplement jouer le miroir aux alouettes des "on-dit" : proverbes contre maximes, sagesse populaire toujours partagée dans ses opinions... De là à forger purement et simplement des autorités qui ne risquent plus de dire autre chose que ce que l'on veut leur faire dire, il n'y a qu'un pas, franchi allègrement par tous les écrivains dont la source, l'autorité, est un "livre" anonyme et inédit. Après que l'écrivain a conquis pour son oeuvre le droit à l'existence, de manière en quelque sorte générique, c'est-à-dire après qu'il a une fois de plus mis entre parenthèses le péché originel de l'écriture, qui n'est jamais autorisée que par exception, pour un temps seulement, il lui faut encore légitimer précisément ce texte, ici et maintenant. Il lui faut passer du général au particulier, et pour cela avoir recours à un autre type d'autorité. Il est souhaitable, à la limite indispensable, qu'un auteur de la première catégorie soit mentionné par son nom. Bien sûr, la référence globale à l'Écriture Sainte, ou même au "Vilain" des proverbes, peut suffire; mais une signature célèbre fait davantage d'effet, en colorant d'individualité le topos de la référence. Et peu importe que l'attribution soit parfaitement fausse : c'est un petit jeu amusant pour le lecteur - médiéval ou moderne - que de retrouver "qui a dit quoi", et de défaire les mariages surprenants entre maximes et auteurs. Mais l'essentiel semble être l'affirmation du nom. De toute manière, si ce n'est pas saint Paul qui a proféré cette sentence, c'est au moins Monsieur-tout-le-monde; et il est certain, en dernier ressort, qu'elle se trouve quelque part dans le corpus reconnu des autorités. Le reste... après tout, c'est l'application des principes sur la vraisemblance de la Poétique d'Aristote : d'une manière détournée, une référence encore à l'autorité suprême (Anne Berthelot, Figures et fonction de l'écrivain au XIIIe siècle, 1991 - books.google.fr).

L'interruption du roman ne s'explique pas forcément par la mort de Guillaume de Lorris, comme le prétendra plus loin Jean de Meun par la bouche du dieu d'Amour, mais par sa conscience de ne pouvoir aller plus loin, de ne pouvoir soutenir plus longtemps la tension imposée par son choix provocant d'un "je" inhabituel, à la fois personnage et narrateur. Jean de Meun, lorsqu'il reprend l'oeuvre de son prédécesseur, ne souffre pas "subjectivement" du même handicap : de son point de vue, le "je" qu'il emploie est en effet un "il", dans la mesure où il ne fait plus référence à la personne même de l'auteur. Le "je" de Guillaume de Lorris tire sa spécificité de ce qu'il est le représentant de l'image - fictive - de l'auteur dans la marge du texte. Sans avoir de référent dans l'univers réel, il en a un de l'autre côté du miroir où se reflète ce réel. La mort, ou la disparition de la personne qui engendrait ce reflet le réduit à un statut de création purement fictionnelle dans l'univers de l'oeuvre. Par conséquent, le "je" que fait parler Jean de Meun est pour lui un simple personnage, plus précisément un "personnage de narrateur", ce qui est encore assez rare au XIIIème siècle, mais plus tout à fait inédit, et qui n'exige pas de particulières précautions d'emplois. Dire "je" à la place d'un autre est en fait beaucoup moins dangereux et compliqué que de dire "je" en son propre nom tout en déjouant les dangers d'une identification trop poussée (Anne Berthelot, Figures et fonction de l'écrivain au XIIIe siècle, 1991 - books.google.fr).

Les leçons de Nature sur le songe et les visions (v. 18257-18485) vont aboutir à la vision du Paradis de Génius, à l'Union avec la Rose et au Réveil du narrateur. D'un côté, la tradition du somnium et ses rapports avec l'écriture allégorique offre à Jean de Meung les exempla nécessaires à l'argumentation et à l'appui de l'étude psychologique, tels que le Songe de Scipion commenté par Macrobe (v. 18367 sv.) et qui est une reprise des vers 6 à 10 de Guillaume de Lorris (Sylvain Ait-Azizou, L'averroisme Et Le Roman de la Rose de Jean de Meung, 2011 - books.google.fr).

Jean de Meung mentionne Carthage, ville fondée par Didon qui aima Enée fuyant Troie, par référence à un texte d'Augustin d'Hipppone, lorsqu'Amour dit qu'il n'y a jamais l'amour que la Raison appel le Bien (John V. Fleming, Reason and the Lover, 2014 - books.google.fr).

Certains considéraient que la vérité du texte de Loti dépendait d'abord de ses maîtres en littérature, qu'on allait chercher chez Flaubert ou chez Daudet. Un journaliste du Soleil estima ainsi que «certains passages de ses impressions sur la prise des forts de Hué rappellent étonnamment des épisodes de Salammbô». Le modèle de la description de Loti, cela n'aurait donc pas été la réalité de la guerre, mais la description, par Flaubert, de la bataille du défilé de la Hache dans la Carthage d'Hamilcar. L'opposition exemplaire de ces deux systèmes de représentations de l'écrivain, lors du «cas de M. Pierre Loti», en 1883, peut être méditée avec profit. C'est que cette époque fut celle de la déinition d'une esthétique originale qui, sous le nom de «naturalisme», prétendait garantir la représentation littéraire la plus idèle de la réalité, y compris dans ses aspects les plus invraisemblables, ceux-là mêmes que désigne le terme si imprécis de folie (Sylvain Venayre, Loti en Annam, Le feu et la folie: L’irrationnel et la guerre (fin du Moyen Âge - 1920), 2018 - books.google.fr, Les Méditerranées de Pierre Loti: colloque organisé à Rochefort et La Rochelle par l'Association pour la maison de Pierre Loti, les 22-24 octobre 1999, 2000 - books.google.fr).