Guercino, Vanitas : putto con teschio specchio e civetta, 1640 - www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com, www.didatticarte.it

Effraie

L'effraie posée sur le livre renvoie à celle de l'Et in arcadia ego perché sur une branche en haut à droite.

La chouette est de bon conseil, selon Erasme. Elle apparaît sur les monnaie d'Athènes, cité d'Athéna. La chouette est le symbole de la nuit (peinte par l'atelier de Vasari à Florence), du sommeil et de la mort (Le songe de Poliphile de Francesco Colonna) , (Guy De Tervarent, Attributs et symboles dans l'art profane : Dictionnaire d'un langage perdu (1450-1600), 1997 - books.google.fr).

La chouette, oiseau de nuit, qui voit dans les ténèbres, fournit un emblème de la sagesse incarnée par Minerve. La chouette était le plus souvent sur son casque et lui fit donner l'épithète de glaucopis, c'est-à-dire oeil ou visage de chouette, et qui est traduit ordinairement par œil bleu, "glaukôpis thea", la déesse aux yeux pers, couleur entre le vert et le bleu (Théodore Perrin, Origine des Dieux, des héros, des fables et des mystères du paganisme, Tome 2, 1837 - books.google.fr).

L'EFFRAIE, qu'on appelle communément la chouette des clochers, effraie en effet par ses soufflemens, ses cris acres et lugubres, grei, gre, crei, et sa voix entrecoupée qu'elle fait souvent retentir dans le silence de la nuit; elle est, pour ainsi dire, domestique, et habite au milieu des villes les mieux peuplées; les tours, les clochers, les toits des églises et des autres bâtimens élevés lui servent de retraite pendant le jour, et elle en sort à l'heure du crépuscule : son soufflement, qu'elle réitère sans cesse, ressemble à celui d'un homme qui dort la bouche ouverte; elle pousse aussi, en volant et en se reposant, différens sons aigres, tous si désagréables, que cela joint à l'idée du voisinage des cimetières et des églises, et encore à l'obscurité de la nuit, inspire de l'horreur et de la crainte aux enfans, aux femmes, et même aux hommes soumis aux mêmes préjuges, et qui croient aux revenans, aux sorciers, aux augures; ils regardent l'effraie comme l'oiseau funèbre, comme le messager de la mort; ils, croient que quand il se fixe sur une maison et qu'il y fait retentir une voix différente de ses cris ordinaires, c'est pour appeler quelqu'un au cimetière.

En grec, éleos. En latin, aluco. En allemand et en flamand, kirch-eule, ce qui signifie chouette des églises, schleyer-eule, chouette voilée, parce qu'elle semble avoir la tête encapuchonnée; perl-eule, parce que son plumage est parsemé de taches rondes comme des perles ou des gouttes de liqueur. En anglais, white-owt, chouette blanche. Nota. Salerne dit qu'on l'appelle dans l'Orléanois, la Sologne, etc... frésaie. En Poitou, présaie. En Gascogne, bresague ou fresaco; dans le Vendômois, chouart. Effraie ou fresaïe. (Belon, Hist. nat. des oiseaux, pag. 142... Petit chat-huant plombé. Idem. Portraits d'oiseaux, pag. 26, B. Nota. Il paroît que Belon confond, à quelques égards, l'effraie ou fresaie avec le tette chèvre ou crapaud-volant, et Gesner le lui a reproché avec juste raison. Aluco minor, Aldrov. Avi. tom. I, pag. 536. Ululæ genus alterum quod quidam flammeatum cognominant. Gesner, Avi. pag. 774. Aluco minor Aldrovandi. Willulgh. Ornith. pag. 67, tab. 13. - Lucheran ou chouette blanche. (Albin, tom. II, pag. 7, planche XI, avec une figure coloriée). Noctua guttata. Frisch, planche XCVII, avec une figure coloriée. White owl. Britisch zoology. pl. B. Strix corpore luteo, punctis albis, subtus albido punctis nigricantibus... strix flammea. Lin. Syst. nat. ed. 13, gen. 43, sp. 8. - Latham, Syst. ornith. gen. 3, sp. 28. Chouette effraie. Strix flammea. Daudin, Ornith. tom. II, pag. 197.

La longueur de cet oiseau est d'environ treize ou quatorze pouces. Le devant de la tête est d'une couleur blanche tirant sur le roux; un jaune luisant et assez clair, est le fond de la partie supérieure du corps. Il est ondé de lignes brunes et grises, avec des points blanchâtres, mais le dessous du corps est d'un blanc assez pur, avec des marques fines et brunâtres pour l'ordinaire; dans quelques individus, le fond est roussâtre et les points sont plus bruns. Les pennes portent la même livrée que le dessus du corps; les pattes sont couvertes d'un duvet blanchâtre; la couleur de l'iris est obscure; le dessous de l'aile est blanchâtre. Cet oiseau est fort joli, mais son cri est effrayant et lamentable (Georges Louis Le Clerc de Buffon, Histoire naturelle générale et particulière, Tome 40, 1800 - books.google.fr).

En italien, le mot allocheria désigne les tours plaisants du hibou (allocco), comme, en allemand, Kauz («hibou») signifie également drôle, tandis que Eulenspiegel, c'est-à-dire miroir de la chouette, est le surnom allemand d'un bouffon populaire du XIV siècle de la région de Brunswick (Lazar Saineanu, Les sources indigènes de Pétymologie française, Tome 1, 1925 - books.google.fr).

Le bas-allemand "Ul'n Speigel" veut dire aussi "lêche moi le cul" (Danielle Buschinger, Wolfgang Spiewok, Histoire de la littérature allemande du Moyen Âge, - books.google.fr).

Vanité du Guerchin, détail

Mamre

L'inscription hébreue sur le côté du livre (une bible ?) posé sous l'effraie est constituée des lettres "mem mem resh aleph" soit Mamre (Heinrich Joseph Wetzer, Dictionnaire encyclopédique de la thélogie catholique, Tome 14, 1870 - books.google.fr).

Abraham avoit acheté d'Ephrem Ethien le Champ & la Caverne de Macpela pour y enterrer sa Femme: ses Enfans & lui y furent placez après leur Mort. Je ne sai pourquoi les Interprêtes se tourmentent sur la Description de cette Caverne, comme s'il y en avoit en deux: I, l'une, au dessus, pour les Hommes; &, 2, l'autre, au dessous, pour les Femmes. Il est vrai que les LXX, & l'Auteur de la Vulgate, ont traduit le Nom de Macpela par celuide Double. Les Docteurs Juifs soutiennent que cette Caverne fut appellée Double par Adam, lequel craignant qu'on ne vint enlever son Corps & ses Os pour les adorer, se fit enterrer fort profondement; &, pour cet effet, il creusa dans le Rocher une Caverne dans la Caverne; ce qui lui fit donner le Nom de Double, ou de Macpela. Quelques & Docteurs Chrétiens les ont fuivis; car, ils croient qu'il y a une petite Caverne dans une grande, ou & plutot, qu'on y avoit creusé deux Lieux différens pour placer les Cadavres, comme c'est la Coutume dans les grands Sépulchres.

Lors que c'est un Juif qui se présente, le Portier, après s'être fait paier, ouvre une Porte de Fer, qui a été faite dès le tems des Patriarches. Le Juif y entre, tenant une Bougie à la Main : il passe la prémiere & la seconde Caverne sans y trouver rien; mais, dans la troisieme sont les Sépulchres des Patriarches distinguez par leurs Noms. Une Lampe ardente brule toujours auprès de ces Tombeaux. On y voit aussi de grands Tonneaux pleins d'Os secs, parce que les Israëlites continuent de porter là leurs Corps morts. Au bout du Champ de Macpela est la Maison d'Abraham, & une Fontaine devant cette Maison. La Vénération qu'on a pour ce Patriarche, ne permet pas qu'on éleve d'autre Edifice. (Basnage, Histoire des juifs, Tome 5, 1716 - books.google.fr).

Abram s'établit à Mamré et à la mort de Sara il acheta la caverne de Macpéla lisons la Bible: «Abram donc ayant remué ses tentes, vint demeurer dans les plaines de Mamré, qui est en Hébron... Puis l'Eternel apparut à Abraham dans les plaines de Mamré... Et Abraham ayant entendu Héphron, lui paya l'argent dont il avait parlé, en présence des Héthiens, savoir, quatre cents sicles d'argent, qui avaient cours entre les marchands. Et le camp d'Héphron, qui était à Macpéla, au-devant de Mamré, tant le champ que la caverne qui y était, et tous les arbres qui étaient dans le champ, et dans tous ses confins tout autour, fut acquis en propriété à Abraham...» Abraham enterra sa femme Sara à Macpéla; plus tard, il y fût enterré lui-même, ainsi que son fils Isaac avec sa femme Rébecca, et Jacob avec sa femme Léa (Ermete Pierotti, Macpéla, ou tombeau des patriarches à Hébron visité, 1869 - books.google.fr).

Le sein d'Abraham, le lieu de repos où étaient les âmes des élus avant la venue de Jésus-Christ. Il arriva que ce pauvre mourut, et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham; le riche mourut aussi, et il eut l'enfer pour sépulcre, SACI, Bible, Evang. St Luc, XVI, 22. Le sein d'Abraham se dit aussi du paradis. Du milieu des flammes ces enfants de colère verront dans le sein d'Abraham, pendant tous les siècles, leurs frères, leurs amis, leurs proches, avec qui ils avaient vécu, jouir de la gloire des saints, MASS. Car. Mauv. riche (E. Littré, Dictionnaire de la langue française, Tome 4 : Q-Z, 1873 - books.google.fr).

Si l'on interroge les Danses macabres simplifiées notons que les fresques de la cathédrale d'Atri (XVe siècle) sont dans la période considérée, à peu près les seules qui fassent place aux femmes, puisque parmi les groupes qu'elles nous offrent figure celui des femmes. Mais il ne s'agit pas là d'une véritable danse schématique où chaque ordre est représenté par un seul personnage prononçant un seul vers. (André Corvisier, Les représentations de la société dans les danses des morts du XVe au XVIIIe siècle. In: Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 16 N°4, Octobre-décembre 1969 - www.persee.fr).

Dans les Abruzzes, on retrouve à la cathédrale d'Atri une rencontre des trois vifs et des trois morts peintes sur deux murs de façon perpendiculaire. Le côté gauche avec les morts est malheureurement moins bien conservé que celui avec les vivants. On y voit encore deux squelettes debout et un petit fragment de jambe d'un troisième couché dans un tombeau. La scène avec les vivants est beaucoup plus complète. Les chevaliers sont descendus de leurs montures et ils expriment leur étonnement par des gestes dramatiques. Derrière les trois vivants, on retrouve trois écuyers et trois chevaux. Un personnage fantomatique (l'ermite ?) apparaît entre les deux premiers vifs et une inscripton se trouve au-dessus du groupe (www.lamortdanslart.com).

Dans la tradition dite «italienne», les Trois vifs, plus souvent à pied, ne tombent pas sur des zombies mais sur trois corps inertes dans leur tombe ouverte (une variante plus rare est la confrontation avec des cadavres qui se relèvent dans leurs cercueils). Ainsi, dans la cathédrale d’Atri. L’artiste a voulu représenter les Trois vifs à cheval, confrontés à la découverte de cadavres étendus dans leur cercueil (Florence Buttay, LES TROIS MORTS ET LES TROIS VIFS : REPRÉSENTER LA RENCONTRE, De la contingence créatrice : la rencontre comme matrice littéraire à la Renaissance, Atlantide N° 14, 2023 - atlantide.univ-nantes.fr).

Oderic Porderone dit que l'arbre sec se trouve à Mamre (Christian Jacq, Le voyage initiatique: Ou Les trente-trois degrés de la sagesse, 1996 - books.google.fr).

Tibia

Dans l'Evangile on nous représente une troupe de joueurs de flûtes, dans les funérailles d'une jeune fille de douze ans (Matthieu IX,23); coutume qui étoit imitée des Payens, & dont on ne voit aucune trace dans l'ancien Testament. Les Grecs, & les Romains avoient répandu cet usage dans tout l'Orient. Ovide : Cantabat moestis tibia funeribus (Fastes I, 6). Et ailleurs : Tibia funeribus convenit ista meis (Idem Trist. V. Eleg. 1.) (Augustin Calmet, Commentaire littéral sur tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, Tome 5, 1726 - books.google.fr).

13 juin: les Petites Quinquatries, deuxième fête de Minerve (6, 651-710) : Le moment est venu où je dois parler des Quinquatries; c'est à toi, maintenant, blonde Minerve, à seconder mes efforts. "Pourquoi le joueur de flûte se promène-t-il ainsi à l'aventure dans tous les quartiers de la ville ? Que signifient ces masques, cette longue robe?" [6, 655] Telle fut ma prière, telle fut la réponse que m'adressa la déesse du lac Triton; puissé-je rapporter fidèlement ses doctes paroles ! (bcs.fltr.ucl.ac.be - Ovide, Fastes, Livre VI).

Plusieurs auteurs rapportent un étrange incident, qui serait l'étiologie de la fête des petites quinquatries, aux ides de juin : lors de cette fête consacrée à Minerve les flûtistes de Rome, nous dit Varron, «errent en fête dans la ville et se rassemblent au temple de Minerve»; la raison en serait la suivante : chassés de Rome par des mesures défavorables, les flûtistes s'exilent à Tibur, ce qui inel en péril la vie religieuse de Rome. Heureusement, les habitants de Tibur (ou un affranchi tiburtin, selon les versions) enivrent les flûtistes, les embarquent dans des chariots et les ramènent de nuit à Rome, où, découverts à l'aube ivres sur le forum, ils se voient restituer les privilèges qu'ils avaient perdus et accorder en plus le droit de célébrer les petites quinquatries. Ceci nous est rapporté par Tite-Live, Ovide, Valère-Maxime, Plutarque, et, dans une moindre mesure, Quintilien. Malgré une trame semblable, ces récits présentent des différences significatives qu'il conviendra d'étudier avec attention. [...]

Il est possible que le rituel des petites quinquatries et son étiologie soient à rapporter à un théâtre cultuel de Tibur et des régions non-latines environnantes lié à Hercule, qui au moins jusqu'à la fin du IVe siècle revêtait la forme d'un échange de railleries et de vers sans doute grivois, qui pouvaient relater par exemple l'histoire d'Hercule et Omphale. Ce rituel peut être rapproché de bon nombre de traditions italiques dans lesquelles on a pu voir l'origine du théâtre romain, comme les Liberalia ou la fescennina iocatio. Ce théâtre cultuel tiburtin aurait gardé une importance particulière au cours de l'histoire du sanctuaire d'Hercule Vainqueur, comme le montre par exemple la présence du grand théâtre dans le sanctuaire monumental de la fin de la République. On pourrait donc voir dans le rituel des petites quinquatries la trace d'un ancien théâtre cultuel tiburtin, peut-être transmis à Rome par le biais des guerres entre Rome et Tibur au IVe siècle (Élisabeth Buchet, La grève des Tibicines. In: Bulletin de l'Association Guillaume Budé, n°1, 2010 - www.persee.fr).

«Quand le joueur de flûte à la trompe recourbée se fait entendre devant la Mère des dieux, qui pourrait refuser le bronze de la petite monnaie ?» Il se réfère à une procession où, devant la statue de la déesse, marchent les joueurs de flûtes. (Tibicen est ici un singulier collectif). C'est le rappel de ce que nous avons vu dans la description citée plus haut de la fête du 4 avril et qui s'ouvrait par ce vers : Protinus inflexo Berecyntia tibia cornu flabit... On comprend qu'Ovide, dans son commentaire des rites et mythes de la Magna Mater, à cette date du 4 avril, s'attache précisément à cet usage de collectes de menue monnaie (Pierre Boyancé, Études sur la religion romaine, Volume 11 de École Française de Rome. Collections, 1972 - books.google.fr).

Maïmonides dit que le plus pauvre Juif est obligé de louër deux Fluteurs & une Pleureuse pour l'Enterrement de sa Femme, & que les Riches doivent en auginenter le Nombre à proportion de leur Bien. Les Thalmudistes défendent de pleurer au Son des Flutes, qu'un Idolâtre a apportées un Jour de Sabbat, quoi qu'elles soient destinées à l'Enterrement (Basnage, Histoire des juifs, Tome 5, 1716 - books.google.fr).

Stips - Stipendium

STIPEM in lacum jaciebant Romani. Suet. Aug. c. 57. n. 4. Omnes ordines in lacum Curtii quotannis ex vofo, pro falute ejus, ftipem jaciebant. Et hic veteris superstitionis ritus est. Sic enim loca hominum superstitione lacra, ut lacus, puteos.... venerari solebant. Pausan. Attic. P. 33. Qui morbo oraculi monitu levati fuerint, argentum, aurum signatum in fontem abjiciunt. Sozom. Hist. Eccles. 11.3. Circa tempus verò festi nemo illic, ex puteo ad quercum Mamre effoso, aquam haurit. Si quidem gentili quodam ritu alii lucernas accensas in eum imponere, alii vinum effundere, alii placentulas, alii nummos injicere solent. Plin. Epist. VIII. 8. 2. Imber eluctatus facit gurgitem, qui lato gremio patescit purus, & vitreus, ut numerare jactas stipes possis. Senec, Nat. Quæst. iv. 2. In hac ora stipem facerdotes, & aurea dona prafecti, quum follenne venit sacrum, jaciunt, Casaub. & Pitisc. in Suetonium. Tomas. de Donar. c. 19. Lipl. in Tacit. Annal. xiv. n. 39. Cellar. in Plinium. Struv. Antiq. Rom. c. 11. p. 552. Sacerdotes facris Phrygiæ dea initiati ad tibiam colligebant. Ovid. Pont. I. I. 39. Ante deum matrem cornu tibicen adunco cum canit, exiguae quis stipis area neget ?

La vallée de Mambré est riante et fertile. On y voit des arbres et des plantes chargés d'excellents fruits : les figues, les olives, les pistaches, les raisins, les grenades y sont d'une beauté et d'une qualité remarquables. Dans le quatrième siècle, on montrait, à l'extrémité de cette vallée, un térébinthe fort vieux qu'on disait avoir abrité les hôtes d'Abraham. Tous les ans, à la saison d'été, il se faisait, dans la campagne environnante, un immense concours de peuple attiré par la religion ou le commerce : chrétiens, juifs et idolâtres s'y rendaient de tous les points de l'Arabie, de la Palestine et des côtes de la Méditerranée. Les chrétiens y honoraient l'apparition des anges, les juifs la mémoire de leur aïeul, les idolâtres les génies qui avaient visité l'homme des anciens jours. Chacun y remplissait ses devoirs religieux d'après les règles et l'esprit de son culte. Les païens y offraient du vin en libations, ils y brûlaient de l'encens, ou bien y tuaient un boeuf, un bouc, un mouton ou un coq, tous choisissant ce qu'ils avaient de plus précieux et de plus beau; ils jetaient dans la fontaine voisine, ceux-ci des gâteaux et du vin, ceux-là des parfums et des pièces de monnaie, d'autres des lampes allumées. La belle-mère de Constantin étant venue à Mambré pour l'accomplissement d'un vou, fut choquée de ces superstitions et en informa l'empereur, qui donna l'ordre d'abattre les signes du paganisme et de bâtir une église en ces lieux (Sozomène, Histoire ecclésiastique, liv. II, chap. IV).

Plusieurs générations de chênes et de térébinthes ont passé sur cette terre avec les races humaines et les révolutions; mais ils y ont laissé, pour ainsi dire, quelque héritier de leur renommée et un témoignage des vieux temps: un chêne, gardé par le respect des siècles, marque encore l'endroit présumé où les envoyés du ciel visitèrent le grand patriarche. Car ce n'étaient pas des hommes que ces étrangers assis à la table d'Abraham : c'étaient des formes humaines habitées, pour un moment, par des anges ou messagers célestes, descendus de leur patrie lumineuse afin d'initier le croyant aux mystères de l'avenir et au secret de ses destinées. Il est vrai, Dieu se révèle par la création qui est un livre ouvert devant nous, et par la conscience humaine où sa voix retentit en accents connus; mais il peut se révéler aussi personnellement et d'une manière directe, en couvrant d'un voile ses splendeurs trop éclatantes, comme il l'a fait dans l'Incarnation, ou bien envoyer à l'homme pour ambassadeurs de purs esprits qui prennent, en passant, des formes visibles et palpables, afin de se mettre en rapport avec notre nature complexe, comme il l'a fait pour instruire Abraham. Car les mystérieux voyageurs venaient l'informer que Dieu, qui renouvelle la jeunesse de l'aigle, ferait tressaillir de joie sa vieillesse, en lui donnant un fils (Jérusalem et la Terre-Sainte, notes de voyage, 1865 - books.google.fr).

Le chêne, ou plutôt (comme le prétendent presque tous les commentateurs, on ne sait trop pourquoi) le térébinthe, sous lequel le patriarche reçut les anges, a été en grande vénération dans l'antiquité chez les Hébreux; S. Jérôme assure qu'on voyoit encore de son tems, c'est-à-dire, sous l'empire de Constance le jeune, cet arbre respectable; &, si l'on en croit quelques voyageurs ou pèlerins, quoique le térébinthe ait été détruit, il en a repoussé d'autres de sa souche qu'on montre, pour marquer l'endroit où il étoit. Les rabbins qui ont l'art, comme on le fait, de répandre du merveilleux sur tout ce qui a quelque rapport avec l'histoire de leur nation, & sur-tout à celle de leurs peres, ont prétendu que térébinthe de Mambré étoit aussi ancien que le monde. Josephe de Bello, lib. V. cap. vij. Et bientôt après par un nouveau miracle, qui difficilement peut s'accorder avec ce prodige, les judicieux rabbins disent que cet arbre étoit le bâton d'un des trois anges, qui ayant été planté en terre, y prit racine & devint un grand arbre. Eutach. ab Allatio edit. Honoré de la préfence des anges & du Verbe éternel, il devoit participer à la gloire du buisson ardent d'Horeb. Jul. Afric. apud Syncell. Aussi les rabbins n'ont point manqué de dire que quand on mettoit le feu à ce térébinthe, tout-d'un-coup il paroissoit enflammé; mais qu'après avoir éteint le feu, l'arbre restoit sain & entier comme auparavant, Sanute (in sacret. fid. crucis p. 228.) fait au térébinthe de Mambré le même honneur qu'au bois de la vraie croix, & assure qu'on montroit de son tems le tronc de cet arbre, dont on arrachoit des morceaux, auxquels on attribuoit les plus grandes vertus. Au reste, Josephe, saint Jérôme, Eusebe, Sozomene, qui parlent tous de ce vénérable térébinthe, comme existant encore de leurs jours, le placent à des distances toutes différentes de la ville d'Hébron.

Mais ce qui est digne d'observations, c'est que le respect particulier qu'on avoit, soit pour le térébinthe, soit pour le lieu où il étoit, y attira un si grand concours du peuple, que les Juifs naturellement fort portés au commerce & trafic, en prirent occasion d'y établir une foire qui devint très fameuse dans la fuite. Et saint Jérôme (Hier. in Jerem. XXXI. & in Zach. X.) assure qu'après la guerre qu'Adrien fit aux Juifs, on vendit à la foire de Mambré grand nombre de captifs juifs, qu'on y donna à un prix très-vil; & ceux qui ne furent point vendus, furent transportés en Egypte, où, pour la plûpart, ils périrent de maux & de misere (Encyclopédie, Ou Dictionnaire Raisonné Des Sciences, Des Arts Et Des Métiers, Par Une Société De Gens De Lettres, Tome 42, 1773 - books.google.fr).

On sait, en effet, que les sodomites avaient voulu réaliser un incubat inversé : ce n'était pas un démon qui allait violer des hommes mais des hommes qui voulaient copuler avec les anges accueillis par Lot. Cette odieuse perversion de courir après une chair différente, paraît le péché ultime de Sodome et Gomorrhe entraînant la colère divine : «Nous allons en effet détruire ce lieu, car grand est le cri qui s'est élevé contre eux à la face de YHWH, et YHWH nous a envoyés pour les exterminer», affirment les deux anges (Gn 19, 13). En outre, il nous semble que la Sainte Écriture, en citant deux fois la démon Lilith (Is 34, 14 et Jb 18, 15), connue comme succube ou démone de la nuit par la religion babylonienne, y fait une implicite mention (Père Jean-Baptiste Golfier, Père Philippe-Marie Margelidon, Tactiques du diable et délivrances: Dieu fait-il concourir les démons au salut des hommes ?, 2018 - books.google.fr).

"yansôp" serait un terme hébreu désignant la chouette effraie (Isaïe 34,11a). En 34,14 il est question de Lilith qui résidera dans les ruines comme lieu de repos (Anna Angelini, L’imaginaire du démoniaque dans la Septante: Une analyse comparée de la notion de “démon” dans la Septante et dans la Bible Hébraïque, 2021 - books.google.fr).

Le terme "lilith" a été accolé au nom de la chouette Athena noctua pour une variété du Moyen orient (fr.wikipedia.org - Chevêche d'Athéna).

Si l'ancêtre des démons succubes, la Lilitû assyrienne (Lilith chez les Hébreux) a été reprise par la tradition judéo-chrétienne et adaptée dans le contexte théologique de l'incubat et du succubat chrétien, les descriptions de certains de ses avatars gréco-romains en font les précurseurs indirects des vampires. Ces démons pouvaient prendre la forme d'une femme sensuelle qui séduisait les jeunes gens pour les posséder et sucer leur sang, voire les égorger et les dévorer. Certains préféraient cependant la chair des enfants (Jean Goens, Loups-garous, vampires et autres monstres: Enquêtes médicales et littéraires, 1993 - books.google.fr).

Le Conseil

CONSIGLIO. (Iconol.) Si personifica con un vecchio riguardevole, coperto di veste pavonazza, colore simbolico della gravità. Il libro ch'egli tiene, e sul quale vi è una civetta, è geroglifico dell' acutezza d'ingegno, che non può acquistarsi se non collo studio. Nell' altra mano tiene uno specchio circondato da un serpente (Francesco Zanotto, Dizionario pittoresco di ogni mitologia d'antichita d' iconologia e delle favole del medio evo, Tome 4, 1844 - books.google.fr).

Selon Basile de Césarée, le fait que du Père est né le Fils se réfère à plusieurs passages dans les Écritures. Cependant, on ne trouve nulle part que le Fils est un engendré. «Car un enfant nous est né, un Fils nous a été donné, et on lui donne pour nom» non pas «rejeton», mais «messager du grand conseil», remarque Basile.

Amphiloque, dans son traité Contre les hérétiques, dit quelque chose très original. Il reconnaît qu’Abraham a accueilli la Sainte Trinité, sous la forme de trois anges, au chêne de Mambré. Quand Abraham était assis sous sa tente, il a vu trois hommes à venir. Les trois hommes étaient des anges. Les trois anges sont le type de la Trinité. Abraham a mangé avec les trois anges. Abraham de ce fait n’a pas seulement accueilli les anges, mais aussi le Christ lui-même. On ne rencontre pas ce commentaire chez Basile ou chez Athanase – Amphiloque est le seul à le présenter.

Basile de Césarée est le fondateur de l’expression «le mode d’existence» pour les personnes de la Trinité, mais Amphiloque d’Iconium est celui qui a véritablement développé cette expression théologique dans sa Lettre à Séleucos. Basile était le maître et Amphiloque le disciple.

Pour Amphiloque les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit concernent le mode d’existence ou de relation des personnes, contrairement à Eunome, qui manifestait que les noms déclaraient la substance de personnes. Le nom «Dieu», explique Amphiloque, «désigne le fait d’être»; «le Père désigne le fait d’être père de quelqu’un»; «le Fils désigne le fait d’être le Fils de quelqu’un» et l’Esprit désigne le fait d’être l’Esprit de quelqu’un. Leur être est «identique» et pour cela «ils ont une même substance». Amphiloque est parvenu à déclarer que la foi dans la Trinité Sainte ne signifie pas le renversement de la monarchie de Dieu ni l’introduction de deux ou trois dieux. Mais il n’aurait pas pu, selon nous, accomplir cela sans l’aide des écrits dogmatiques des Pères Cappadociens. Amphiloque joint dans sa théologie trinitaire le «commun des hypostases» de Basile, le regard de noms hypostatiques comme des «noms de relation » de Grégoire le Théologien, et la clarification apportée par Grégoire de Nysse que le Père est la «cause» de la divinité, tandis que le Fils et le Saint-Esprit sont «causés». Le concept de Trinité de Dieu selon Amphiloque d’Iconium repose sur les fondements suivants : i) Un et seul principe, l’hypostase de Dieu Père, ii) Identité de substance et d’action, iii) Distinction des personnes divines (Matthaios Mikropoulos, Les positions théologiques d’Amphiloque d’Iconium sur le débat trinitaire au IVème siècle, 2017 - theses.hal.science).

Le nom d'ange n'indique pas la nature d'un être, mais sa qualité d'envoyé ou d'interprète. Ce nom est donné dans l'Ecriture sainte aux Prophètes (Agg. I, 13), aux prêtres (Habach. II, 7), au précurseur du Sauveur, à S. Jean-Baptiste (Matth. XL, 10) et à ses envoyés (Luc VII, 24). Le Messie est appelé l'Ange de l'alliance (Malachie, III, 1), et l'Ange du Grand Conseil dans la version des LXX du prophète Isaïe. L'expression, l'Ange du Grand Conseil, ne se trouve pas dans le texte hébreu, ni dans la Vulgate qui se sert du mot consiliarius (J.B. Lefèbve, Le progrès indéfini en matière de religion, Le Contemporain: revue d'économie chrétienne, Volume 66, 1881 - books.google.fr).

Giorgio Moschetti, grec de Candie, était de l'ordre de Saint Basile résidant en Italie et envoyé en Grèce par le grand duc de Toscane. Le grand duc est un oiseau de nuit comme la chouette effraie.

La Vierge

Le premier regard de la Vierge Naissante, qui pose un premier estat en elle est envers Dieu : car, 1. Elle est née pour Dieu, & en une appartenance spe ciale à la sainte Trinité; elle a esté choisie entre toutes les creatures, aimée pardessus toutes, élevée sur toutes, comblée de graces plus que toutes, & destinée de Dieu pour commander à toutes; elle est née tres-agreable à cette glorieuse Trinité, tres-digne de son amour, & l'objet de sa divine complaisance le plus accomply qui fût, ou qui devoit estre, entre les pures creatures. Ô regard, ô amour de Dieu sur Marie naissante; qui est la source de toutes les graces & excellences ! 2. Dieu voulant créer l'homme, tint un conseil sur ce chef-d'œuvre de ses mains; lors qu'il dit: Faisons l'homme à nostre image & ressemblance: mais pour l'œuvre de nostre redemption, il a tenu trois hauts conseils: le premier a esté sur la Vierge, le second, sur l'Incarnation de son Verbe, & le troisiéme, sur sa Croix & la mort: Trinité de conseils, qui ont rapport les uns aux autres; car ainsi que la Vierge a esté toute pour porter le Verbe incarné, aussi ce mesme verbe fait chair s'est tout referé & consacré à l'holocauste de la Croix. Ô grandeur & profondeur des divins conseils sur ces trois grandsouvrages ! ô amour triomphant de la grandeur de Dieu, qui les a referez à nostre salut ! (François Bourgoing, Les Veritez et excellences de Iesus-Christ nostre Seigneur, Tome 4, 1666 - books.google.fr).

C'est sous la forme d'êtres humains que la "trinité" se montre à Abraham (image et ressemblance).

Dans Le Buisson Ardent, de Nicolas Froment (1476, cathédrale Saint-Sauveur, Aix-en-Provence), la Vierge (avec ses symboles : le buisson ardent et les roses) et l'Enfant Jésus se reflètent dans un miroir représentantleur rayonnement mutuel. Le symbole marial du «Speculum sine macula» se trouve dans de nombreux livres d'heures du XVIe siècle (ceux de Simon Vostre) et dans la décoration d'églises (cathédrale de Bayeux, Saint-Antoine de Compiègne) (Marie-Madeleine Martinet, Le Miroir de l'esprit dans le théâtre élisabéthain, 1981 - books.google.fr).

La Vierge Mère de Dieu, comme un miroir pur et sans tache, exprime en elle et rend les processions des personnes divines. J'ose affirmer que Marie, comme un miroir très-pur, présente et rend en quelque façon les processions mystérieuses de la très-sainte Trinité, parce que, premièrement, la Vierge sans atteinte a engendré et enfanté Dieu; et cela renferme l'ombre et l'image claire des origines éternelles (Pie IX) (Jean-André Barbier, La Sainte Vierge d'après les Pères, Tome 1, 1867 - books.google.fr, Andréa Gianetti da Salo, Le Rosaire de la tres-sacree Vierge Marie, 1606 - books.google.fr).

Le Buisson ardent, dans sa partie centrale, est consacré à la vision de Moïse, non pas telle qu'on la voit ordinairement avec Dieu dans le buisson, mais avec la Vierge à sa place. C'est là, ainsi que l'a établi M. Bouchot, la conception du Buisson ardent par les Victorins et le roi René, chanoine de Saint Victor de Marseille, avait adopté la formule victorine. A droite, Moïse, costumé en berger, très vénérable avec son beau visage de vieillard barbu, ôte sa sandale d'un geste familier et manifeste, par un mouvement du bras gauche, l'étonnement qui le saisit devant la vision. Son troupeau paît tranquillement auprès de lui. Sur un magnifique buisson de plusieurs plants de chênes verts et entrelacés de feuilles de ronces et de fleurs diverses, une Vierge tranquille aux vêtements modestes tient l'Enfant-Jésus dans ses bras. L'Enfant joue avec un miroir (BOUCHOT H., L'exposition des primitifs français. La peinture en France sous les Valois - Librairie des Beaux-Arts s. d., 1904) (Jean Arrouye, Ce qui coule de source dans le Buisson Ardent de Nicolas Froment. L’eau au Moyen Âge, 1985 - books.openedition.org).

Plusieurs campagnes furent menées dans les Abruzzes par le roi rené d'Anjou et le roi d'Aragon qui se disputaient la couronne de Naples. Ce dernier l'obtiendra en 1442 (Albert Lecoy de La Marche, Le roi René: sa vie, son administration, ses travaux artistiques et littéraires, Tome 1, 1875 - books.google.fr, fr.wikipedia.org - René d'Anjou).

De l'assimilation de l'arbre de Mambré au buisson ardent, il n'y avait qu'un pas. Selon une légende qui avait cours au IIe siècle de notre ère, le térébinthe devait son origine au bâton de l'un des trois anges hébergés par Abraham. Planté à Mambré, ce bâton était devenu l'arbre admiré de tout le monde, l'arbre auquel on pouvait mettre le feu, sans qu'il en reçût la moindre atteinte. Le térébinthe de Josèphe et le chêne de ce même historien et des apocalypses sont un seul et même arbre. L'anomalie de l'expression tient au désir d'accommoder à tout prix l'état actuel d'une tradition avec le récit biblique. De cet enchevêtrement de chêne et de térébinthe, il résulte que dès les premières années de l'ère chrétienne on a pris pour le chêne de Mambré, un térébinthe plusieurs fois séculaire des environs d'Hébron. Sinon, il est impossible de s'expliquer pourquoi les auteurs se seraient mis ainsi à la torture, de gaîté de cœur. Josèphe place le térébinthe d'Abraham à 6 stades de la ville d'Hébron, c'est-à-dire à 1.100 mètres environ, distance que l'on doit rejeter, si on identifie cet arbre avec le térébinthe que nous allons voir constamment apparaître du II au IVe siècle et qui mourra de vieillesse sous le règne de Constance. Celui-ci se trouvait à 2 milles romains au nord d'Hébron (3 kilomètres environ). Malgré cet écart dans l'évaluation des distances, il y a bien de la présomption en faveur de l'identité des deux térébinthes. Pour attirer l'attention des pèlerins du Ie siècle, il était nécessaire que cet arbre eût dès cette époque un âge avancé et des proportions respectables. Or entre Josèphe et Adrien, il ne s'est pas écoulé une cinquantaine d'années. Quelle modification notable un laps de temps aussi court peut-il apporter au développement d'un arbre géant ? Le campement d'Abraham où les apocalyptiques aimaient à amener leurs héros pour les retremper dans l'esprit du grand ancêtre et leur donner la clef des secrets célestes, devint un lieu exécré des Juifs au temps des Antonins. Un apocryphe judéo-chrétien, paru en 136, peu après la répression de la seconde révolte juive, n'y envoie plus son Baruch. Tout au plus, le visionnaire s'y fait acheter de l'encre et du parchemin pour écrire à Jérémie, car l'endroit n'est plus le chêne ou le champ fleuri, c'est le «marche des nations». Adrien, en effet, l'insurrection de Barkokeba une fois étouffée, avait inauguré au Térébinthe une grande foire par la vente des prisonniers juifs à des prix dérisoires. Par le choix de cet emplacement comme lieu de trafic et de réjouissance, cet empereur entendait paganiser un souvenir cher aux Israélites et donner une nouvelle satisfaction à l'hostilité que les Édomites nourrissaient à leur égard.

Le Terebynte de la sainte Vierge que l'on montrait au XVIIe siècle entre Jérusalem et Bethléem hérita du térébinthe d'Hébron sa propriété merveilleuse : «On a veu ce Terebynte renouveler le miracle du buisson ardent de Moyse, je veux dire qu'on l'a veu paroistre tout en feu sans brusler NAU, Voyage nouveau (1667-1673). La sépulture d'Abraham au chène de Mambré est aussi affirmée par le Testament d'Abraham (R. P. Abel, Mambré, Conférences de Saint-Etienne: ecole pratique d'etudes bibliques, Volume 1, 1910 - books.google.fr).

Le P. Boucher, qui alla en Terre-Sainte en l'an 1610, parle aussi de cet arbre, et dit qu'il restait toujours aussi branchu, quoique les pèlerins lui enlevassent une grande quantité de rameaux. Ainsi, ajoute ce religieux, la Vierge sainte communique ses grâces aux pécheurs et aux affligés sans diminution de sa grandeur et dignité; et n'est-ce point pour cette considération que Salomon fait parler la Vierge sacrée, en ses proverbes, disant : J'ai étendu mes branches comme le térébinthe (Henri De Guinaumont, La terre-Sainte, Tome 2, 1867 - books.google.fr).

Le putto du Guerchin pourrait être l'enfant Jésus : il n'a pas d'ailes, tant est que tous les putti aient des ailes.

Angle droit

Le rayon de lumière incident fait un angle droit avec sa réflexion. La face du crâne fait un angle droit aussi avec le petit côté du livre sur lequel est perché l'effraie.

Du pied de son bâton pastoral, l'évêque trace, dans la cendre, sur le pavé, l'alphabet grec et l'alphabet latin; le premier de l'angle gauche à l'angle droit; celui-ci de l'angle droit à l'angle gauche. Les deux alphabets forment la croix. Les quatre angles de l'Eglise sont les quatre parties du monde. L'alphabet représente les rudiments de la doctrine gravés dans les cœurs. L'évêque commence à écrire à l'angle gauche et continue vers l'angle droit : il a prêché d'abord à la Judée que l'on compare à l'angle gauche, à cause de sa perfidie; c'est aussi l'angle oriental, car Jésus, le véritable Orient, a pris naissance dans la Judée. L'angle droit, c'est l'Eglise à cause de sa sainteté; il est aussi l'angle occidental; car pour elle, le Christ, soleil de justice, est descendu dans la mort. L'autre alphabet commence à l'angle droit, à l'orient; et se termine au côté gauche, à l'occident. L'angle droit oriental, c'est l'Eglise assise à la droite de Dieu et communiquant la lumière aux fidèles. L'angle gauche occidental figure la synagogue qui reste dans l'infidélité, mais qui, au déclin du monde, se rapprochera du Christ après les nations.

Ici, Honorius d'Autun se jette dans une complication que la plupart des autres symbolistes ont évitée. Ils disent simplement que l'évêque passe de l'angle gauche à l'angle droit, parce que les Gentils furent préférés à la Synagogue; puis de l'angle droit à l'angle gauche, parce que le Peuple choisi fut ensuite réprouvé. Jacob, croisant ses mains sur Ephraïm et Manassé, prophétisait, selon le sentiment unanime des Pères, le mystère de cette substitution des nations payennes aux juifs incrédules.

Honorius d'Autun florissait à une époque où le symbolisme arrivait à la plénitude de son développement, aussi bien dans les monuments que dans les livre (Emile Godard, Cours d'archéologie sacrée, Première partie, 1856 - books.google.fr, fr.wikipedia.org - Honorius d'Autun).

Madonna della Tibia (Crognaleto) : lait, monnaie et corne d'abondance

Nel secondo caso ci troviamo di fronte ad un culto mariano, sviluppatosi nell'ambito di un diverso quadro di riferimento, collegato soprattutto alle credenze iatriche della medicina locale. Fino ai primi decenni del secolo scorso, nella giornata dell'8 settembre, la piccola chiesa rupestre, ma soprattutto la grotta ad essa retrostante, erano meta di pellegrinaggio soprattutto da parte delle puerpere affette da ipogalattia, le quali, confidando nel potere galattogeno della pietra, vi praticavano dei rituali a carattere litoterapico di sfregamento della roccia. In seguito, da un lato lo spopolamento di cui queste aree sono state vittime, dall'altro i nuovi rimedi farmacologici in materia di ipogalattia, nonché l'invenzione del latte artificiale, hanno, per così dire, "defunzionalizzato" il culto al punto da provocarne il totale abbandono da parte della popolazione (Rita Salvatore, Gli spazi sacri nel processo di construzione della identita locali, Sassi e templi: il luogo antropologico tra cultura e ambiente, 2003 - books.google.fr).

Cf. la vierge Marie allaitant son rejeton et le lait dans lequel est cuit le veau cuisiné pour la "trinité" en visite à Mamre.

La chiesetta della Tibia conserva il nome dell’antico abitato, Tibbla, già noto in un documento del 1130” non riportato e specificato. Il toponimo va ricollegato invece all’attività della trebbiatura effettuata davanti al sagrato dell’edificio sacro, come sottolinea anche il Camporesi, il quale ricorda opportunamente che le parole “tibbia, tibia, o trita” indicano “la trebbiatura effettuata generalmente coi cavalli”. Cfr. P. Camporesi, Alimentazione, folklore, società, p. 27, Parma 1980 (www.abruzzopopolare.com).

Le lait est le symbole de la maternité et du lien maternel. Il est aussi symbole d'abondance (la corne d'abondance provient de la chèvre nourrice de Zeus) et de richesse. Dans le Livre de l'Exode, le dieu unique du peuple juif avait promis à Moïse de mener son peuple «vers un pays ruisselant de lait et de miel», le lait est ici symbole d'abondance. On raconte que Héraclès nourrisson (alors Alcide) s'était jeté avec une telle soif sur le sein de la déesse Héra qu'une giclée de lait sortit et forma la Voie lactée. Cette tétée lui conféra l'immortalité et il y gagna son nom qui signifie Gloire d'Héra. Plus tard, il récupéra la Corne d'abondance, une corne perdue d'Amalthée qui avait nourri de son lait Zeus enfant (fr.wikipedia.org - Lait).

Une des cornes de la chèvre Amalthée qui nourrissait Jupiter, fut brisée accidentellement. Le dieu en fit présent à la nymphe qui le faisait boire le lait de l'animal, en lui promettant qu'elle se remplirait miraculeusement de fleurs et de fruits. C'est ce que contiennent effectivement bien des cornes d'abondance. Cependant, dans de nombreux cas, elles ont été remplacées par des pièces de monnaie, souvent accompagnées de bijoux, médailles et autres chaînes d'or (Philippe Hamon, L’or des peintres: L’image de l’argent du XVe au XVIIe siècle (2010), 2019 - books.google.fr).

Les médailles d'argent de Trajan Dèce et de l'impératrice Salonine, qui appartiennent aux derniers temps de l'empire, signalent une triste modification dans les attributs de la déesse Abondance. En effet, les fleurs et les fruits de la corne sont remplacés par des pièces de monnaie (Dictionnaire de l'Academie des beaux-arts, Tome 1, 1858 - books.google.fr).

Comme Junon moneta, la vierge Marie, reine et mère, est dispensatrice de l'abondance. Les reines terrestres prennent le relai comme Anne d'Autriche pour qui Le Sueur peint une Junon qui commande au génie de la Libéralité de verser un cornet d'abondance sur Carthage. Marie de Médicis assure l'abondance monétaire dans deux tableaux de Rubens Couronnement et Félicité de la Régence (Philippe Hamon, L’or des peintres: L’image de l’argent du XVe au XVIIe siècle (2010), 2019 - books.google.fr).

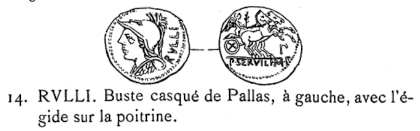

Au Nord, c'est Crognaleto

CROGNALETO - REGIONE V (PICENUM). Ripostiglio di monete consolari d'argento. Lungo il corso superiore del Vomano, nel comune di Crognaleto, in prov. di Teramo, dove passava il ramo della Salaria che da Amiternum tendeva ad Hadria ed Interamnia, nella costa detta della Tibia, vicino alla chiesetta denominata Madonna della Tibia, un certo Achille di Giorgio trovò un deposito composto di 167 monete di argento della repubblica romana. Esso fu certamente nascosto ai primi moti che precedettero la guerra sociale, poichè i tre monetieri del primo anno della guerra, L. Pisone Frugi, D. Silano e Q. Tizio (Momms.-Blacas, nn. 212, 213, 214) non vi appariscono punto, e la serie si ferma a P. Servilio Rullo (n. 211). Nel seguente catalogo si omette il grado di conservazione per i denari che sono stati già, sotto questo rispetto, definiti co' depositi di Maserà (Notizie 1883, pag. 233) e di Taranto (Notizie 1898, pag. 294).

La piccolezza di questo tesoro, e quindi lo scarso numero con cui le specie vi sono rappresentate, nonchè la mancanza di molte altre specie vietano di ripigliare in esame, con la guida di esso, la distribuzione cronologica dei monetieri che furono preposti alla zecca di Roma dal tempo dei Gracchi alla guerra sociale.

La particolarità più notevole di questo ripostiglio è la parte, che i quinari hanno avuto nella sua composizione, essendovi oltre 6 quinari primitivi (n. 2, 14) anche i vittoriati quinari C. Egnatuleio (n. 184), P. Sabino (n. 185) e C. Fundanio (n. 196). Questi tre ultimi, avendo un medesimo grado di conservazione, meritano di esser ravvicinati, e di formare intorno al denaro di C. Fundanio un solo gruppo, unitamente ai quinari di T. Cloulio (n. 183), che sono rimasti anch'essi senza denaro, dopo che questo, per le scoverte di Riccia, Maserà e S. Giovanni Incarico, ha dovuto migrare assai più indietro (G. de Petra, Crognaleto, Notizie degli scavi di antichità, Atti della Accademia nazionale dei Lincei, 1901 - books.google.fr).

D'autres trésors furent découverts s'arrêtant à la même période comme celui de Riccia (Campobasso) découvert en 1873 (R. Garrucci, Nuovo ripostiglio di monete familiari, Periodico di numismatica e sfragistica per la storia d'Italia, Volume 5, 1873 - books.google.fr).

Pour les opérations de la guerre entre Pyrrhus et Rome, Crognaleto se trouve trop au Nord pour qu'il ait servi de refuge aux Samnites alliés du roi d'Epire à cette époque.

Les Vestini, Praettuti, Marsi, qui avaient été soumis par Rome dans les années passées, lui servaient d'ailleurs d'auxilliaires. Crognaleto se trouve dans leur région (Fouad Sabry, Victoire à la Pyrrhus: Triomphes stratégiques, bilan tactique, dévoilement des coûts de la conquête, traduit par Nicholas Souplet, 2024 - books.google.fr).

La Vie de Pyrrhus écrite par Plutarque, les periochae de Tite-Live et les abréviateurs latins de l'histoire romaine ont pour point commun de ne mentionner aucune défaite romaine subie au cours de cette période contre les peuples italiques. Les revers militaires de Rome sont présentés dans une logique d'affrontement avec le roi d'Épire, qui incarne cette coalition. Néanmoins, le récit de Zonaras mentionne explicitement une défaite romaine contre les Samnites en 277, absente des autres récits. L'historiographie antique a donc seulement mis en scène l'échec militaire des Romains contre Tarente, puis contre Pyrrhus (Mathieu Engerbeaud, Rome devant la défaite (753-264 avant J.-C.), 2021 - books.google.fr).

Zonaras fournit un récit alternatif de la création de la solde. durant une campagne contre les Èques, les soldats romains auraient assassiné leur commandant en chef Postumius parce qu'il leur refusait l'accès au butin. Face à une recrudescence des attaques ennemies, les mutins auraient ensuite repris les armes pour Rome. les sénateurs auraient donc finalement décidé de les récompenser en créant la solde. La comparaison des données de Zonaras et de Tite Live permet de rapporter les événements à l'année 414 av. J.-C. la version de Zonaras n'est en général pas prise en considération par les commentateurs modernes, sans doute parce qu'E. Pais a montré qu'elle calquait un épisode de la guerre sociale (Clara Berrendonner, Le peuple et l’argent: Administration et représentations du Trésor Public dans la Rome républicaine (509-49 av. J.-C.), 2022 - books.google.fr, Camille de Tournon, Études statistiques sur Rome et la partie occidentale des états romains, Tome 1, 1855 - books.google.fr).

Selon une définition large (qui est en même temps précise et légale), l'Italie avait présenté pendant longtemps un double aspect : d'un côté, les communautés appartenant à la République romaine ; de l'autre, les alliés autonomes. En 91, les populations des Abruzzes firent sécession et créèrent une «Italia» fédérale, accompagnée d'une rébellion depuis le Picenum jusqu'en Samnium et en Lucanie. D'où une guerre meurtrière, annonçant toute une décennie de chaos, car le conflit civil prit la suite du Bellum Italicum. Et, bien -que le règlement final ait accordé aux rebelles italiques - et en fait à toute l'Italie au Sud du Pô - le droit de cité romaine, il n'y avait pourtant pas de concorde, pas de sentiment d'unité ou d'identité à travers la péninsule, et peu de fidélité ou de confiance envers le gouvernement romain. A Rome, on parlait haut et fort de «tota Italia». Une aspiration, mais non une réalité (Ronald Syme, Salluste. Besançon : Université de Franche-Comté, 1982 - www.persee.fr).

La guerre sociale, ou guerre marsique ou encore guerre italique, oppose la République romaine et les alliés italiens entre 90 et 88 av. J.-C. Elle éclate à la suite de l'assassinat du tribun de la plèbe Livius Drusus en octobre 91 av. J.-C., alors qu'il tentait de faire obtenir la citoyenneté romaine aux Italiens alliés de Rome. À la suite de cette guerre, l'Italie romaine est unifiée administrativement sous un régime juridique, et tous les hommes libres obtiennent la citoyenneté romaine.

Le Marse Quintus Pompaedius Silo, porte-parole de la péninsule dans les négociations avec Livius Drusus (95 av. J.-C.) et le Samnite Caius Papius Mutilus dirigent le mouvement. Les diverses cités italiques, pour prévenir toute défection, se livrent des otages. À Asculum, dans le Picénum, le préteur Servilius, qui avait brutalisé les habitants et cherché à les intimider par des menaces, est mis à mort avec tous les Romains présents dans la ville. Le mouvement se développe dans les Apennins central et méridional, où les revendications politiques se doublent d’une haine nationale héréditaire contre les Romains. Les Marses, les Péligniens, les Vestins, les Marrucins et les Picentins au nord; les Lucaniens, les Apuliens, les Frentans, les Hirpins, la colonie de Venusia et les Samnites au sud. Tout le Centre et le Sud de l’Italie jusqu’au Métaure à l’est, à la baie de Naples vers l’ouest, se trouvent en insurrection. Les cités grecques au sud et au nord, Étrusques, Ombriens et Gaulois restent provisoirement dans l’expectative, de même que certains membres des peuples coalisés (fr.wikipedia.org - Guerre sociale (Rome)).

A la nouvelle des premiers succès obtenus par les confédérés, tout le sud de l'Italie se déclara pour et des soulèvements partiels eurent lieu dans l'Étrurie, qui jusqu'alors avait paru indifférente à ce grand mouvement.

Firmum devint le centre des opérations de Cn. Pompée; position avantageuse, qui séparait les Picentes des Ombriens, et les empêchait de se porter mutuellement secours. Trois chefs des confédérés se réunirent contre lui : Judacilius avec les Picentes, Vettius Scaton avec une division marse, et T. Lafrenius, à la tête d'un corps de Latins ou d'Italiotes. Une bataille fut livrée auprès du mont Fiscellus, sur la limite du Picenum, de la Sabine et de l'Ombrie; les alliés furent vainqueurs et obligèrent Pompée à se renfermer dans Firmum (Prosper Mérimée,Guerre sociale, Tome 1, 1844 - books.google.fr).

C'est à Ascoli qu'éclatèrent les premiers troubles de la guerre sociale. Peut-être cette obstination est-elle moins due à l'attachement des Picentins aux Samnites qu'à la présence parmi eux d'éléments gaulois (Ettore Pais, Des origines à l'achèvement de la conquête (133 avant J.-C.), Tome 1, 1940 - books.google.fr).

Claude Nicolet (Le stipendium des alliés italiens avant la guerre sociale, Papers of the British School at Rome, 46, 1978, p. 1-11) a bien montré que les Italiens continuèrent pour leur part à verser des contributions (stipendia) pour l'entretien des contingents qu'ils fournissaient à Rome, et que cette situation provoqua un ressentiment qui fut une des causes de la Guerre sociale (Jérôme France, Deux questions sur la fiscalité provinciale d'après Cicéron Ver. 3,12, La Sicile de Cicéron: lectures des Verrines, 2007 - books.google.fr).

Le mont Fiscello est l'un des contreforts du Gran Sasso d'Italia, entre le territoire des Vestins Cismontani et celui des Vestins Transmontani. Silius Italicus associe donc, pour activité essentielle, l'élevage aux Vestins, en mentionnant deux communautés, l'une de Cismontani, Aveia, l'autre de Transmontani, Pinna, et un pâturage d'altitude, situé entre les uns et les autres. Par ailleurs, une notice de Vitruve (VIII, III, § 5) peut faire allusion à un culte des eaux médicinales, et renvoie en tout cas à des pratiques thermales (Emmanuel Dupraz, Les Vestins à l'époque tardo-républicaine. Du nord-osque au latin, 2010 - books.google.fr).

C'étaient, entre autres, les collines ondulées de l'Etrurie du sud et du Latium, formées de tuf volcanique; les ramifications des montagnes dans le Picenum, le Samnium, la Lucanie, et bien d'autres régions plus hautes, et s'élevant jusqu'à huit cents à mille mètres. Des forêts de chênes couvraient les flancs des monts les moins élevés; des hêtres et des pins se trouvaient sur ceux de mille cinq cents à mille six cents mètres, et cela avec beaucoup plus d'abondance qu'aujourd'hui. Par ailleurs une bonne partie des montagnes, surtout de l'Apennin, ayant un sol escarpé et rocheux, ne pouvait servir qu'au pâturage qui, dans ces hautes régions comme dans les Alpes, a lieu seulement aux mois d'été. Le transport régulier des troupeaux de boeufs et de moutons, d'après les saisons, tel qu'il se pratique aujourd'hui, avait lieu déjà dans l'antiquité, par exemple entre le Samnium et l'Apulie (Heinrich Kiepert, Manuel de géographie ancienne, traduit par Emile Ernault, 1887 - books.google.fr).

Vacune étoit le nom de la Déese des hommes libres, & des gens oisifs. On pretend que c'étoit Diane, ou Cerès, ou Venus, ou la Victoire. Mais Varron soutient que c'est Minerve, parce que l'étude de la Sagesse est la chose du monde qui demande le plus de loisir. Elle étoit adorée particulierement dans le pays des Sabins; & elle avoit un Temple & un Bois, que Pline appelle Vacuna nemora, sur le Mont Fiscellus, près des sources de la Riviere Negra, ou Nar (Dacier et Sanadon, Oeuvres de Quintus Horatius Flaccus, Tome 7, 1735 - books.google.fr).

Le scoliaste d'Horace, Porphyrion, écrit: Vacuna in Sabinis dea hanc quidam Bellonam, alii Minervam, alii Dianam... La phrase est tronquée, mais Acron supplée : putaverunt, nonnulli etiam Venerem esse dixerunt, sed Varro in primo rerum divinarum Victoriam... (Scol. d'Horace. Porphyrion, Ep., I, 10, 49.). Que le culte de Vacuna fût fort répandu dans toute la Sabine, nous en avons des témoignages sûrs. D'abord, deux inscriptions en l'honneur de cette déesse, qui ont été trouvées à Poggio Fidoni, à neuf kilomètres au sud-ouest de Rieti, l'antique Reate. Puis le texte de Pline, qui place également aux environs de Reate, mais à quelque distance au nord-est de cette ville, dans la vallée supérieure de l'Arens (aujourd'hui Velino), des bois de Vacuna (Pline, Hist. Nat., III, 12: «Sabini... Velinos adcolunt lacus, roscibus collibus. Nar amnis exhaurit illos sulpureis aquis Tiberius ex his petens, replet e monte Fiscella Arens juxta Vacunae nemora et Reate»). L'indication qu'il en donne correspond assez bien à la région du village actuel de Bacugno, qui peut-être a tiré du nom de ces bois celui qu'il porte lui-même. On y a trouvé, en effet, une inscription portant ex-voto à Vacuna. Une autre provient des ruines de Cures. Enfin, l'on peut citer le village de Vacone, non loin de Poggio Mirteto. Il y existe des ruines d'un temple que l'on a cru pouvoir attribuer à Vacuna. Ovide nous apprend qu'à Rome même son culte n'était point négligé et que l'on célébrait en son honneur certaines cérémonies. Mais il ne manque pas de les qualifier d'antiques. Le feu était l'un des éléments de ce culte. Devant le foyer, les assistants se tenaient debout ou assis :

Ante focos olim longis considere scamnis

Mos erat, et mensae credere adesse deos.

Nunc quoque cum fiunt antiqua sacra Vacunae,

Ante Vacunales stantque sedentque focos (Fastes VI, 307).

(André Baudrillart, Les divinités de la victoire en Grèce et en Italie d'après les textes et les monuments figurés, 1894 - books.google.fr).

Vacuna apparaît au 9 juin des Fastes d'Ovide.

[6, 305] Autrefois c'était l'usage de s'asseoir ensemble, sur de longs bancs, devant le foyer. On croyait que les dieux, pendant le repas, étaient présents; et maintenant encore, quand on célèbre les fêtes de l'antique Vacuna, on se tient, soit debout, soit assis, devant le foyer de cette déesse. Quelque chose du vieil usage s'est conservé jusqu'à nos jours; [6, 310] on présente à Vesta, sur un plat purifié avec soin, les mets dont on lui fait offrande (bcs.fltr.ucl.ac.be - Ovide, Fastes, Livre VI).

Les flûtes et Minerve sont dans ce même livre au 13 juin.

Cf. Varron, Économie rurale, II, 3, 3 : Au contraire [de la race ovine], la race caprine est plus mobile ; et voici ce que Caton écrit sur leur vélocité dans son livre des Origines : “Sur le Soracte (et) le Fiscellus, il y a des chèvres sauvages qui, sautant d’un rocher, font des bonds de plus de soixante pieds” Car les brebis que nous faisons paître sont issues de brebis sauvages; de même, les chèvres que nous élevons descendent de chèvres sauvages, et c’est d’elles que l’île de Caprasia, voisine de l’Italie, tire son nom» (traduction Ch. Guiraud, CUF) (Meulder Marcel A. J., L’équipement de Junon à Lanuvium est quadrifonctionnel, Dialogues d'histoire ancienne, 2016 - shs.cairn.info).

"fiscella" : petit panier, diminutif de "fiscus", panier et panier où l'on mettait de l'argent (Louis Quicherat, Thesaurus poeticus linguae latinae: in quo universa vocabula a poetis latinis usurpata collegit, digressit, 1865 - books.google.fr).

Le consulaire Sex. Caesar, chargé du blocus d'Asculum et, le long du rivage adriatique, cherche à prendre les Marses à revers, par le pays des Vestini, dont une partie, autour de Pinna, n'avait point démenti son attachement à Rome. Il délivre les Pinnenses et inflige à leurs assiégeants une correction meurtrière le chef des Alliés, Scato, fait prisonnier, est transpercé d'un coup d'épée,par l'esclave qui l'accompagnait, sous les yeux de son escorte romaine; 8.000 d'entre eux avaient succombé sur place; et la plupart des fuyards périrent sur les chemins désolés du retour, dans les rigueurs d'une saison et d'une contrée qui ne leur laissaient que les glands des forêts subsistance (janvier 89). A la même époque, un autre détachement des Alliés, ignorant encore avec quelle facilité les bienfaits de la loi Iulia, conjugués avec les exécutions prescrites par les légats sénatoriaux, avaient rétabli la paix chez les Ombriens et les Étrusques, avait tâché, au cœur de l'hiver, et par des sentiers de montagne, de leur tendre la main. Ces malheureux, au nombre de 4.000, avaient témérairement gravi les pentes du Mons Fiscellus : au col, ils furent aveuglés par les tourbillons d'une tempête de neige et raidis par le gel contre les rochers et les arbres auxquels ils avaient demandé un inutile abri. De son côté, Caton s'était associé à l'offensive de Strabo, et, marchant en direction du Lac Fucin, il avait eu la chance de tomber à l'improviste, avec ses légions consulaires, sur le camp des Marses : il fut frappé à mort à la fin de sa victoire (Gustave Bloch, Jérôme Carcopino, La république romaine de 133 avant J.C. à la mort de César, Tome 2 de Histoire romaine, 1929 - books.google.fr).

Carte de la Sabine de 1617 - Maria Carla Spaldoni, I Sabini popolo d'Italia: dalla storia al mito, 2016 - books.google.fr, www.ideararemaps.com

Selon Denys d'Halicarnasse, "à ce qu'on dit, à Dodone c'était une colombe perchée sur un chêne sacré qui prophétisait, alors que chez les Aborigènes c'était un oiseau envoyé par la divinité, portant chez eux le nom de picus et chez les Grecs celui de dryokolaptès, qui, posé sur une colonne de bois, remplissait la même fonction." Voilà notre attention de nouveau attirée vers Dodone ! La fonction oraculaire de l'antique oiseau divin, le pivert, dont le culte comme celui de la colombe — se retrouve en Crète et en Arcadie, semble avoir été accaparée en Italie par Mars ou son avatar Picus - le dieu au lituus, comme la colombe l'avait été à Dodone par Zeus. La colonne de bois égéenne perchoir habituel des divinités - oiseaux crétoises, transformée par la forestière Dodone en chêne prophétique, s'est en Italie amincie en «lance de Mars». Quant au pivert, anthropomorphisé en Picus comme la colombe en prêtresse il est absorbé par la puissante personnalité du dieu italique, mais nous le retrouvons curieusement posé sur la hampe des Sabins entraînés par un uer sacrum dans le Picenum. Or, en intervertissant simplement les deux chiffres proposés par les manuscrits de Denys d'Halicarnasse pour les distances séparant de Réate les villes aborigènes de Batia et de Tiora-Matiene, nous croyons pouvoir avec vraisemblance identifier cet oracle de Mars, déjà disparu au temps d'Auguste, avec le lieu dit à cette époque ad Mariis, situé au-delà du uicus Badies (cf. Batia), dans le Fiscellus mons qui porte aujourd'hui le nom éloquent de Monte della Sebilla ! Cet endroit se trouve comme par hasard aux confins de la Sabine et du Picenum. Au demeurant, les toponymes illyriens ne manquent pas dans la liste des cités aborigènes dressée par Denys d'après Varron : les monts Cérauniens existaient aussi en Épire, où vivait un peuple appelé Cerauni; Corsula porte le nom d'une île yougoslave et Lista rappelle la Lissa dalmate. N'est-il pas symbolique que les Aborigènes aient sanctifié l'île errante du lac de Cutilia et qu'ils aient accueilli à cet endroit leurs frères errants les Pélasges ? Dans ces conditions, nous croyons que l'hypothèse d'A. Piganiol, vieille d'un demi-siècle et par suite forcément vieillie sur bien des points, n'est cependant pas dans son principe dénuée de tout fondement, quand il voit dans les Aborigènes de la tradition des «Sabins archéologiques» disons des proto-Sabins, en tout cas des Indo-Européens ! S'ils sont venus, comme tout semble l'indiquer, de la côte opposée, avec ou un peu avant les Pélasges, Denys, en les appelant des Grecs, et Caton, en affirmant l'origine «lacédémonienne» des Sabins, commettent un abus d'expression, non un mensonge. Et la vieille querelle entre les historiens partisans ou adversaires du Sabin Tatius pourrait bien n'être qu'une fausse querelle, si ce «Sabin» n'en était pas un au sens historique du terme, mais le chef mythique de ces Sacranes (les gens «consacrés» par le uer sacrum) qui chassèrent Ligures et Sicules du Septimontium. Les traditions offrent maints exemples de ces doublets. La fameuse «composante sabine» qu'on s'obstine à vouloir isoler aux temps romuléens de la civilisation latiale ne serait finalement qu'une composante proto-sabine, une couche répandue aux temps proto-historiques quand les Aborigènes de Réate, peut-être euxmêmes poussés par de nouveaux-venus descendus d'Amiternum, reprirent, après une longue halte en haute Sabine, leur marche transversale pour déboucher enfin sur le littoral de la mer Tyrrhénienne, comme le firent plus tard, en Campanie et ailleurs, les peuples sabelliques. Une urne-cabane a été découverte à Réate et plutôt de supposer l'improbable venue d'un groupe latin dans cette région, il est plus naturel de faire confiance à la tradition. D'autant plus que lorsque celle-ci rapporte la conquête de Tibur par les Aborigènes, l'archéologie confirme l'occupation de cette ville par des éléments venus de Sabine, peut-être de Réate même, qui pourraient bien être les mêmes que ceux qui occupèrent l'Esquilin. Quoi qu'il en soit, leur descente — leur uer sacrum fit grand bruit; et c'est assez normal si l'on veut bien admettre que pareille expansion, fondée sur la dynamique du uer sacrum , était une nouveauté inconnue en Italie. Ni les Ombriens, ni les Sicules, ni les Ligures ne possédaient ce mécanisme d'expulsion, les uns parce qu'ils étaient trop primitifs, les autres parce qu'ils étaient trop dispersés sur des territoires immenses. Cette «guerre générale» dont parle Denys à la fin du chapitre cité, ce n'est pas une quelconque «guerre de cent ans» mythique, c'est l'effervescence générale des populations apennines, qui se poursuivit jusqu'à l'époque historique et dont le uer sacrum des Mamertins est le dernier sursaut. Étrusques et Grecs durent reculer devant cette puissance fluide descendue des montagnes comme une coulée de lave et les Romains eurent bien du mal à l'endiguer. Mais les premiers à en avoir subi les effets furent les peuples les plus proches des Aborigènes de haute Sabine, les Ombriens et les Sicules. Les premiers eurent toujours la possibilité de se réfugier au plus profond de leurs montagnes; mais des toponymes, comme celui du fleuve Umbrone, montrent que leur aire d'extension était jadis beaucoup plus grande qu'à l'époque historique (Paul Marius Martin, Contribution de Denys d'Halicarnasse à la connaissance du uer sacrum, Latomus, Volume 32, Numéro 1, 1973 - books.google.fr).

Nec timet, nec horret

elle ne craint pas, elle n'est pas effrayée : cf. la chouette effraie (orfraie + effrayer).

Apud mortem non est acceptio personarum, nec miseretur pupillo, nec defert seniori, nec timet potentem, nec veretur nobilem, nec horret pauperem aut ignobilem: nec dimittit divitem aut potentem; nec contemnit infirmum aut debilem, nec evitat fortem, nec parcit sapienti, nec insipienti. (S. Antonin, Summa) (La mort ne fait pas acception de personnes; elle n'a ni pitié pour l'orphelin, ni déférence pour le vieillard, ni crainte du grand, ni respect pour le noble, ni horreur du pauvre ou du roturier; elle ne ménage ni le riche ni le puissant; elle ne dédaigne ni l'infirme ni le faible; elle n'évite pas le fort; elle n'épargne ni le sage ni l'insensé) (Gérard Rouquette, Aurifodina universalis: Mine d'or universelle des sciences divines et humaines, théologiques et philosophiques, Tome 5, 1866 - books.google.fr).

Antonino Pierozzi de Forciglioni, plus connu comme saint Antonin de Florence, né en 1389 à Florence, religieux italien entré dans l'ordre dominicain en 1405, archevêque de Florence de 1446 à sa mort, le 2 mai 1459 à Montughi, est un représentant du courant dominicain réformateur dit «de l'observance». Il écrit également des manuels pour les confesseurs, des manuels de morale pratique, une série de chroniques historiques et une Summa moralis, un traité de théologie morale et pratique sur toutes les questions de la société de son temps (fr.wikipedia.org - Antonin de Florence).

Le Tractatus de emptione et venditione du franciscain languedocien Pierre de Jean Olivi (ou Olieu) influence Bernardin de Sienne et Antonin de Florence, les deux grands penseurs de l'économie du Quattrocento (Patrick Gilli, La place de l'argent dans la pensée humaniste italienne, L'argent au Moyen âge, 1998 - books.google.fr).

Si saint Antonin de Florence est moins original qu'Olieu, auteur le plus marquant de la fin du XIIIe siècle, il a le mérite d'exceller dans le concret : il connaissait fort bien les conditions de travail et la pratique des affaires à Florence. S'il ne faut pas oublier des Allemands comme Jean Nider et Conrad Summenhart, continuateurs dans une certaine mesure d'Henri de Langenstein (mort en 1397), il faut surtout évoquer le cardinal Cajetan (1468-1534) dont les commentaires sur la Somme théologique de saint Thomas sont loin d'être indifférents à l'économie politique.

Afin de reconnaître la licéité du commerce, il fallait justifier l'excédent qu'il produisait. Et l'on ne pouvait y parvenir qu'à travers deux voies. La première, propre aux conservateurs, justifiait cet excédent comme un service utile rendu par le marchand à travers son activité – comme le fait saint Thomas en le définissant «stipendium laboris». L'autre voie, inaugurée par les franciscains, le décrivait à travers l'analyse de la valeur de la marchandise et du prix, liée à l'activité du commerçant, avec en conséquence le droit au «lucrum» – gain équitable et juste prix. L'équation «valeur égal prix» est posée afin que soit déterminée la valeur économique. Pierre de Jean Olivi introduit le concept de l'utilité objective de la marchandise et celui de son utilité subjective, reliée aux manques; de leur fusion naît la théorie du prix équitable. La valeur naturelle ou ontologique des choses dépend de leur entité, alors que la valeur économique découle de l'usage que nous en faisons – «valor usus» – valeur d'usage, pour signifier qu'elle dépend des usages humains, qu'on ne doit pas opposer à la «valeur d'échange», qui au contraire dépend de ces usages. Parce qu'elle est fondamentale, la valeur d'usage donne le ton à l'économie. L'attention d'Olivi, donc, est centrée sur la valeur d'usage et sur l'utilité qui profite à la communauté. Ainsi, la première place est occupée par la communauté et par les bénéfices qu'elle en tire. Une marchandise vaut donc plus qu'une autre en fonction de la réponse aux besoins de la communauté, qui assume pour la première fois le rôle de protagoniste. L'évaluation est faite à la lumière de ses qualités intrinsèques et de l'usage que la communauté peut en faite, dans le contexte du besoin que l'on a et de ses manques, dans le cadre de la désirabilité (Orlando Todisco, L'être comme don et la valeur-lien : la pratique économique franciscaine du solidarisme, Pauvreté et capitalisme: comment les pauvres franciscaines ont justifié le capitalisme et le capitalisme a préfére la modernité, 2008 - books.google.fr).

Les monnaies antiques au XVIIe siècle

Rome est le centre du commerce européen des antiquités dès la fin du XVe siècle. Au XVI-XVIIe siècles, l'Italie est au centre du commerce des monnaies antiques.

Claude Le Ménestrier, en contact avec Peiresc, est attaché à la maison de Franceco Barberini. C'est un connaisseur des objets anciens et des monnaies qui s'est fait une réputation auprès des amateurs européens. Il court les marchés de Rome, et voyage peu. (Jérôme Cotte, Du trésor au médaillier, Bibliothèque des Chartes, 1996 - books.google.fr).

Dans la correspondance de Peiresc, il est question, avec Ménestrier, de 30 "pieces de poids marquées de leur valeur", antiques, en provenance de l'Aquila dans les Abruzzes (lettre du 25 décembre 1634); et du cardinal Acquaviva, archevêque de Naples mort en 1612, collectionneur et de son vicaire Pietro Antonio Guiberti (lettre du 28 octobre 1627) (Philippe Tamizay de Larroque, Lettres de Peiresc, Partie 5, 1894 - books.google.fr).

Claude Le Menestrier, antiquaire français (l'emblématiste Claude-François Ménestrier est son petit-neveu 1631-1705), né à Vauconcourt (près de Jussey), mort à Rome en 1639. Considérant son goût pour les antiquités, le cardinal Francesco Barberini lui accorda sa protection, et le nomma bibliothécaire de sa collection. Il entretint des rapports suivis avec Girolamo Aleandro (1574-1629), autre antiquaire attaché à Barberini, et avec les frères Pierre-François et Philippe Chifflet (1592-1682; 1597-1663) (Pascale Hummel, Traité sur l'éducation humaniste (1632-1633) de Gabriel Naudé, 2009 - books.google.fr).

Né à Vauconcourt près de Jussey en Bourgogne, il resta attaché à ses origines malgré une carrière essentiellement romaine puisqu’il devint chanoine de sainte Marie-Madeleine de Besançon et correspondit avec les frères Chifflet, ses compatriotes. "L'homme qui à Rome faisait parler les pierres". Ainsi fut présenté le talentueux Claude Ménestrier dans l’épigramme latine composée par Gabriel Naudé pour accompagner son portrait peint pour le palais romain de Cassiano dal Pozzo. Selon la mode à la fois picturale et littéraire des portraits savants, le grand collectionneur avait constitué dans sa demeure une assemblée érudite à laquelle Claude Ménestrier eut l’honneur de participer. Sous le pon tifi cat d’Urbain VIII Barberini, le bisontin Ménestrier, correspondant de N. C. Fabri de Peiresc, fut à la fois un collectionneur et un marchand très bien introduit dans le milieu romain des amateurs d’antiques et un savant antiquaire comme en témoignait la présence de son effigie dans la collection de portraits d’érudits de Cassiano dal Pozzo. Aujourd’hui méconnu, Claude Ménestrier fut un personnage important dans l’histoire des relations érudites franco-italiennes du premier Seicento. Par la place qu’il occupa dans le cercle des Barberini, par son rôle auprès de Peiresc ainsi que par ses travaux et ses recherches, il contribua à la circulation des connaissances antiquaires entre les deux pays.

Grâce à des connaissances sans doute acquises sur le terrain et aux relations qu’il avait réussi à nouer avec des personnages influents de la cour de Rome, Claude Ménestrier put constituer un cabinet fort intéressant. Il se lia d’abord au romain sans doute le mieux à même de l’aider dans cette voie, l’un des meilleurs connaisseurs des réseaux érudits et artistiques des deux premières décennies du XVIIe siècle, Girolamo Aleandro. Introducteur de Cassiano dal Pozzo à Rome et secrétaire aux Lettres latines du cardinal-neveu Francesco Barberini, ce dernier fut l’un des membres fondateurs de la célèbre Academia degli Umoristi, le plus important des correspondants italiens de Peiresc et l’auteur d’un ouvrage interprétant un marbre hellénistique publié à Rome en 1616 et à Paris en 1617, signe de son succès. Claude devint vite «son antiquaire» et se présenta ainsi à Peiresc en 1622 à Paris. [...] Ce fut par Ménestrier qu’Aleandro avait obtenu les poids antiques de bronze tant convoités par Peiresc, grand amateur de métrologie. Au printemps 1625, Girolamo Aleandro les avait offerts à son ami provençal pendant son séjour en France dans la légation a latere du cardinal Francesco Barberini en guise de cadeau à la fois personnel et diplomatique (Sabine du Crest, L’homme qui faisait parler les pierres, Le Français Claude Ménestrier, dans la Rome des Barberini. Claude-François Ménestrier, Les jésuites et le monde des images).

Surnommé le "Prince des Curieux", Peiresc collectionna de nombreux dessins d'antiquités diverses qu'il faisait exécuter en France et en Italie, surtout par l'intermédiaire de Cassiano dal Pozzo. Il eut recours à Rubens, Nicolas Poussin, Claude Ménestrier, Mathieu Frédeau, parmi les plus connus. De son voyage en Italie de 1599 à 1603, il garda des liens avec les plus prestigieux savants, Vincenzo Pinelli, Francesco Gualdo à Padoue, Girolamo Aleandro, Luigi Pasqualini à Rome. En 1622, il connut Rubens et en 1625 reçut chez lui, à Belgentier, la délégation du cardinal Barberini, dont dal Pozzo, son ministre, et Louis d'Aubéry faisaient partie. Depuis ce moment-là sa correspondance scientifique avec dal Pozzo traitait des sujets les plus divers et en particulier des vases qu'il recherchait sans relâche (Jacqueline Bisconti, De l'album Baldinucci à l'album Peiresc, Les Cahiers de l'Humanisme: T.3-4 - 2002-2003, Volumes 3 à 4, 2004 - books.google.fr).

Peiresc appartient à ce moment qui voit à la fois se maintenir la prophétie de «l'Empereur des derniers jours», s'affirmer le rêve impérial échu à la France et favoriser l'élaboration d'une revendication de la prééminence française dans le Levant. Cette dernière aboutit à des projets de guerre contre les Turcs depuis que la reconquête de Constantinople a pris la place de la Terre sainte dans l'imaginaire chrétien.

Peiresc est en correspondance avec l'ambassadeur Savary de Brèves auprès de la Sublime Porte (1592 - 1605), qui, après avoir louer l'alliance de la France avec la Porte, entre dans les projets de croisade militaire contre les Ottomans (Anne-Marie Cheny, Une bibliothèque byzantine: Nicolas-Claude Fabri de Peiresc et la fabrique du savoir, 2015 - books.google.fr).

La correspondance entre Peiresc et les frères Dupuy (de 1617 à 1637) mentionne souvent le duc de Nevers qui, entre 1609 et 1622, se proposa, en tant qu'héritier des Paléologues, de reconquérir la Morée (Grèce) et Constantinople (Tamizey de Larroque, Lettres de Peiresc aux frères Dupuy, Tome 2, 1890 - books.google.fr).

Around the time of Cortona's painting, Claude Menestrier discussed symbols on statues of Diana of Ephesus, famous for their exuberant decorations of animals and flowers, and above all for their multi-breasted torsos; the Barberini themselves owned two. Menestrier also brought together ancient evidence for the design of the temple of Diana at Ephesus, including images on Roman coins, one of which was in the possession of Francesco Barberini (Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Volume 76, 2013 - books.google.fr).

Poussin presents two different aspects of Luna-Diana in the Chatsworth Et in Arcadia Ego and the Detroit Selene and Endymion, and Isis in the 1638 Finding of Moses. I argue here that he connotes a third aspect of Luna in the Louvre Et in Arcadia Ego, Hecate, and that the work is a painted enigma based on her name. The elaborate conceit provides another justification of royal succession, implying that is in accordance with the Chaldean oracles. The goddess Hecate fits into the classical mythological scheme, because according to Arnobius, she was the mother of Saturn (Judith E. Bernstock, Poussin and French Dynastic Ideology, 2000 - books.google.fr).

Il XVII secolo è stato definito il secolo della numismatica non solo per la diffusione generalizzata di collezioni, ma anche perché la moneta si impone, nella controversia fra storici e antiquari che ha caratterizzato la cultura secentesca europea nell’ambito degli studi storici, quale documento capace di fornire nuovi dati e più vive testimonianze del mondo antico. In questo clima nascono numerose pubblicazioni di carattere numismatico che ancora ora sono di grande utilità perché riportano notizie di collezioni e di collezionisti, visitate personalmente dagli stessi autori. Soprattutto alle opere di due grandi numismatici Charles Patin e Jean Vaillant dobbiamo la conoscenza di collezioni e collezionisti bolognesi (Il medagliere del Museo Civico Archeologico di Bologna - www.storiaememoriadibologna.it).

Lorenzo Legati écrit qu'à l'époque où il écrit (1677) de grandes quantités de monnaies antiques étaient trouvées en son temps.

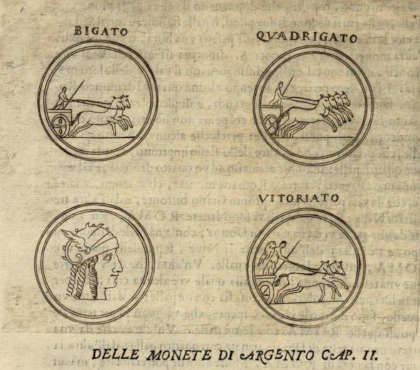

La gran quantità, che si trova a nostri tempi, de' metalli coniti ne primi Secoli di questa invenzione, ricevuta con applauso da tutto il Mondo, hà fatto credere che tutti servissero per Moneta. Male congetture, e le osservazio ni de' più dotti in questa materia, hanno fatto conoscere, che le Medaglie segnate coll' Effigie de' Principi, non furono aral'uso battute, ma solo acciòche in esse restasse memoria all'età susseguenti de' Personaggi, in onore de' quali erano sta te coniate, come ben dimostrano alcuni, e spezialmente l'eruditissimo Sebastiano Erizzo in un Discorso di questo argomento. Per lo contrario servivano a spendersi solo quelle, che da principio furono improntate coll' imagine di Giano bifronte da un lato, e d'una Prua di Nave dall' altro; delle quali se ne trova gran numero: ò che portassero impressa la figura d'un Majale, ò d'una Pecora (chea nostri tempi non veggonsi) donde nacque il primo nome generale del denajo, Pecunia: overo che fussero segnate colla testa armata di Roma da un lasto, e con una Biga, ò Quadriga dall'altro, dalla Vittoria sovente guidata; per lo che chiamavansi Nummi Bigari, Quadrigati, ò Vittoriati, come per lo più sono quelli, che furono battuti al tempo de' Consoli Romani, e che in gran par te de' nomi di quelli, ò d'altri Officiali della Republica si leggono impressi, oltre l'essere non di rado marca?i colla nota X, propria del denajo, che valeva dieci assi, e corrispondeva al Giulio Romano, che similmente vale dieci bajocchi: od havevano questo segno V. consueto del Quinario, ch'era la metà del denajo, l'uno, e l'altro sempre d'argento, come l'asse non era che di rame. Che però non per Medaglie, ma per Monete si notano le seguenti del Museo (Lorenzo Legati, Museo Cospiano annesso a quello del famoso Vlisse Aldrovandi e donato alla sua patria dall'illustrissimo signor Ferdinando Cospi, 1677 - books.google.fr).