Coke en stock (ou Les Aventures

de Tintin : Coke en stock) est le 19e album de bande dessinée des Aventures de

Tintin, conçu par Hergé et paru en 1958 (fr.wikipedia.org - Coke en

stock).

26 septembre

Il semble que le « 26-9 » sur la lettre signée JDMC soit une date (page 3).

Le 26 septembre est la fête des 7

dormants de Tours ou de Marmoutiers (aussi 4 novembre) qui seraient les neveux

de saint Martin. Les 7 dormants d'Allemagne seraient les mêmes, fêtés à

Strasbourg (Alsace) le même jour (Jean-Noël

de Wailly, Eléments de paléographie, Tome 1, 1838 - www.google.fr/books/edition).

Le terme Tawâriq désigne «les

fantômes» d'après le titre du livre attribué à l'auteur chaldéen et nabatéen

Ibn Whasiya, Kitab Fi I h dâr AlTawâriq («livre sur la convocation des fantômes

ou des génies»). On voit que le mot Tawâriq était utilisé pour désigner les

génies chez un auteur nabatéen héritier du savoir chaldéen. Cela est confirmé

par Ibn Nadîm, cité par T. Fahd (1968 : 81). Ibn Nadîm décrit la fête du 26

septembre et celle du 20 au 29 novembre chez les sabéens du Hauran. Pendant la

fête du mois de novembre, les sabéens «jeûnaient en l'honneur de rabb al-baht

(divinité du sort) et, durant la nuit, ils brisaient du pain mou en petits

morceaux qu'ils mélangeaient avec de l'orge, de la paille, de la résine de pin et

de myrte vert ; ils arrosaient le tout avec de l'huile, puis malaxaient et

aspergeaient les maisons en disant : «O visiteurs nocturnes (en arabe :

Torrâq, sg. Târiq), frappeur du sort ! Voici du pain pour vos chiens, et de la paille pour vos bêtes, de l'huile

pour vos lampes et du myrte pour vos couronnes. Entrez en paix et sortez en

paix, en nous laissant, à nous et à nos enfants, une bonne récompense !» (Jacques

Hureiki, Essai sur les origines des Touaregs, 2003 - books.google.fr, Toufic

Fahd, Le Panthéon de l'Arabie centrale à la veille de l'Hégire, 1968 -

books.google.fr).

Abu al-Faraj Muhammad Ibn Ishaq

Ibn al-Nadim, Kitab al-Fihrist, ed. Gustav Flügel (Halle, University of Halle, 1871-72 ;

reprinted, Beirut : Khayat, n. d.), 320 – 21 (Matti

Moosa, Extremist Shiites: The Ghulat Sects, 1988 - books.google.fr).

Le Kitáb-al-Fihrist nomme ensuite Ibn Ouahchiya, magicien nabatéen,

El-Ikmimi l’Égyptien, Abou Qirân de Nisibe; c'est toujours la région du

sabéisme, c'est-à-dire de la vieille tradition babylonienne. Puis on cite

Stéphanus, moine de Mossoul, Es-Sâïh El-Aloui, Dobels, élève d'El-Kindi, Ibn

Soleiman, Ishaq ben Noçaïr, habile dans la fabrication des verres et émaux, Ibn

Abi El-Azâqir, El-Khenchelil. [...]

Ibn Ouahchiya (Abou Bekr Ahmed ben Ali ben Qaïs ben El-Mokhtar ben

Abdelkerîm ben Hartsiya ben Badaniya ben Bourathiya El-Kezdâni), l'un des

habitants de Djonbola et de Qissin; c'était l'un des Nabatéens les plus versés

dans la langue des Kasdanéens. J'ai longuement parlé des faits concernant

ce personnage dans le Huitième discours relatif à la science de la magie, de

l'escamotage et de l'art de conjurer le sort, toutes choses dans lesquelles il

a brillé. Ici nous ne donnerons que ceux de ses ouvrages se rapportant à l'œuvre

de l'alchimie; ce sont : 1° le grand livre des Principes de l'œuvre; 2° le petit

livre des Principes de l'ouvre; 3° le livre de la Graduation; 4° le livre des

Entretiens sur l'œuvre; 5° un traité comprenant vingt livres, désignés sous les

rubriques de premier, deuxième, troisième, etc. C'est une série des fac-similés

des caractères employés par les alchimistes et les magiciens que donne Ibn

Ouahchiya. J'ai lu moi-même la copie de ces fac-similés, reproduits par

Abou'l-Hasan ibn El-Koufi; on y trouve quelques notes sur le lexique et la

grammaire, des poésies, des histoires, des traces conservées de l'écriture de

Beni El-Forat, par Abou'l-Hasan ben Et-Teneh. C'est ce que j'ai vu de plus

élégant de l'écriture d'Ibn El-Koufi, en dehors du livre de l'Égalité (?) des

peuples d'Abou'l-'Anbas Es-Symeri; 6° les lettres de El-Faqithous (suivent les

lettres de l'alphabet arabe); 7° les lettres du Mosnad (ici encore les lettres

de l'alphabet arabe). Ces lettres sont celles qui servaient dans les monuments

anciens de l'Égypte pour les sciences antiques; 8° les lettres d'El-'Anbats. Il se peut que tous ces caractères se trouvent

dans les ouvrages scientifiques que j'ai mentionnés sur la magie, l'alchimie et

la conjuration des sorts, et qui sont employés dans la langue que parlaient les

créateurs de ces sciences, langue que peuvent seuls comprendre ceux qui la

connaissent, et ils sont rares. Peut-être ces inscriptions sont-elles traduites

en langue arabe, et il conviendrait de les examiner pour les établir en

caractères ordinaires, chose qui pourrait se faire, s'il plaît à Dieu le

Très-Haut (Marcellin

Berthelot, L'alchimie arabe comprenant une introduction historique et les traités

de Cratès, d'El-Habib, d'Ostanès et de Djâber, tirés des manuscrits de Paris et

de Leyde. Texte et traduction, Tome 3, 1893 - books.google.fr).

Hélène

Page 1, à la sortie du cinéma,

une enseigne jaune porte en très petit le nom "HELENE".

Après le martyre du saint Marcel

Pape, il y eut sur le Saint Siege une vacance de plusieurs mois. Le tyran

Maxence occupait Rome. Marcel était mort le 16 janvier 310, et Eusèbe ne put

être élu que le 20 mai suivant. Maxence pillait les maisons répandait le sang

des citoyens, sans même épargner les sénateurs, enlevait les femmes à leurs

maris, et réduisait le peuple à la famine. Saint Eusèbe avait aussi contre lui

les Chrétien faibles et lâches qui, après être tombés durant la persécution

voulaient être réconciliés sans passer par la pénitence que les saints canons

avaient établie. Son zèle lui attira des ennemis et Maxence l'exila en Sicile.

Il y mourut le 26 septembre, après avoir siégé quatre mois et six jours. Deux

ans après Maxence vaincu par Constantin, se noyait dans le Tibre (Jacques-Albin-Simon

Collin de Plancy, Grande vie des saints, Tome 18, 1874 - books.google.fr).

Si Napoléon est revenu de l'île

d'Elbe, ce ne fut pas le cas de sainte Hélène.

L'Hélène d'Euripide illustre une

version de la légende, qui n'est d'ailleurs pas la plus répandue, selon

laquelle l'héroïne ne s'est pas rendue à Troie, enlevée par Pâris-Alexandre, puisque

lui a été substitué un double, un eidôlon offert par Héra aux embrassements

adultères du prince troyen, afin de le leurrer. Dans la pièce, ce “fantôme” est

défini comme un être fabriqué à partir des enveloppes ouraniennes de

l'atmosphère et la vision proposée par le poète paraît proprement fabuleuse.

Pour sa part, le personnage dit authentique de la reine de Sparte est censé

évoluer à ce moment-là dans l'immatérialité de l'Éther et cette destination

privilégiée correspond à la localisation d'un processus de purification,

d'initiation et de divinisation mis en œuvre dans ce drame (Jacqueline

Assaël, Le lexique et les représentatrions de l'espace céleste dans l'Hélène

d'Euripide et dans celle de Séféris, Nouveaux horizons sur l’espace antique et

moderne, 2019 - books.google.fr).

Hélène reviendra à Ménélas à

Sparte (nonagones.info

- Le Secret de la Licorne - 02).

Ajouons que l'un des prénoms de

la première femme d'Hergé, Germaine Kieckens, était aussi Hélène.

Elle est née Germaine Hélène

Henriette Léontine Kieckens, le 7 mai 1906, à Laeken. Comme pour Milou Van

Cutsem, Germaine est un peu plus âgée que Georges et travaille depuis plusieurs

années (Jean-Marie

Apostolidès, Dans la peau de Tintin, 2010 - books.google.fr).

Dans le second Faust, celui qu'on

lit rarement, Goethe embrasse les temps à venir. Après la mort de Marguerite,

Faust toujours lié à son diabolique compagnon, revient dans son laboratoire. Il

y trouve son ancien valet, le Docteur Vagner confectionnant un homuncule dans

une fiole alchimique. La fiole tinte et vibre, l'étrange créature s'en échappe

et salue Mephisto en l'appelant son cousin ! Guidé par ce bébé-imaginaire,

Faust remonte le temps et rêve une impossible liaison avec le fantôme d'Hélène

de Troie (Jérôme

Lejeune, L'Enceinte concentrationnaire : d'après les minutes du procès de

Maryville, 2019 - books.google.fr).

"Coke" ou la coction

L'emploi industriel de la houille

devait rapidement mettre en évidence la propriété qu'elle possède de donner,

sous l'action de la chaleur, et exactement comme le bois, un résidu solide de

carbonisation, susceptible d'être employé lui-même pour le chauffage.

Néanmoins, il s'écoula plus d'un demi-siècle avant qu'on ne mît à profit cette

propriété. Les premières applications en furent faites, sans qu'on sache

exactement à quelle époque précise, en Angleterre, par suite de la nécessité où

se trouvait l'industrie du fer de remplacer le bois, devenu plus rare et plus

cher.

D'après une patente, accordée, en

1651, à un certain Jérémias Buck pour un procédé de traitement des minerais, à

l'aide de la houille sans carbonisation préalable (without charking), on doit admettre

que la fabrication du coke pour les usines métallurgiques était déjà usitée.

Toutefois, cette fabrication était encore peu connue, ainsi qu'on peut le

conclure d'un ouvrage de Becker (1683), qui, pendant un séjour en Angleterre,

s'occupa de la distillation sèche de la houille. Becker écrit : « J'ai trouvé

un nouveau procédé pour transformer la houille et la tourbe en combustibles de

bonne qualité, qui n'ont plus d'odeur. » — Et plus loin : «...... lorsque j'ai

fabriqué du goudron en Angleterre...)

L'application industrielle de

cette découverte paraît avoir été retardée pendant longtemps par de nombreuses

difficultés. Dans l'histoire du Staffordshire de Plot (1686), on trouve noté,

que le produit de la carbonisation de la houille était connu et utilisé pour

remplacer le charbon de bois, mais que l'effort des inventeurs était, à cette

époque, dirigé vers l'introduction de ce combustible dans les usines

métallurgiques. L'auteur ajoute que ce produit se prépare comme le charbon de

bois et porte le nom de « Coak. » C'est la première fois que ce mot est employé,

et son origine est assez obscure.

L'étymologie de coak vient-elle du mot latin coagere ou de coquere ? En

Angleterre, on écrit aujourd'hui coke. Primitivement, on employait

indifféremment coak ou cindres (aujourd'hui cinders) pour désigner ce produit.

Le mot cindres est employé dans ce sens par Swedenborg.

Pour la première fois, en 1734,

Swedenborg indique, dans son « Regnum subterraneum (2), » que le coke est

employé, dans certains districts d'Angleterre, pour le travail des hauts

fourneaux. Il résulte du témoignage de Jars (Voyages métallurgiques) que, de

son temps (1769), on employait, pour fabriquer le coke, aussi bien des meules

que des fours fermés. La disposition et le service de ces fours sont décrits

par Horn, en 1773, dans son ouvrage sur la métallurgie Essays concerning iron

and steel). Du temps de Watson (Chemical essays), l'emploi du coke était déjà

général dans les hauts fourneaux anglais (Friedrich

Knapp, Traité de chimie technologique et industrielle, Volume 1, traduit par

Edouard Mérijot, A. Debize, 1870 - books.google.fr).

Le retour selon Patrick Née

L’œuvre de René Char ne cesse de

poser le problème du retour, c’est-à-dire de l’origine : d’où son dialogue

permanent avec la philosophie, qui implique de relire Char en prenant «au

sérieux la dimension pensante de son inspiration poétique», ou de «reconnaître

le jeu d’une permanente dialectique entre le dire du poète – qui n’a rien

lui-même d’un philosophe académique – et ce qui l’a marqué» au cours de ses

lectures ou de ses rencontres (p. 7). Ce dialogue avec la philosophie se

concentre autour de trois figures : Nietzsche, Héraclite et Heidegger, qui forment

une trilogie continûment invoquée dans ses interrelations avec l’œuvre de Char,

les deux premiers jouant un rôle important dans la constitution de sa poétique,

le troisième venant plutôt confirmer certaines de ses intuitions. Nietzsche, en

effet, incarne d’abord l’union entre pensée et poésie ; précocement et

profondément fréquenté par Char, il est à la fois le penseur de l’Éternel

Retour et le relais vers les présocratiques. Héraclite vient donc naturellement

à sa suite — Héraclite que Char n’a cessé de revendiquer, se l’appropriant pour

en faire un modèle d’affrontement des contraires dans une lutte amoureuse là où

Breton voyait en l’Éphésien un précurseur de la synthèse hégélienne des

contraires.

L’ascendance d’Héraclite est

constitutive de l’identité poétique de Char, qui n’interprète pas la

philosophie du présocratique comme une synthèse des contraires (vision

hégélienne qui forme la doxa surréaliste) mais comme un dualisme permanent et

inconciliable (inflexion nietzschéenne que Char adoptera dès 1938, et dont

l’impact se retrouve dans le texte aphoristique de 1949 intitulé «Rougeur des

Matinaux»).

Si ces deux références forment un

patronage peu discuté et peu discutable, le rapport de Char à Heidegger suscite

au contraire le débat, soit par volonté de détacher le poète d’une référence encombrante,

soit, de manière plus nuancée, par refus de réduire abusivement l’originalité

charienne. [...] Char lui-même n’a cessé de marquer sa reconnaissance à

Heidegger.

Au temps historique et technicien,

qui fait peser un risque de «décomposition de l’ancien visage du monde» (p.

85), l’œuvre du poète oppose ainsi une incessante résistance, position tragique

mais qui mise sur le chaos pour mieux y redécouvrir le visage matinal du temps.

En ce sens, le refus de la technique ne doit pas être rabattu sur un passéisme

réactionnaire : le désir d’un retour à l’originel se double constamment chez

Char de la conscience de son impossibilité, et plus largement d’un refus de

toute nostalgie ou de tout refoulement. [...] L’Éternel retour charien est une nouvelle

version de l’Éternel retour nietzschéen, mais selon l’interprétation qu’en

donne Heidegger (une volonté de puissance en constant retour sur soi mais aussi

en constant débordement) et non selon celle qu’en ont fait Klossowski et

Deleuze (qui envisagent l’Éternel retour comme une pure répétition cyclique,

oubliant le passé et se réitérant sans accroissement). Relu à travers

Heidegger, Nietzsche apparaît comme un ascendant majeur de Char, à qui il offre

l’exemple d’une haine du ressentiment, d’une révolte positive ou d’une énergie

dionysiaque aussi violente que comblante, et qui permet surtout de penser paradoxalement

le retour comme une relance, un relais, «lequel ne redit pas le même, mais

l’autre du même» (p. 119).

Au seuil de l’œuvre, il y a

d’abord le recueil Arsenal (1929). [...] Ce premier livre assumé par Char dit à

la fois l’exigence d’aller de l’avant et le devoir de repasser par l’inaugural,

comme si tout progrès ne tirait sa force que d’une récession. Cette «Présence

de l’origine» se rencontre à travers différents motifs privilégiés : la

caverne, emblème d’une fécondité maternelle et d’une réserve de forces

naturelles ; la merveille, «liée à l’originaire d’une terre antérieure» (p.

177), d’un contact primitif entre l’homme et le monde dont l’enfance reste la

trace la plus vivante ; l’amour, érigé en «mode d’accès à l’Être» (p. 181) ; le

simulacre, qui substitue à l’origine une projection narcissique et mensongère.

[...]

Cette dialectique d’aval/amont

mise en place avec Arsenal, la période surréaliste de Char va cependant

l’estomper au profit d’un imaginaire exclusif de l’aval, qui délaisse le point

de vue de l’origine : c’est le temps de l’«Infléchissement vers l’aval» (ch.

3), avec son paysage d’élection (le delta, le fleuve, la mer, le sable, les

marais), son imaginaire du passage ou de l’enlisement, son érotisme guidé par

une torpeur et un engourdissement que secoue seulement une agressivité

sadienne. La thématique d’aval est volontiers matérialisée par l’écoulement de

l’eau, avec l’ambiguïté qui la caractérise : car si l’eau associée aux rêves ou

aux opérations alchimiques promet une immersion gratifiante et fascinante, elle

reste toujours un flux qui échappe au sujet, comme en témoigne le motif

exemplaire de l’eau à l’écart et inaccessible. Cette part négative explique

qu’à partir de Moulin premier, qui marque l’écart avec le surréalisme en 1936,

l’imaginaire d’aval soit de plus en plus nettement mis à distance et critiqué :

se dessine alors l’idée d’une circulation féconde entre aval et amont, la

régression passive vers le premier pôle étant contrebalancée par la remontée active

vers le second (Olivier

Belin, Le livre de Patrick Née – René Char. Une poétique du Retour, 2020 - metahodos.fr,

Patrick

Née, René Char, une poétique du retour, 2007 - books.google.fr).

Nommer la réalité du rêve appelle

le langage alchimique : «...à portée de ses miroirs continue à couler

l'eau introuvable. Et la pensée de Cendres» («Sommeil fatal»). «Les cendres», poudre

de la matière après la putréfaction, restes du rêve au réveil, gardent dans le

poème la virtualité d'énergie que leur attribue l'alchimie ; non point

matière inerte, mais substance féconde obtenue par la dessiccation de la «tête

de corbeau», moment d'une dynamique de la matière : «...Se détruisant

réciproquement viendront s'identifier à leurs cendres primitives. Descendance

révolutionnaire.» (René Char, «Propositions rappel», 1931).

L'eau introuvable est l’eau recherchée des philosophes hermétiques

(«Raymond Lulle parle peu de l'eau tant désirée des philosophes, mais ce qu'il

en dit est très significatif», Dom Pernety) quintessence extraite de la mer

rouge, c'est-à-dire de l'œuvre au rouge, produite ici par la «coction», la

carbonisation onirique. «La cendre n'est aucunement, ici, le résidu privé

de vie qui est issu de l'incinération vulgaire. Préalablement soumis à l'action

délitescente des rayons lunaires, le caput mortuum devient au feu, une cendre

ou plutôt un terreau pulvérulent et parfumé, à la fois vivant et fécond, qui

est prêt maintenant à livrer son soufre au mercure.» (Canseliet, L'alchimie

expliquée sur ses textes classiques) (Jean-Claude

Mathieu, La poésie de René Char, ou, Le sel de la splendeur: Traversée du

surréalisme, 1984 - books.google.fr).

J.-C. Mathieu (La Poésie de René

Char, t. I, note 73 p. 188) cite l'ensemble des œuvres consultées par le poète :

Grand et Petit Albert ; Paracelse, Œuvres complètes ; Raymond Lulle,

Ars brevis ; Nicolas Flamel, Histoire de l'alchimie ; John Dee, La Monade

hiéroglyphique ; Corneille Agrippa, Les Œuvres magiques. J.-C. Mathieu a

remarquablement mis en lumière cet aspect de l'œuvre, en en indiquant (par

l'exemplaire d'Albert Poisson, Nicolas Flamel, sa vie, ses fondations, ses œuvres

signé «René Char 1930» t. 1, note 6 p. 225) l'imprégnation précoce (Patrick

Née, René Char, une poétique du retour, 2007 - books.google.fr).

On retrouve le rapport entre le

sommeil et le fleuve de Léthé dans plusieurs poèmes de Char de l'époque :

«Sommeil fatal», «L'Esprit poétique», «Arts et métiers», tous écrits en 1931 (Julie

S. Kleiva, Intertextualité surréaliste dans la poésie de René Char: Apparitions

et réapparitions de l’image d’Artine, 2018 - books.google.fr).

Celui qui, dans le maquis

provençal, se fait appeler «Capitaine Alexandre» refuse de céder à la poésie

engagée d'Aragon. Car Char ne se reconnaît aucun maître. Depuis qu'il a quitté

le groupe surréaliste en 1934, à la parution de son recueil Le Marteau sans

maître, cet ami d'Éluard souhaite tracer sa route poétique en toute

indépendance (Bescherelle Chronologie de la littérature française, 2019, p.

1951).

Il y a bien un marteau, page 56,

qui permet à Haddock, qui n’est plus maître de lui-même, de "réparer"

le transmetteur d'ordres cassé.

La Mer rouge

Il est parlé des îles Farasan

(page 51), de Djibouti, de Djeddah, port de la Mecque autour de la Mer rouge.

Les îles Farasan sont un archipel

de la mer Rouge situé au large de la côte ouest-sud-ouest de l'Arabie saoudite (fr.wikipedia.org - Îles

Farasan).

Par l'expédition d'Osiris (en

Inde) on désigne la dissolution la plus secrète de l'œuvre, où l'on arrive en

premier lieu chez les noirs Ethiopiens, ensuite à la mer Rouge, couleurs qui

doivent nécessairement survenir au début et à la fin : au commencement la

noirceur, qui, en passant par les couleurs intermédiaires, se change en

blancheur et après en rouge : Car ces choses ont été créées, dit Flamel,

dans notre terre d'Ethiopie (Michel Maier, Arcana) (S.

Matton, L'Egypte chez les philosophes chimiques, de Maier à Pernety, Les Études

philosophiques, 1987 - books.google.fr).

Pétra

Sous le règne d’Anastase Ier,

l'an 499, parut à Antioche un habile fondeur arménien, insigne charlatan nommé

Jean Isthmeos, qui colportait secrètement chez les orfèvres, des mains et des

pieds de statues, des figurines d'animaux en or, affirmant, les avoir trouvés

dans une cachette souterraine. Le contrefacteur trompa ainsi beaucoup de monde,

et son métier lui rapporta une forte somme, ce qui l'engagea à venir à Byzance

où il continuait à faire des dupes. Mandé par l'empereur, Jean offrit au prince

un frein d'or massif semé de perles. Anastase ne s’en laissa pas imposer et

l'Arménien fut relégué à Petra (C.

de Linas, Origines de l'orfèvrerie cloisonnée, Revue de l'art chrétien, Volumes

21 à 22, 1876 - books.google.fr).

Le siège de Pétra paraît si

éloigné du reste du monde que la ville devient un lieu d'exil : Nestorius en

435, le patriarche d'Antioche Flavien en 512, l'évêque anti-chalcédonien Mare

d'Amida et plusieurs membres de son entourage en 523, l'alchimiste et agitateur antiochien Jean Isthmeos y séjournèrent

et le dernier y mourut. Mais, dans le même temps, la ville fournit un évêque à

Gerasa, Anastase, vers le milieu du VIe siècle (Louis

Jalabert, Inscriptions grecques et latines de la Syrie, 1993 - books.google.fr).

Alchimie et éternel retour

L'ouroboros est le serpent

cosmique lié au symbolisme des cycles temporels. L'archétype renferme les

notions de mouvement, de transformation, d'éternel retour (vie, mort,

renaissance). Largement représenté dans l'iconographie de l'alchimie, il est

figuré comme un serpent qui se mord la queue, parfois moitié noir, moitié

blanc. En tant que lieu de la réunion cyclique des contraires, l'ouroboros est

peut-être le prototype de la roue zodiacale primitive (Denise

Aebersold, Goétie de Céline, 2008 - books.google.fr).

"Ramona" : de Remona, Remora aux fantômes

Remus, dont l'antagonisme avec

son jumeau Romulus entre dans les considérations de Patrick Née, aurait voulu

fondé la ville dont le nom aurait été tiré du sien : Remora (ou Remona, ou

Remoria, etc.).

Ayant perdu la compétition avec

son frère, il est tué par celui-ci et enterré dans un lieu appelé aussi Remora

(sur l'Aventin ou à 30 stades de Rome, selon les auteurs). Selon Ovide (Fastes V), le nom de la fête en mai des Lemuria, ombres

errantes des morts, vient de celui de Remus (primitivement Remuria) (Marie

Ver Eecke, Dekl'Aventin au Palatin : le

nouvel ancrage topographique de Rémus, Dialogues d'Histoire Ancienne 32/2 -

2006 - books.google.fr).

Romulus sacrifie Rémus dont la

tête enfouie dans le sol, est comparée à une graine d'où sortira la Ville

Éternelle (Ces

hommes qui ont fait l'alchimie de la fin du XIXe au début du XXIe siècle, 2017

- www.google.fr/books/edition).

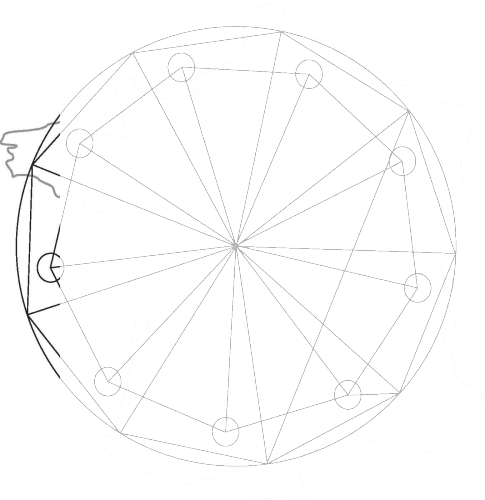

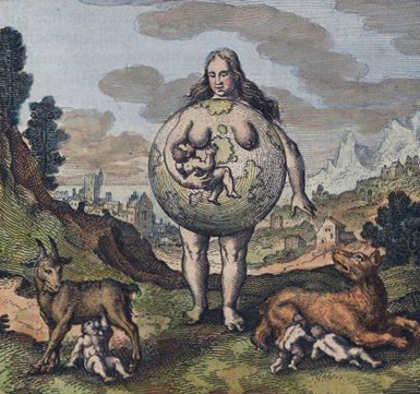

Michel Maier, Atalanta Fugiens, La Terre nourrit le fils des Sages, 1618 - utpictura18.univ-tlse2.fr

Dans tous les autres emblèmes,

Maier transpose de nombreux mythes antiques en leur conférant une signification

alchimique, reprenant en quelque sorte le thème fondamental de son premier

traité Arcana arcanissima, qui était une interprétation en six livres de la

mythologie égyptienne et grecque. La transposition hermétique des légendes de l'antiquité

fut très appréciée par les alchimistes. Encore en 1786, Dom Pernety fit

paraître à Paris Les Fables égyptiennes et grecques dévoilées et réduites aux

mêmes principes, avec une explication des hiéroglyphes et de la guerre de

Troye. Parmi les emblèmes hermétiques s'inspirant de la mythologie, l'un montre

la louve nourrissant Romulus et Rémus et la chèvre Amalthée allaitant Jupiter,

tandis que la Terre nourrit un enfant. Elle est représentée par une femme dont

le corps est un globe terrestre. Cet emblème symbolise la nutrition de la

pierre philosophale par la terre. Une intention semblable est défendue par un

emblème montrant Cérès allaitant Triptolème, tandis que Thétis éloigne d'un

brasier le corps nu d'Achille (

Jacques Lennep, Art & alchimie: Étude de l'iconographie hermétique et de ses influences, 1971 - books.google.fr).

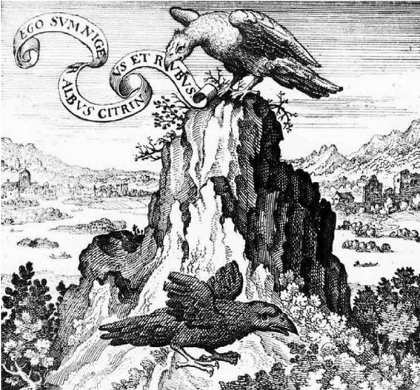

Michel Maier, Atalanta Fugiens, Emblème XLIII, Oppenheim, 1617

Le vautour (latin : vultur),

oiseau rapace au plumage brun sombre, la tête et le cou sans plumes et

recouvert d'un mince duvet clair. Il servit à qualifier le dissolvant

alchimique, l'eau mercurielle ; associé à la force purificatrice du feu et du

soleil, il passait pour posséder le secret de la transmutation puisqu'il se

nourrit de charognes qu'il transforme en force vitale ; son rôle sanitaire dans

la nature correspondait à la disparition des impuretés dans le matras. L'Atalanta Fugiens (pl. XLIII) le montre

sur le point de tuer le corbeau marquant la fin de l'œuvre au noir. [...]

Dans l'Antiquité l'examen de leur

vol contribuait aux augures : en 753, le choix de la colline où Rome fut

construite, résulta des douze vautours que Romulus vit survoler le site alors

que son frère jumeau Remus n'en compta que six sur l'Aventin ; après avoir

tracé le cercle magique de la cité que Remus franchit au mépris de la

tradition, Romulus tua son frère et devint roi de Rome (Henri

la Croix-Haute, Du Bestiaire des Alchimistes, 2016 -

www.google.fr/books/edition).

Dans la région du sagittaire, les

zodiaques Égyptiens ne renferment rien qui représente une lyre, un vautour ou

une tortue ; mais, au point opposé du ciel, ou, pour mieux dire, à celui qui se

couche quand Wega se lève, on trouve des emblèmes qui ont évidemment rapport à

la tortue, au vautour, et même à la lyre. En effet, ce point du ciel correspond

aux gémeaux; et au-dessus des gémeaux du petit zodiaque d'Esné, on voit une

tortue d'autant plus digne d'attention, que c'est le seul animal de cette

espèce qu'offrent les quatre zodiaques. Dans le catalogue donné par Scaliger, à

la troisième division des gémeaux, on lit Vir testudine canens. Il paroît,

d'après cela, qu'il existoit près des gémeaux une constellation de la tortue,

qui étoit paranatellon de la lyre, et qui se perdoit sous l'horizon quand la

lyre se levoit. C'est l'origine de la fable relative à l'invention de la lyre,

que l'on devoit, disoit-on, à la destruction d'une tortue; car on raconte que

les eaux ayant laissé à sec une tortue, elle tomba en putréfaction, à

l'exception de ses nerfs, qui, étant touchés par Mercure, rendirent des sons.

Beaucoup de fictions de la mythologie des Grecs s'expliquent de la même

manière. Nous n'en citerons qu’une. Lorsque la lyre se couche, la vierge monte

sur l’horizon. De là est née la fable de la descente d'Orphée aux enfers avec

sa lyre, pour chercher Eurydice. Cette explication est de Dupuis. Il auroit pu

ajouter : Orphée perdit de nouveau son épouse au moment de franchir la limite

des enfers. En effet, aussitôt que la lyre reparoît sur l'horizon, la vierge,

qui alors est au méridien, commence à descendre, et se précipite vers l'horizon

occidental. Dans les deux zodiaques de Denderah, on voit près des gémeaux un

épervier ou un vautour sur une tige de lotus. Entre les gémeaux et le cancer du

grand zodiaque d’Esné, est un grand vautour à tête de crocodile, les ailes

étendues, et posé à terre. Il existe aussi au petit zodiaque ; mais il n'est

pas tout-à-fait à la place correspondante. Cette partie du ciel où les

Égyptiens ont représenté un vautour, se couchoit quand la lyre se levoit. Il

n'est donc pas étonnant de trouver au nombre des noms de la lyre ceux de vultur

cadens et de vultur deferens psalterium (Edme

François Jomard, Mémoire sur le lac de Moeris comparé au lac du Fayoum, 1817 -

books.google.fr).

Mercure échange avec Apollon sa

lyre contre des bœufs. Et c'est dans un temple d'Apollon que les personnes

pourchassés par les Gorgones trouvaient refuge.

Chez Eschyle (Choéphores),

Oreste, qui vient de venger son père en tuant Clytemnestre, annonce qu'il va se

réfugier dans le temple d'Apollon, à Delphes, pour y expier son matricide ;

puis, tout à coup, lui apparaissent les Erinnyes aussi appelées Euménides, plus

connues, jusqu'au drame de Leconte de Lisle , sous leur nom latin de Furies,

qui le pressent, l'assaillent ; le chœur (entendez les Choéphores, ou porteuses

de libations, c'est-à-dire les femmes du chœur) ne les voit pas, lui, ces

déesses infernales, qu'Oreste épouvanté lui peint «comme des Gorgones, vêtues

de noir, entourées des replis de serpents innombrables» ; mais elles ne sont

que trop réelles pour leur victime : «Leur foule augmente ; un sang horrible

dégoutte de leurs yeux». Et il s'enfuit. De même, l'Oreste du poète français (Paul

Gavault, Conférences de l'Odéon, publiées: sér. 1916-1917, Tome 2, 1918 -

books.google.fr).

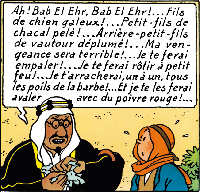

Rencontre linguistique

Bab El Ehr est

l'"arrière-petit fils de vautour déplumé" de Tintin au Pays de l'Or

noir (www.tintin.com

Son nom est tiré de la zwanze

bruxelloise «babeleer» qui signifie «bavard».

Mohammed Ben Kalish Ezab (Tintin

au pays de l'or noir, Coke en stock, Tintin et l'Alph-Art) est l'émir de l'État

fictif arabe du Khemed dans Tintin au pays de l'or noir. Vêtu de façon

traditionnelle (dishdasha blanche et keffieh), il porte des petites lunettes

rondes et une barbiche noire. L'émir possède un ennemi juré, en la personne du

sheik Bab El Ehr, qui cherche à le renverser par tous les moyens. Son nom est

tiré de la zwanze bruxelloise «kalische zab», plutôt, en dialecte (bruxellois)

“kaliche zap”, qui signifie «jus de réglisse» et désigne familièrement un café

insipide (fr.wikipedia.org

- Liste des personnages des Aventures de Tintin, Albert

Algoud, Petit dictionnaire énervé de Tintin, 2011 - books.google.fr).

Ces deux cheiks sont pour le

moins frères ennemis sur deux albums.

The Apostle St. Thomas was sent by order of

Christ to the parts of India. He was accompanied by two other Apostles, St

Bartholomew and Judas Thaddeus. Thomas with Thaddeus went first to Babylon, and

passing through Baçora (Basra) went over to Qualexquadaqua where Thaddeus

settled down, converted many to Christianity and built houses of prayer. At the

time the Abuna was testifying (A.D. 1533) this place belonged to the Muslims and

Arabs and there were no Christians nor any house of

prayer there. [...]

Abuna f 18 : 'Qualexquadaqua' may be the

village 'Kalish' in the province of

Bagdad, cf. Ritter, Geographisches Lexikon (Leipzig, 1895), or the province

'Chalis', north-east of Bagdad, cf. Meyer's Handatlas (Leipzig, 1900), map 82 (John

C. B. Webster, History of Christianity in India, Tome 1, 1984 - books.google.fr).

Thomas (l'apôtre incrédule) est

surnommé Didyme : le jumeau. Et à Didymes (en Carie) il y avait un temple

d'Apollon, jumeau d'Artémis. L'origine du mot Didymes donnée par Lucien de

samosate (De Astrologia 23) en rapport avec la gémellité s'oppose à une

étymologie de langue carienne (asianique) (O.

Bayet, Le temple d'Apollon Didyméen, Gazette des beaux-arts, Volume 13, 1876 -

books.google.fr).

Le géographe Yakout dit :

"Entre Bagdad et Wassit, il y a

aussi deux Zab qui sont appelés le Zab supérieur et le Zab inférieur ;

le Zab supérieur est auprès de Koussaini, et je pense qu'il tire son eau de

l'Euphrate, il se jette dans le Tigre auprès de Zourfamiyah et Nomaniyah sur le

Tigre se trouve au centre de son district ; quant au Zab inférieur, le

canal Sabous est dans sa partie centrale" (H.

Pognon, Une incantation en mandaïte, Mémoires de la Société de linguistique de

Paris, Volumes 7 à 8, 1892 - books.google.fr).

Avec le Tigre, on pense encore à

Tobie et son chie qui retourne chez son père.

La racine «Zâb» évoque

l'écoulement des eaux (ces eaux si abondantes dans les environs d'Azba), région

du Kurdistan porte aussi le nom de Zab (Paul-Louis

Cambuzat, Note sur un toponyme du Zab au moyen-âge : Adna - Arba - Azba ?,

Majallat tarikh wa-hadarat al-Maghib, Numéros 8 à 9, 1970 - books.google.fr).

Exemple de la notion

d'"aval" dont la mer est le symbole par excellence, réceptacle des

fleuves qui s'écoulent.

Près de Bagdad était Babylone et

sa tour de Babel.

Mais je devais découvrir par les

Afriques d'autres royaumes où j'entrai au prix d'atroces combats contre des

bêtes fabuleuses, des cyclopes, des centaures, des pygmées, au point qu'il me

faudrait cent années pour écrire ces modestes et apostoliques exploits. Une

fois, je combattis treize jours un dragon majeur dans le cuir duquel je me

taillai des bottes. Saint Georges me soutenait !... Ainsi luttant et prêchant, je gagnai l'Assyrie, après avoir retrouvé

les fondations de la tour de Babel autour de quoi vivaient de piteux et

dégénérés bonshommes qui se disaient architectes et s'intitulaient pompeusement

Babel heeren, seigneurs de Babel, et plus familièrement Babeleers (Michel

de Ghelderode, D'un diable qui prêcha merveille, 1950 - books.google.fr).

En arabe, "harra" (ehr)

signifie "fendre" (Georges

Bohas, Matrices, étymons, racines: éléments d'une théorie lexicologique du

vocabulaire arabe, 1997 - books.google.fr).

Djelal Essad prétend que la porte

Tchatladi-Kapou ou Porte de la Fente, fut appelée ainsi parce qu'elle fut

fendue, lors du tremblement de terre de

1532. Mais, selon Pierre Zen, cette porte était déja appelée ainsi en 1532.

De son côté , Leunclavius déclare que la porte en

question tirait son nom du voisinage d'un abattoir. Quoi qu'il en soit, cette

porte, comme l'avance Leunclavius, était ancienne Mordtmann identifie la porte Çatladikapi avec

l'antique porte de Fer, souvent citée par les historiens byzantins. Pour le

démontrer, Mordtmann s'appuie sur un texte de l'Anonyme, d'après lequel le

Grand Palais se serait étendu jusqu'à la Porte de Fer. Mais le texte est

inexactement cité. L'Anonyme se contente de dire que les constructions qui se

trouvaient entre l'Église Nouvelle et la Porte de Fer sont l'oeuvre de

Constantin le Grand. Millingen conteste avec raison l'identification proposée

par Mordtmann. Les Patria, en effet, situent la Porte de Fer dans les parages

du port de Sophie (Rodolphe

Guilland, Études de topographie de Constantinople byzantine, Partie 1, 1969 -

books.google.fr).

Rappelons que Tintin observe

toujours la position du missionnaire.

Gorgonzola et méduse

Il y a du poulpe dans

Rastapopoulos, et de la Gorgone dans di Gorgonzola, le nom d'emprunt qu'il

utilise à bord de son yacht Le Shéhérazade. Méduse était l'une des trois

Gorgones, et la pieuvre est par excellence le symbole des esprits de l'enfer (Pierre-Louis

Augereau, Hergé au pays des tarots, Une lecture symbolique, ésotérique et

alchimique des aventures de Tintin, 1999 - www.google.fr/books/edition).

Rastapapoulos dans les Cigares du

Pharaon était directeur de la firme de cinéma Cosmos Pictures (nostradamus-centuries.com

- V, 62 - Le secret des secrets - 1897-1898).

Des morts aux anges

Pour la corporation des

agriculteurs de la Rome chrétienne (XVIIIe siècle), l'hiver était censé

commencé à la fête des Anges du 26 septembre et se terminé à celle de mai (Emmanuel

Rodocanachi, Les corporations ouvrières a Rome depuis la chute de l'empire

romaine, Tome 1, 1894 - www.google.fr/books/edition, Pasquier

Quesnel, Prieres chrêtiennes en forme de meditations sur tous les mysteres de

Notre-Seigneur, de la Sainte Vierge, & sur les dimanches & les fêtes de

l'année, Tome 2, 1731 - books.google.fr).

La fête du mois de mai (qui est

celui des Gémeaux) semble être le 10, alors que les Lemuria romaines se

plaçaient sur trois jours le 9, 11 et 13 mai (Jean

Edme Auguste Gosselin, Instructions historiques, dogmatiques et morales sur les

principales fêtes de l'Eglise, Tome 3, 1880 - books.google.fr).

Le marin, le berger, l'astronome,

en étudiant les étoiles, trouvent ce qu'ils cherchent ; quant au penseur, la

vue du grand ciel l'incline bien à croire qu'il y a une vie future, et que les

enfants morts deviennent des anges, mais il n'en est pas sûr. Sous cette forme

symbolique, Hugo exprime d'une façon saisissante l'idée que dans le domaine de

la science et dans celui de l'action l'homme atteint la certitude, mais non

dans celui de la métaphysique (Vianey, édition des Contemplations, 4, 10) Edmond

Grégoire, L'astronomie dans l'œuvre de Victor Hugo, 1933 - books.google.fr

Cf. le porte-avion Los Angeles.

Selon les cosmologies antiques,

il y avait un ange préposé à chaque planète. Ce qui souligne un aspect

astronomique de Coke en Stock.

L'album commence par la fin d'un

Western, il se termine par un film de guerre américain, la boucle se referme

sur un décalage temporel, marquant l'évolution historique des Etats Unis de

l'époque des pionniers à la superpuissance mondiale : de la conquête américaine

à la conquête du monde.

Haddock et Tintin retournent

enfin à Moulinsart ravagé par les arabo-musulmans, qui se montrent tout au long

de l'aventure, poltrons, égoïstes (ils abandonnent les deux héros sur le

sambouk en feu), et exploiteurs (négriers : le travail forcé au Congo est

oublié). On se souvient du saint Jacques Matamore des Cigares du Pharaon dans

le fourbi de De Oliveira.

L'ennemi est désigné, le temps

des Soviets est bien terminé, déjà en 1958 (Staline est mort en 1953). Libérés

du Ramona, les africains destinés à l'esclavage pourront retourner chez eux

aussi.