Verité

Elle ne sera pas affaire de Devin (2°20'E = méridien de Paris). Elle ne sera pas sur ce méridien (piblo29.free.fr).

Sur un autre, de toute façon.

Vérité est le nom révolutionnaire de Villedieu au nord de Neuillay-les-Bois (centre des nonagones) sur un méridien de Mer et de Chartres.

Le premier nom de la commune dès le IIIe siècle fut le gallo-romain Pontiniacum. Au Xe siècle, Raoul de Déols fonda dans ce petit bourg, au nom déformé par le temps en «Ponthieul», un prieuré. Il décida alors de changer ce nom en «Villa Déi» devenu «La Villedieu». Durant la Révolution française, pour suivre le décret de la Convention du 25 vendémiaire an II invitant les communes ayant des noms pouvant rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou des superstitions, à les remplacer par d'autres dénominations, la commune change de nom pour Vérité, puis deux ans plus tard Pontigny-sur-Trégonce. Mais la ville reprendra vite le nom de Villedieu en 1795. En 1890, la commune, appelée simplement Villedieu, devient Villedieu-sur-Indre. Ses habitants sont appelés les Théopolitains (fr.wikipedia.org - Villedieu-sur-Indre, nonagones.info - La Chouette d’Or - Hypothèses - Mer-Méridien).

Eternité

Péguy, ainsi qu'il l'a dit des poètes et des philosophes «essentiels», remonte et redescend le courant de l'être, il l'approfondit. Jadis il n'y avait qu'une Mystique. Elle était communion à l'Etre de Dieu et à sa vie intime. Celle que Péguy retrouve et reprend à sa source, c'est bien celle-là même. A partir de ce point, tout dans son oeuvre, sa poésie et sa pensée, s'articule, s'ordonne et se construit. C'est là, pour reprendre encore un de ses propres termes, «la sonorité générale de son œuvre». Elle porte continuellement résonance d'éternité. Peut-être, pourrait-on la déceler également dans sa langue et son langage, où, portés par le flux incessant de ces répétitions qui s'enflent, à chaque instant, d'une onde nouvelle, nous avançons, nous procédons comme des foules liturgiques, procedamus in pace. Sans doute en ce siècle atomique, cette procession verbale risque, parfois, de nous impatienter. Mais qui ne voit que ce tempo est comme la mesure de la paix, de cette paix intérieure, déjà éternelle, de la contemplation où Péguy veut à sa suite nous introduire, tempo di pace... en demeurant toujours «engagés dans les tâches de notre existence temporelle, inter mundanas varietates». [...]

Péguy, poète théologien, théologien mystique, ne s'est pas mépris, dans son intention du moins et sa visée profonde, en appelant son «Eve» son Paradis et son Enfer. En réalité, c'est toute son œuvre qui mérite ce titre de noblesse littéraire. Si l'œuvre du Dante se dresse, dans le monde pré-renaissant, comme une cathédrale gothique, l'œuvre de Péguy en est l'équivalent moderne. Et de ses personnages comme des créations de son esprit, il faut répéter ce qu'il écrivait des sculptures gothiques, «qu'elles ne se détachent pas du culte et de la prière et de l'adoration, au point qu'elles sont littéralement... une inscription charnelle, une inscription temporelle... » disons l'inscription dans la lettre et les mots de la vie intérieure la plus profonde et la plus tendre. Ici, point d'abîme, d'angoisse, ou de précipices, aucun mur, ni aucune prison, mais la route unie et la plaine, océan de blés, plane et paisible comme sa Beauce et ses chemins, maintes fois par lui parcourus, à l'horizon desquels point graduellement l'aiguille, pas celle de Méséglise, mais celle de Chartres, qui réunit la terre et le temps à l'éternité du Ciel (Louis Antoine, Les Voix du temps, paroles d'écrivains et images de l'écran, 1966 - www.google.fr/books/edition).

Eternité et Vérité sur le même méridien : cf. énigme 560.

VI. Notre imagination nous grossit si fort le temps présent, à force d'y faire des réflexions continuelles, et amoindrit tellement l'éternité, manque d'y faire réflexion, que nous faisons de l'éternité un néant, et du néant une éternité ; et tout cela a ses racines si vives en nous, que toute notre raison ne peut nous en défendre. [...] VIII. On ne voit presque rien de juste ou d'injuste qui ne change de qualité en changeant de climat. Trois degrés d'élévation du pôle renversent toute la jurisprudence. Un méridien décide de la vérité, ou peu d'années de possession. Les lois fondamentales changent : le droit a ses époques. Plaisante justice, qu'une rivière ou une montagne borne ! Vérité au deçà des Pyrénées, erreur au delà (Pensées de Pascal, 1887 - books.google.fr).

Réflexions qui rendent ces hypothèses-ci fragiles.

Vers 1650, dans une grande maison de la rue Saint-Martin dont l’enseigne était un saint Fiacre, Nicolas Sauvage avait eu l’idée d’entreposer des voitures qu’il louait à l’heure ou à la journée. N’ayant pas sollicité de privilège, il fut bientôt imité et des dépôts existaient un peu partout dans Paris. Mais il en coûtait une pistole ou deux écus la journée pour louer une voiture, qu’on surnomme fiacre, un prix très élevé qui ne réservait ce service qu’aux gens fortunés.

Quatre amis ont alors l’idée de louer des carrosses proposant huit places qui feraient un trajet régulier dans Paris, partant de demi-quart d’heure en demi-quart d’heure, offrant huit places, pouvant être hélés où l’on veut sur ce trajet et déposant leurs passagers où ils le souhaitent. Ils ont l’idée d’un nom qui claque comme un oxymore et frappe les esprits : il allie le symbole même du luxe, le carrosse, à une somme modique, cinq sols. Le privilège des plus riches mis à portée des revenus modestes (Hervé Dumez, Les carrosses à cinq sols ou une innovation au XVIIe siècle, Le Libellio d'AEGIS, Vol. 12, n° 4 – Hiver 2016).

Les carrosses à cinq sols constituent la première expérience au monde de transport en commun urbain, concept développé par le philosophe et mathématicien Blaise Pascal, avec le duc de Roannez (Artus Gouffier de Roannez), gouverneur et lieutenant-général de la province de Poitou, le marquis de Sourches, chevalier des ordres du roi et grand Prévôt de l'Hôtel, et le marquis de Crenan, grand échanson de France (fr.wikipedia.org - Carrosse à cinq sols).

Cf. énigme 780.

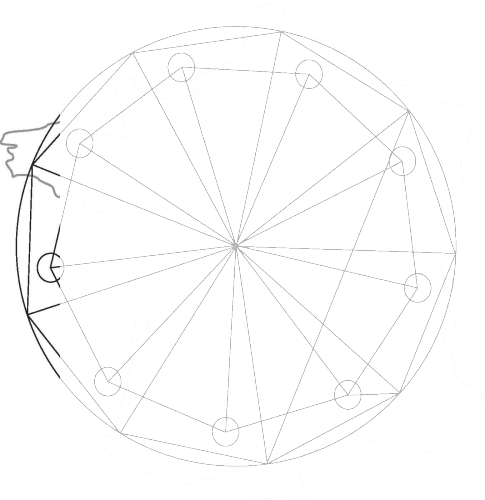

Cercles

On peut tracer le cercle du corps du coq, soit un diamètre de 6,05 cm environ.

10,5 / 8.75 = 1,2 ; 8,75 / 6,05 = 1,44 carré de 1,2. Le cercle intermédiaire fait 7,2916 cm de diamètre et de circonférence 22,9 cm. On retrouve le rapport 1,2 défini dans l'énigme 780.

Ouverture

Bourges est l'ouverture ? Ou permet-elle de la définir ?

Voir énigme 560 et l'angle de polarisation ("Septentrion") de la lumière sur l'eau ("Neptune").

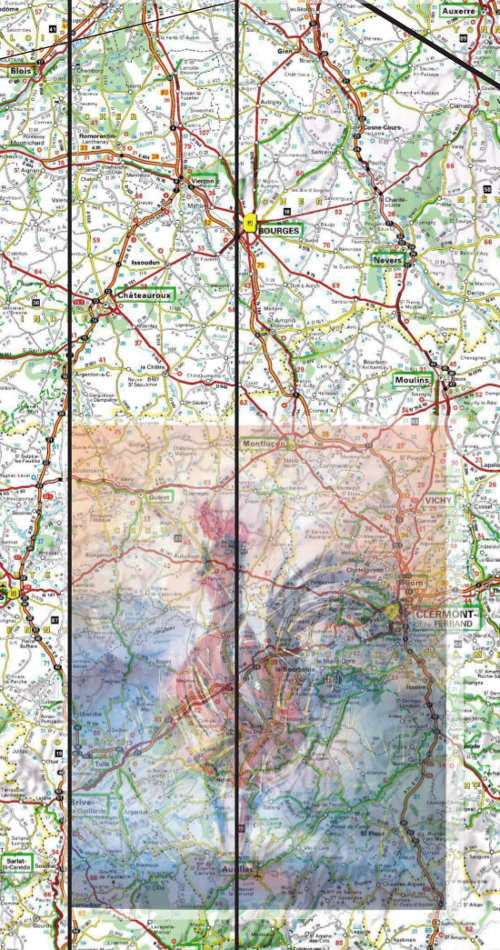

Carte

Si on agrandit la carte de France du visuel à la dimension de la carte 721 et qu'on les superpose, l'œil du coq se trouve dans la Creuse près de Bellegarde en Marche qui contrairement à son nom se trouvait dans le pays de Franc-Alleu, en Auvergne, et non en Marche.

En regardant sur la carte, nous trouvons Bellegarde sur la Méridienne et sur la latitude 48 au nord de Bourges. A l'opposé, au sud de Bourges, sur la latitude 46 nous trouvons Bellegarde-en-Marche. Belle garde pourrait rappeler Roncevaux ou du moins le visuel de la 470 qui met en évidence une épée avec sa poignée et sa garde assez grande pour qu'elle soit remarquable. Puisqu'il est à pied, le piéton descend au Sud, il est "en Marche", c'est donc bien le cocher qui monte au Nord (Clignote, 2013 - www.trictrac.net).

Cf. La Chasse à l'Oeuf du Père Méhus : Paul Acher, le narrateur, est originaire de Guéret dans la Creuse (Les Cahiers Secrets et le Cahier des Charges Airyn v avril 2021 - docplayer.fr).

Dans le quart sud-est du département de la Creuse, la commune de Bellegarde-en-Marche s'étend sur 3,14 km2. L'altitude minimale se trouve localisée à l'extrême est, là où un petit ruisseau affluent de la Tardes quitte la commune. La Tardes (Tarda en occitan) est une rivière française qui coule en région Nouvelle-Aquitaine, dans le département de la Creuse. C'est un affluent de la rive gauche du Cher, qui prend sa source à Marinchal, donc un sous-affluent de la Loire (fr.wikipedia.org - Bellegarde-en-Marche).

Bellegarde est enclavée dans le territoire de Saint Sylvain, dont le nom provient de saint Sylvain de Ahun ou de saint Silvain de Levroux qui a été identifié au Zachée des évangiles et qui est vénéré dans la Creuse lui aussi (Bonnat). Ce dernier aurait une vertèbre à Saint Aignan et un doigt à Noyers (Loir et Cher) (Joseph Joullietton, Histoire de la Marche et du Pays de Combraille, Tome 2, 1815 - www.google.fr/books/edition, Paul Delaunay, Le quart livre de François Rabelais, chapitres I-XVII, 1955 - www.google.fr/books/edition).

Vers 1444, le culte de saint Silvain de Berry est apporté à la Celle-Bruère, qui est un des centres géographiques de la France (Jacques Baudoin, Grand livre des saints, culte et iconographie en Occident, 2006 - www.google.fr/books/edition).

Rabelais a parlé nommément de Saint-Ay dans le Prologue de son Quart Livre : «Les Musaphiz de Saint-Ay près d'Orléans» se vantent d'avoir le corps et les reliques de saint Zachée. Dans sa Briefve Déclaration, Rabelais traduit Musaphiz par «docteurs et prophètes», en précisant que ce terme appartient à la «langue Turque et Slavonicque», ce qui est une manière de dire : «langue imaginaire». Le mot paraît donc une création a nihilo de l'auteur, et on peut y entrevoir un calembour, d'ailleurs de très mauvais goût. Il y avait à saint-Ay un monastère de cisterciennes, et on pense que c'est plutôt dans un établissement de ce genre que l'on conservait des reliques de grand intérêt. Or il possible que l'on parle comme de «muses» des religieuses vouées au chant de l'Office liturgique. Et ce serait une façon malveillante de signaler certains manquements au vœu de chasteté que de parler de «muses à fils» (Jacques Pons, Rabelais et Orléans, Bulletin de l'Association des amis de Rabelais et de La Devinière, Volume 6, Numéro 7, 2008) (nonagones.info - La Chouette d’Or - Hypothèses - Sotie valentinique).

Le côté gauche du visuel, à son échelle originale, superposé sur la carte 721, avec l'œil/Bellegarde et le méridien de Paris situé par rapport à la carte du visuel, suit un des méridiens de Mer, Chambord, Chartres. Rocamadour se trouve dans le coin en bas à gauche du visuel.

Zachée

Une tradition a réuni sous le personnage évangélique de Zachée plusieurs saints : Silvain de Levroux, Silvain d'Ahun et Amadour de Rocamadour (cf. énigme 470).

Si l'on en croit Bernard de la Guionie (l'inquisiteur Bernard Gui que l'on retrouve dans Le Nom de la Rose), évêque de Lodève, qui avait fait une étude si approfondie des traditions de l'église de Limoges, saint Martial serait venu évangéliser l'Aquitaine en l'an 47 de notre ère, quatorze ans après l'Ascension de Jésus-Christ. Mais ce qui nous importe surtout, c'est qu'il aurait amené avec lui, de Rome, Zachée et Véronique : ces deux époux auraient apporté avec eux, entr'autres reliques, du lait, des cheveux et des sandales de la bienheureuse Vierge Marie. Après avoir parcouru l'un et l'autre tout le pays d'Aquitaine avec saint Martial, ils auraient abordé au Pas-de-Grave, chez les Bituriges vivisques. Ce lieu si justement appelé la Fin-des-Terres, est situé, en Médoc, sur le bord de l'Océan. Il portera plus tard le nom de Soulac qui, au dire de quelques étymologistes dont nous ne sommes pas garants, lui vint de ce que le saint Lait fut la seule relique que Véronique y déposa.

Zachée était encore à Soulac lorsque saint Martial vint visiter Véronique, baptiser ses néophytes, et offrir le Saint-Sacrifice sur l'autel rustique qui avait tant de prix à ses yeux. Véronique mourut à Soulac. Avant de quitter Soulac, saint Martial aurait ordonné à Zachée de se séparer de Véronique, afin de lui laisser toutes facilités pour se livrer entièrement, non-seulement à la contemplation, mais aussi aux œuvres de l'apostolat. Zachée obéit : il vint habiter, au pays des Cadurcins. Personne n'ignore que saint Amadour est le Zachée de l'Évangile. Saint Martial lui conseilla dans la suite d'aller à Rome. Quand Zachée partit pour Rome, en 65, il était converti depuis trente-deux ans; il avait séjourné en Gaule l'espace de dix-huit ans. Quand Zachée revint en Gaule, après le martyre de saint Pierre et de saint Paul, il était déjà sur l'âge : il avait pour compagnon le prêtre Silvestre. Zachée put voir aussi sur l'orbis pictus d’Agrippa, tracé sous un portique de Rome, la voie romaine qui conduisait à Gabattum (Levroux) par Lyon, Autun où Clermont, Ahun, Argenton (Argentomagus), ville du Bas-Berry. Après avoir traversé les Alpes, Zachée entra dans Lyon, cette ville splendide, qui était comme la Rome des Gaules. Zachée ne prit pas son chemin par Avaricum (Bourges); nous pensons qu'il suivit une voie romaine qui conduisait au pays des Bituriges par Ahun (département de la Creuse). Près d'Ahun, il dut s'arrêter en un lieu nommé aujourd'hui Saint-Silvain-Bellegarde. Des débris d'une voie romaine se voient encore sur le territoire de cette localité, où le nom de saint Silvain (le Zachée de l'Evangile) est encore aujourd'hui, après dix-huit siècles, honoré et béni comme le Saint le plus célèbre et le plus populaire de toute la Haute-Marche. Si on en croit une tradition qui a cours au Noyers, près Saint-Agnan (département de Loir-et-Cher), Zachée aurait été violemment chassé de la contrée de Gabattum, et serait venu se réfugier, sur les bords du Cher, en un lieu nommé aujourd'hui Noyers; le fait est que les habitants du pays ont une grande vénération pour saint Silvain, et qu'ils le regardent comme le fondateur de la Chrétienté des Noyers. Ils ont pris soin de donner un corps à cette tradition, en faisant sculpter une statue de saint Silvain, tenant en main une église. Cette église de pierre qu'il a en main, est la caractéristique de l'église spirituelle qu'il a fondée chez leurs pères. Le bréviaire du diocèse de Blois confirme cette tradition sinon en propres termes, au moins d'une manière indirecte (Jacques-Albin-Simon Collin de Plancy, Grande vie des saints, Tome 18, 1874 - books.google.fr).

Le tombeau de Sylvain se trouvait

primitivement à Levroux mais il fut déménagé au XVème ou au XVIème siècle à La

Celle dans la chapelle Saint-Sylvain puis dans l'église paroissiale en 1897. L'autre

tombeau de Zachée se trouve donc à Rocamadour. Dans la crypte Saint-Amadour,

sous la basilique, se trouvait le corps du saint qui fut mis en pièce en le 3

septembre 1562 par les protestants (nonagones.info

- Thèmes - Double Zachée).

Aujourd'hui, tel est le premier

mot de cette phrase, comme au verset 9 ; Jésus met l'accent sur cet

aujourd'hui, qui est pour Zachée le jour du salut (topbible.topchretien.com).

Luc est friand de ces

«aujourd'hui» chargés de l'énergie explosive du Vivant : «Aujourd'hui il vous

est né un sauveur...» (2,11) ; «Aujourd'hui cette parole est accomplie»

(4,21) ; «Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis» (23, 43) (Lytta

Basset, Oser la bienveillance, 2014 - www.google.fr/books/edition).

L'«aujourd'hui» de Luc entretisse

la dimension historique du salut présent et la suprême instantanéité de

l'éternité au moment où le converti rejoint le Christ (Jean

Habert, Sylvie Béguin, Lucia Marabini, Le paradis de Tintoret, un concours pour

le palais des Doges : catalogue de l'exposition, Musée du Louvre, Museo

Thyssen-Bornemisza, Palazzo ducale (Venice, Italy), 2006 - www.google.fr/books/edition).

Tapisserie

Felletin, Aubusson,

Bellegarde-en-Marche : ce triangle presque équilatéral d'environ treize kilomètres

de côtés constitue le centre le plus prestigieux de l'art limousin, celui de la

tapisserie marchoise. Son origine remonte à Marie de Hainaut, épouse de Louis

de Clermont, premier duc de Bourbon et comte de La Marche de 1327 à 1342. Sans

doute, avait-on déjà tissé des pièces de haute lisse au monastère des bénédictines

de la Règle à Limoges, comme à Saint-Florent de Saumur, comme à Poitiers, comme

en Alsace, mais c'est Marie de Hainaut, admiratrice des grands ateliers

flamands, qui fit venir dans la Marche, dès 1331, des artisans d'Oudenarde. A

Felletin d'abord, à Aubusson ensuite, l'art de la tapisserie devait vite

prendre un prodigieux essor (Georges

Cerbelaud Salagnac, Le Limousin, province-clé d'Aquitaine, 1978 -

www.google.fr/books/edition).

Dans son excellente notice sur

les manufactures d'Aubusson, de Felletin et Bellegarde, M. Perathon dit, au

sujet de cette dernière manufacture :

«Les fabriques de tapisseries de

Bellegarde, importantes au XVIe siècle et au commencement du XVIIe, paraissent

avoir commencé à décliner dès 1636. Leur sort fut lié à celui des manufactures

d'Aubusson, et elles participèrent comme ces dernières au mouvement de reprise

momentanée que les règlements de Colbert provoquèrent en 1665. Lorsque les

longues et cruelles circonstances qui attristèrent la fin de Louis XVI

réduisirent le nombre des ouvriers tapissiers a Aubusson, ceux de Bellegarde y

vinrent combler les vides que tant d'autres causes y avaient faites.» Les

lettres patentes concernant la manufacture d'Aubusson du 28 mai 1732

renfermaient, entre autres dispositions (art. 7): «Défendons pareillement à

toutes personnes de fabriquer ni faire fabriquer aucunes tapisseries en haute

et basse lisse hors la ville et faubourgs d'Aubusson et à quinze lieues à la

ronde, à l'exception du bourg de la cour et de la ville de Felletin, à peine de

confiscation de tapisseries, matières, métiers et ustensiles servant à leur

fabrication, et de 300 francs d'amende.» Ce fut le coup de grâce porté aux

fabriques de Bellegarde. M. Perathon cite, en outre, une liste de quarante

tapissiers du XVIe au XVIIIe siècle, parmi lesquels nous remarquons les noms

plusieurs fois répétés de Peyroudette, de la Cheize, Vergniaud, Sementéry,

Brifonlière, Migonnat, Brunet, du Pont, Mercier, Lespict, Picot, Desphrondrue,

Parris dit Sarent (Emile-Victor-Charles

baron de Boyer de Sainte-Suzanne, Les tapisseries francaises. Notes d'un

curieux, 1879 - books.google.fr).

Ses ateliers ont durant deux

siècles et demi consécutifs produit de multiples verdures et panneaux à

personnages connus dès l'époque de la Renaissance à Paris, appréciés à Lyon et

ailleurs. Ses tapissiers – quelque cent trente-six d'entre eux sont désormais

identifiés – s'illustrèrent d'abord par leurs «tapisseries d'Auvergne», puis

par leur «menu-vert de Bellegarde». Cette cité tapissière était la capitale

d'une petite province située aux limites de l'Auvergne, du Bourbonnais, du

Limousin, de la Marche, du Poitou. Elle rayonnait sur un Pays répondant au nom

de «Franc-Alleu», synonyme de libertés aux époques féodales (www.libraria-occitana.org).

Il y a, à Rocamadour, «dans

l'oratoire des missionnaires, une tapisserie ancienne en fils de couleur

entourée d'un cadre en bois noir. Or, cette tapisserie représente Zachée et

sainte Véronique prosternés aux pieds de la Vierge-Mère. Sainte Véronique tient

en main la sainte Face, Zachée est en costume d'évêque, avec une aube, une étole,

une chappe et le rational ; sa crosse repose à ses pieds. Cette tapisserie

est reproduite dans un grand tableau peint à l'huile, exposé aux regards de

tous, dans la grande salle où se réunissent les pèlerins.» (Abbé Damourette, le

Culte de Zachée) (2beaujeu.free.fr).

On retrouve des tapisseries à Issoire traitant de la Guerre de Troie : cf. énigme 600.

13469696

Pour la première fois, je vais écrire un article qui va s'appuyer sur un élément du cahier des charges. Cet élément me semble avoir été mésestimé. Un panneau marqué "13469696", et pointant vers un coq. L'interprétation est la suivante : Il s'agit de multiplier ce nombre par 33 cm, la valeur de la mesure donnée par la valeur de la 780. 13469696 x 0,33 = 4444,5 km. C'est-à-dire 1000 lieues soit phonétiquement milieu. Il ne s'agit cependant pas de n'importe quelle lieue mais de la lieue commune de France. On peut donc préciser ce décodage par simple lecture : milieu commune de France. Alors oui, cette définition s'accorde avec Bourges (marvinclay.blogspot.com).

Un problème avec cette théorie est qu'on nous donne cet indice avant qu'on nous donne la mesure du jeu… MAIS, nous devons nous rappeler que cette première version de la chasse était destinée à vendre l'idée aux éditeurs (goldenowlhunt.com).

Avec la mesure de 0,275 m, 13469696 donne 3704166,4 m soit 3704,1664 km. Or 3704 km vaut 2000 milles nautiques.

Le nautique ou mille marin international est une unité de distance utilisée en navigation maritime ou aérienne. Il équivaut à 1852 mètres, valeur correspondant en pratique à une minute d'arc terrestre mesuré à la latitude de l'Équateur, et à la 60e partie d'un degré de latitude (40 000 / 360 / 60 = 1,8518) (geoconfluences.ens-lyon.fr).

Le latin nauticus est apparenté à nauta («marin, matelot») dont la racine nav l’apparente à natare («nager») mais aussi navalis («naval») dont est issu navia («nef»), navigare («naviguer»), etc. Calque de l’anglais nautical mile («mille marin»), littéralement «mille nautique» (fr.wiktionary.org - nautique).

Cf. la ville de Mer.

La lieue terrestre ou lieue

commune de France vaut 1/25 de degré du périmètre terrestre, soit exactement

4,4448 km. Le rapport entre la lieue et le mille marin est 2,4 soit 2 x 1,2, 1,2

qui est le rapport approximatif entre le pied métrique et le pied de Bruxelles

ou phrygien (cf. énigme 780) (fr.wikipedia.org - Pied

(unité), fr.wikipedia.org -

Lieue).

2000 milles nautiques et Morse

Quand dans la seconde moitié du

XIXe siècle se sont développées les techniques de la télégraphie et de la

téléphonie électriques, les problèmes concernant la propagation des tensions et

des courants le long des fils conducteurs ont pris un grand intérêt. Des

savants illustres, notamment William Thomson (lord Kelvin) et Kirchkoff l'ont

traité en attribuant aux fils conducteurs une résistance, une self-induction et

une capacité réparties, c'est-à-dire en utilisant des notions qui étaient déjà

classiques dans l'étude des courants quasi-stationnaires. De grands

mathématiciens comme Henri Poincaré et Emile Picard se sont intéressés à ce

problème et en ont donné des solutions plus rigoureuses. Mais, quand on s'est

rendu compte qu'une étude complète d'un phénomène électromagnétique doit

toujours prendre pour points de départ les équations de la théorie de Maxwell,

on a été amené à considérer le problème d'une autre manière (Ėlektrichestvo,

1965 - www.google.fr/books/edition).

Une onde entretenue ou, en

anglais, continuous wave (CW) pour « onde continue », est une onde

électromagnétique d'amplitude et de fréquence constantes et, en analyse

mathématique, de durée infinie. On donne aussi le nom d'onde entretenue

(continuous wave) à une des toutes premières méthodes de transmission radio

dans laquelle on commutait l'émission de la porteuse pour avoir un signal intermittent.

On peut transmettre de l'information en

faisant varier le temps où la porteuse est présente ou non, par exemple en

utilisant le code Morse. Au début de la radiotélégraphie la CW était aussi appelée

«onde entretenue» pour distinguer cette méthode de la transmission par ondes

amorties. En radiotélégraphie, on désigne le «type d'ondes amorties» par la

lettre B (avant 1982) composées d'oscillations dont l'amplitude, après avoir

atteint un maximum, diminue graduellement : les trains d'ondes étant manipulés

suivant un code télégraphique.

Chez les militaires et les

radioamateurs les termes «CW» et «code Morse» sont souvent utilisés l'un pour

l'autre malgré leurs sens respectifs différents. En effet, le code Morse peut être

utilisé soit à l'aide d'un courant électrique dans un fil, soit avec le son ou

la lumière, par exemple. Dans le cas de la radio, une porteuse est manipulée en

mode on–off pour créer les points et les traits du code Morse. L'amplitude et

la fréquence de la porteuse restent constantes pendant toute la durée de chacun

des éléments (point ou trait). Du côté du récepteur le signal reçu est mélangé

par un signal hétérodyne généré par un oscillateur de battement (BFO pour Beat

Frequency Oscillator) pour transformer la fréquence radio en une note audible. Bien

qu'aujourd'hui la radiotélégraphie ne soit plus utilisée dans les liaisons

commerciales, ce mode reste très apprécié des radio-amateurs (fr.wikipedia.org - Onde

entretenue).

Le rendement comparé de la transmission des ondes continues et des ondes amorties a fait l'objet de beaucoup de discussions. Austin constate qu'en employant un arc de Poulsen comme générateur d'ondes continues, et un transmetteur à étincelles de 500 périodes comme générateur d'ondes amorties, il résulte des expériences d'Arlington que, pour les distances de l'ordre des 2000 milles nautiques (3700 km), ou au-dessus, les ondes continues ont un rendement moyen supérieur. En 1911 et 1912, Austin publia d'appréciables résultats obtenus avec des ondes amorties (Bulletin de la Société internationale des électriciens, Volume 6, Société internationale des électriciens, 1916 - www.google.fr/books/edition).

En France, le contexte technico-scientifique est tout aussi favorable

que celui décrit par les acteurs de l’époque aux États-Unis d’Amérique : le

développement de la télégraphie électrique, son entrée dans les

observatoire et son application à la résolution du problème de

l’équation personnelle procèdent des mêmes linéaments techniques. En effet,

au début du 19e siècle, le télégraphe reçoit l’appui des têtes de file de

l’astronomie française : François Arago puis Urbain Le Verrier. François Arago, secrétaire perpétuel de

l’Académie des sciences, est un des premiers en 1838 à découvrir l’appareil de Morse ;

‘on avait l’appareil sous les yeux’ se prévaut-il devant l’Assemblée Nationale

quelques années plus tard. Dès le 2 juin 1842, il évoque au Parlement les

réalisations anglaises dans le domaine. Il y annonce que le télégraphe

électrique supplantera les autres systèmes en usage alors en France. Il meurt

en 1853 et est remplacé à l’Observatoire de Paris par Urbain Le Verrier. Urbain Le Verrier règne en maître sur

l’astronomie française au milieu du 19e. Auréolé de la découverte de Neptune en

1846, il bénéficie d’une ‘instrumentalisation réciproque’ avec le pouvoir

politique et prend, en 1854, la direction de l’Observatoire de Paris et d’une

partie de la science française. Proche du Ministre Fortoul, il instaure de

nouvelles normes dans la communauté astronomique, en rupture avec l’époque

précédente. Cette nouvelle organisation s’inspire du modèle développé par Airy

à Greenwich. Le nouveau directeur, ami du pouvoir, est proche des cercles

‘industrialistes’. C’est ainsi plus particulièrement grâce aux mesures des

longitudes que l’intégration de la télégraphie dans les techniques de

l’observatoire s’opère en France comme dans le monde anglo-saxon. Sous la

direction de Le Verrier, trois grandes opérations géodésiques sont menées par

les astronomes de l’Observatoire de Paris : le raccordement avec

l’Observatoire Royal de Greenwich (1854), la

détermination de la longitude de Bourges (1856) et la détermination de

celle du Havre (1861). [...]

Un jeune astronome, Emmanuel

Liais (1826-1900), est le maître d’œuvre de la mesure de la longitude de

Bourges conduite par l’Observatoire en collaboration avec les services de

l’Armée chargés de la géodésie française. Si la télégraphie est la technique de

base utilisée, elle est secondée pour la première fois en France par la mesure

des instants de passage réalisée avec un chronographe électrique mis au point

par Liais (Jérôme

Lamy, Frederic Soulu, L’émergence contrariée du chronographe imprimant, dans

les observatoires français (fin 19e – début 20e s.), 2018 - halshs.archives-ouvertes.fr,

La

détermination astronomique de la longitude de Bourges, Annales de

l'Observatoire de Paris, Mémoires, Volume 8, 1866 - www.google.fr/books/edition).

Cf. énigme 500 avec le codage

Morse qui vise Carignan par Bourges et Roncevaux.

Le coq

Une description d'un coq à la fin du roman sextinien des Beaux Inconnus de Pierre Lartigue correspond à celui de l'énigme (cf. énigme 600) :

Le coq dressait sa crête et relevait le col, au milieu de ses douze poules rousses. Le bec ouvert, l'oeil noir en cercle, la barbe couleur de rose et le plumage du col long, doré, changeant, les jambes bien écaillées, l'ergot raide, la queue droite recrochant sur sa tête, il gardait tout le jour sa fierté d'avoir réveillé la terre, au premier rayon, été comme hiver (p. 230).